Каузальная атрибуция в психологии: теория и примеры

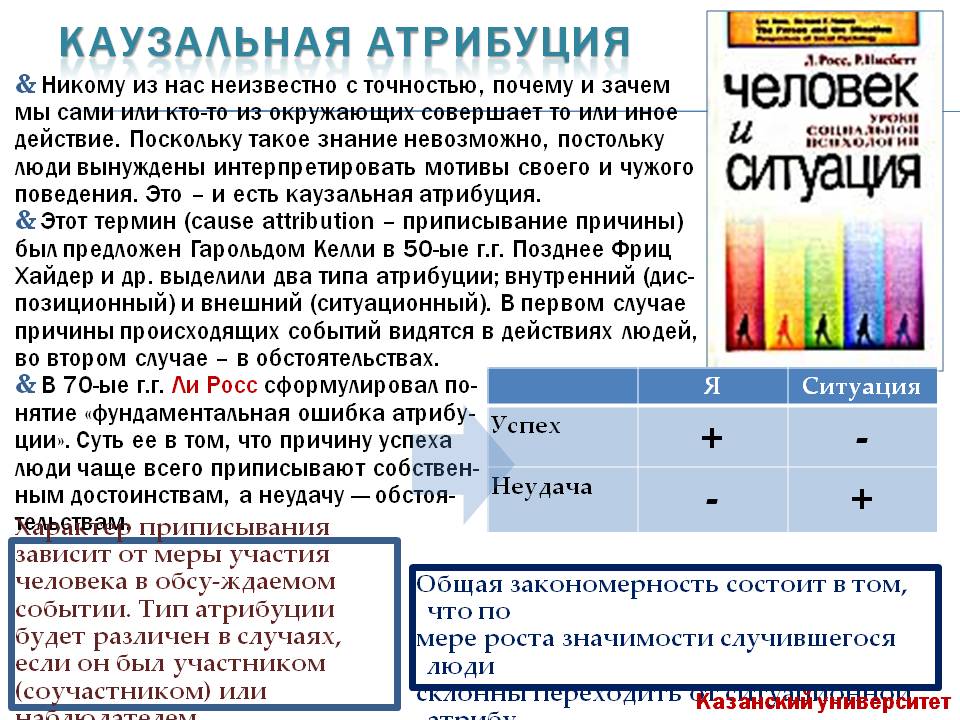

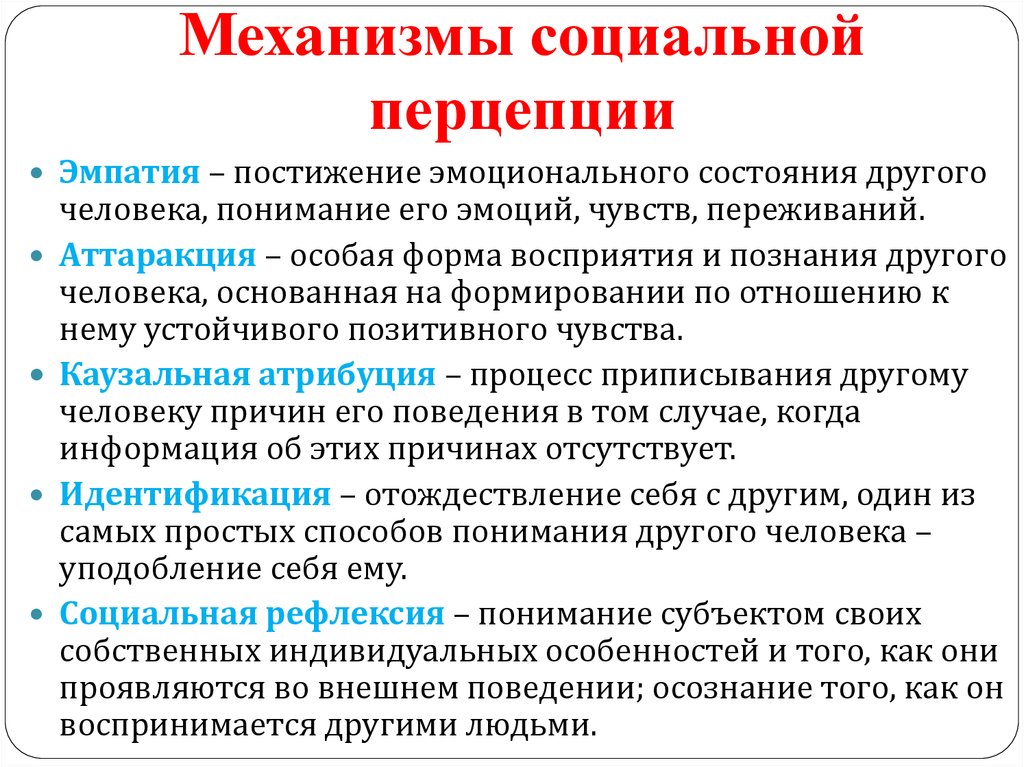

Для начала давайте разберемся с терминологией. Итак, каузальная атрибуция — это один из феноменов человеческого восприятия. Психология выделяет сотни когнитивных искажений, но именно это вызывает особенный интерес. Почему?

Впервые терминологию каузальной атрибуции описал немецкий психолог Фриц Хайдер. Дело было в далеких 20-х годах прошлого века. Психолог занимался вопросам восприятия и интерпретации информации разными людьми. После его громкой диссертации множество специалистов в области психологии продолжили работу над новой теорией.

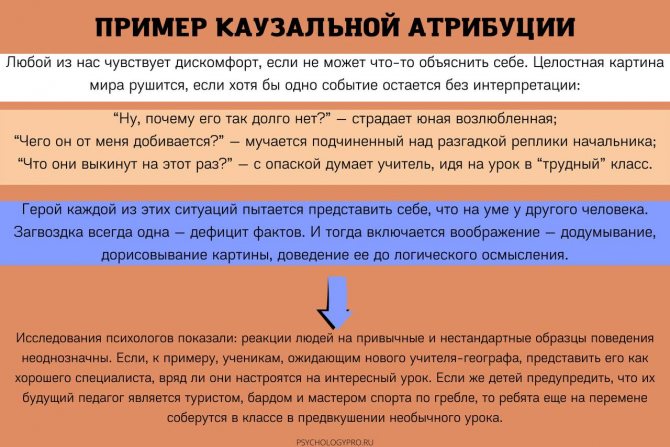

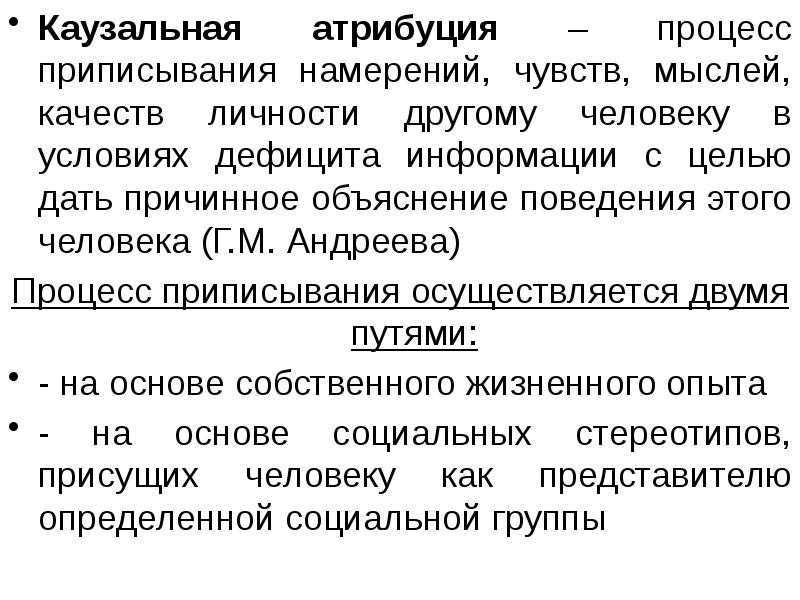

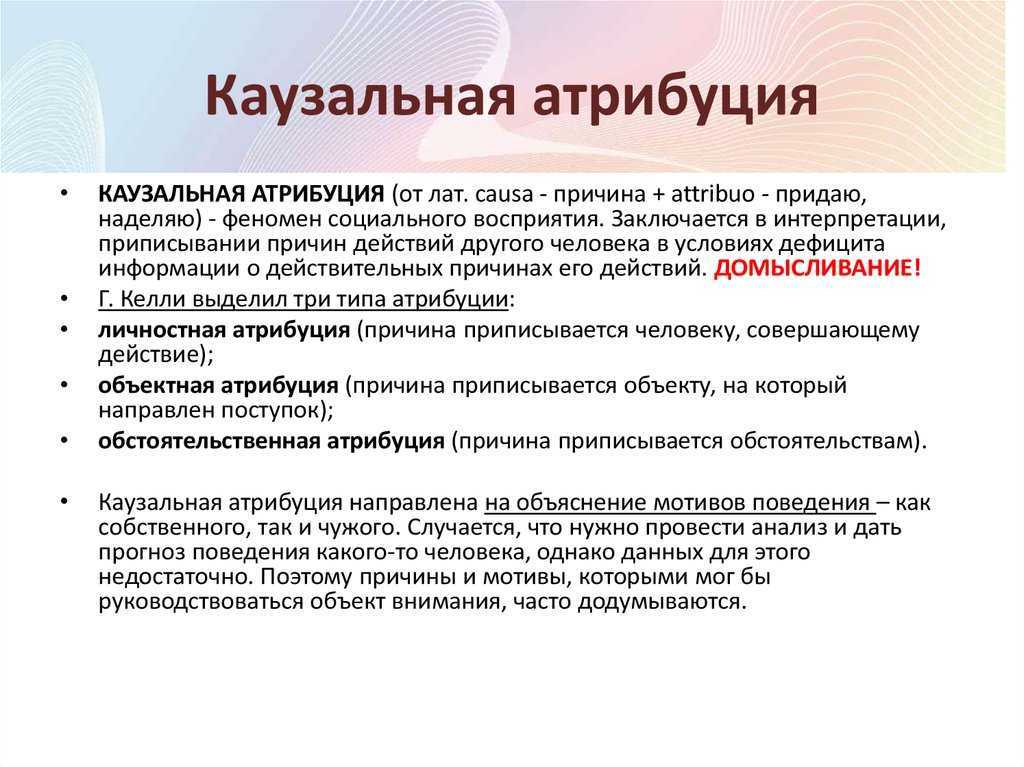

Если говорить простыми словами, то каузальная атрибуция представляет собой интерпретацию слов или действий другого человека через призму собственного опыта и восприятия. Это происходит в условиях невозможности узнать истинную мотивацию другого человека.

Содержание:

- 1 Какие когнитивные искажения можно выделить на базе этой теории?

- 2 Каузальная атрибуция как культурное предубеждение

- 3 Участник не равно Наблюдатель

- 4 Характерная атрибуция

- 5 Своекорыстная атрибуция

- 6 Гипотеза защитной атрибуции

- 7 Локус контроля

- 8 Как каузальная атрибуция связана с выученной беспомощностью?

- 9 Какие выводы можно сделать?

Какие когнитивные искажения можно выделить на базе этой теории?

Приведем несколько примеров, в зависимости от ситуаций.

Например, существует фундаментальная ошибка атрибуции. В рамках этого искажения человек объясняет чужие действия его внутренними факторами. Например: Иванов что-то крайне долго объясняет Петрову. Речь идет об очевидных вещах, но монолог Иванова не прекращается. Петров думает про себя «этот человек — зануда».

Иванов совершает неприятный поступок. Петров, изначально расположенный к нему, думает, что в этих-то условиях и поступить по-другому было нельзя.

Причинами такого когнитивного искажения могут быть разные вещи. В их числе:

- ложное согласие

- неравные возможности

- недоверие к фактам, однако, доверие к суждениям

- игнорирование несделанного или неслучившегося.

Каузальная атрибуция как культурное предубеждение

Это — суждения о поведении человека на основании его культурных особенностей. Например, многие считают всех азиатов коллективистами, в то время как, согласно тому же предубеждению, большинство европейцев является индивидуалистами. К ярким примерам этого искажения можно отнести, в том числе, множественные анекдоты про армянское радио или Рабиновича.

К ярким примерам этого искажения можно отнести, в том числе, множественные анекдоты про армянское радио или Рабиновича.

Участник не равно Наблюдатель

Мы склонны рассматривать поступки других людей через призму своих взглядов на мир. Если мы задействованы в ситуации, то наш взгляд на нее может отличаться, поскольку роли наблюдателя и участника различаются. Когда мы наблюдаем за ситуацией со стороны, наше мнение о ней может существенно отличаться от случаев, когда в той же ситуации мы бы принимали участие.

Характерная атрибуция

Это — случаи, когда человек приписывает поведение или поступки особенностям личности других людей. Например, продавец вам нагрубил. Вы моментально делаете вывод, что у продавца плохой характер, следовательно — он плохой человек. Когнитивное искажение происходит мгновенно.

Своекорыстная атрибуция

Самые простые искажения такого типа можно увидеть в офисной жизни. Например, если человек наконец получает прибавку к зарплате, то считает, что босс его любит. И, напротив, если человек не получает желаемой премии, то списывает этот факт на то, что босс к нему плохо относится. То есть списывает ситуацию на неконтролируемые условия.

И, напротив, если человек не получает желаемой премии, то списывает этот факт на то, что босс к нему плохо относится. То есть списывает ситуацию на неконтролируемые условия.

Гипотеза защитной атрибуции

Эта гипотеза вытекает из исследований своекорыстной атрибуции. Если описывать ее простыми словами, то можно сказать, что это самооправдание. «Не я причина моих неудач, а обстоятельства». То же самое можно наблюдать и по отношению к окружающим. Например, человек говорит, что «Вот наконец-то ему воздалось по заслугам» — то есть, неприятность случилась с человеком из-за того, что он «плохой». Люди верят в карму, закон бумеранга и прочие вещи, когда не хотят сталкиваться с условиями, которые не могут контролировать.

Гипотеза защитной атрибуции – это социально-психологический термин, относящийся к набору убеждений, которых придерживается человек для функции защиты себя от беспокойства. Говоря проще: «Не я являюсь причиной своей неудачи».

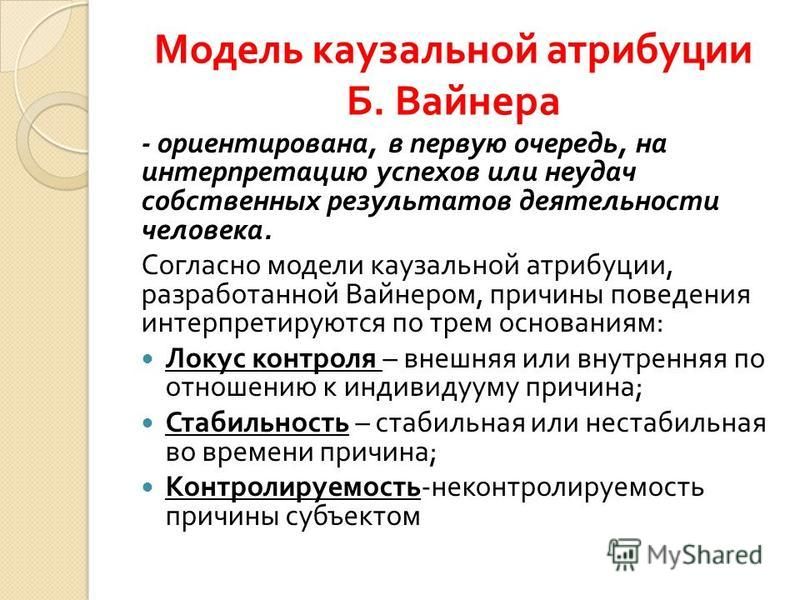

Локус контроля

Это понятие неразрывно связано с каузальной атрибуцией. В рамках него человек приписывает свои неудачи или успехи исключительно внешним или исключительно внутренним факторам. Получаются, своего рода, двойные стандарты. Например, студент получил низкую оценку на экзамене. В рамках этой ситуации локус контроля может проявляться двумя способами:

В рамках него человек приписывает свои неудачи или успехи исключительно внешним или исключительно внутренним факторам. Получаются, своего рода, двойные стандарты. Например, студент получил низкую оценку на экзамене. В рамках этой ситуации локус контроля может проявляться двумя способами:

- Я мало готовился к экзамену, мало думал о нем, поэтому получил низкую оценку. Я обязательно исправлюсь и прямо сейчас начну учить билеты.

- В низкой оценки виноват преподаватель, который меня невзлюбил с самого начала. И билет еще попался самый сложный из всей. Я не заслуживаю низкой оценки

Как можно избавиться от локуса контроля? Единственный совет: брать полностью на себя ответственность за все что случается с вами. Даже если внешние факторы действительно повлияли на результат.

Локус контроля – это характеризующее свойство личности приписывать свои успехи

Чтобы изменить локус контроля, нужно в первую очередь избавиться от синдрома жертвы. Берите на себя полную ответственность даже в том случае, если внешние факторы действительно очень сильно повлияли на результат.

Как каузальная атрибуция связана с выученной беспомощностью?

При состоянии выученной беспомощности человек, имея все средства для решения проблемы или изменения негативной ситуации, не делает ничего. Причин этому может быть несколько: культурные установки или ранее пережитая, неудача.

Каузальную атрибуцию, что любопытно, часто используют для того, чтобы понять суть феномена выученной беспомощности.

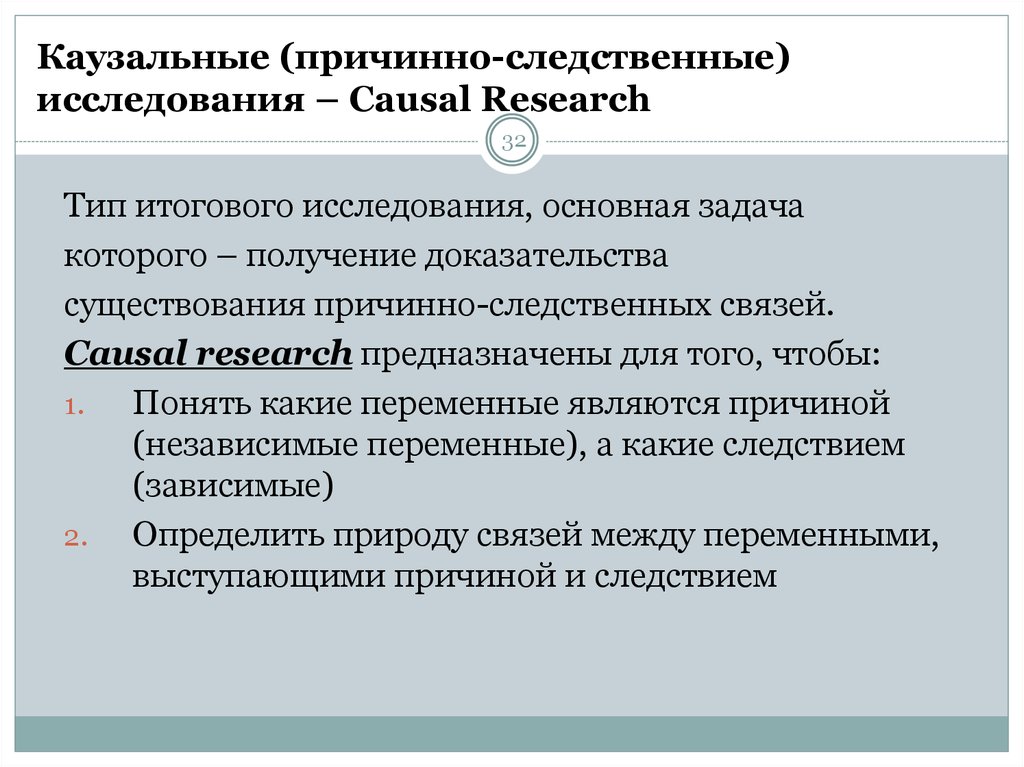

На данный момент существуют 2 наиболее популярные теории казуальной атрибуции.

Первая их них принадлежит американским психологам Дэвису и Джонсу. Согласно ей, люди уделяют большее внимание преднамеренному поведению людей. Таким образом, преднамеренное поведение обуславливается исключительно внутренними качествами человека, в то время, как на случайное поведения влияют только внешние обстоятельства.

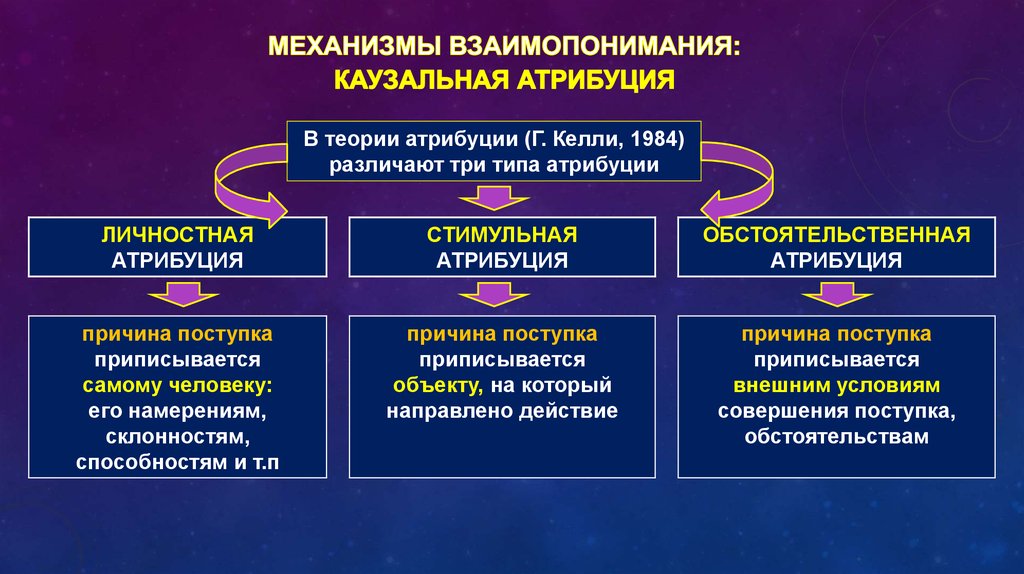

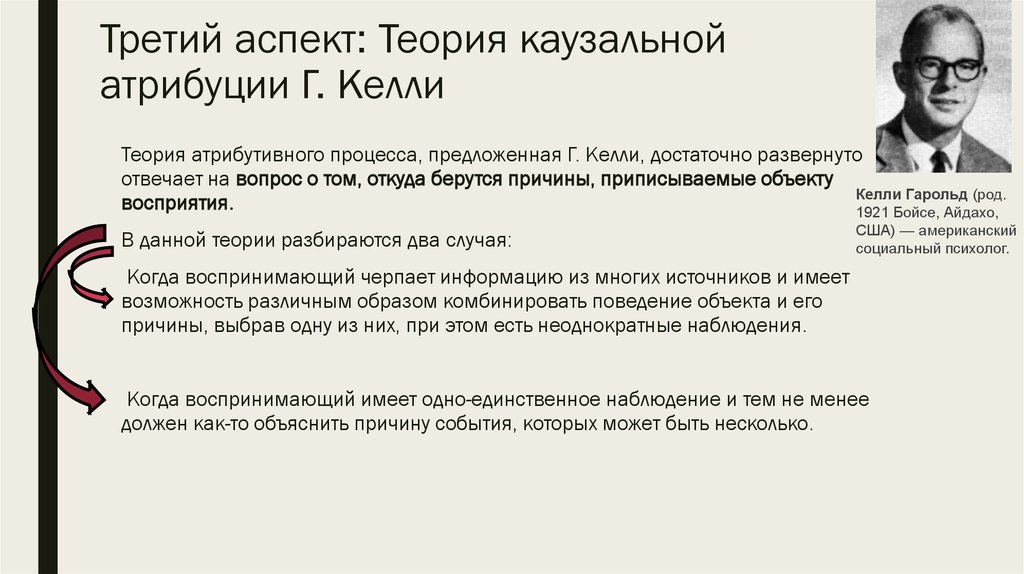

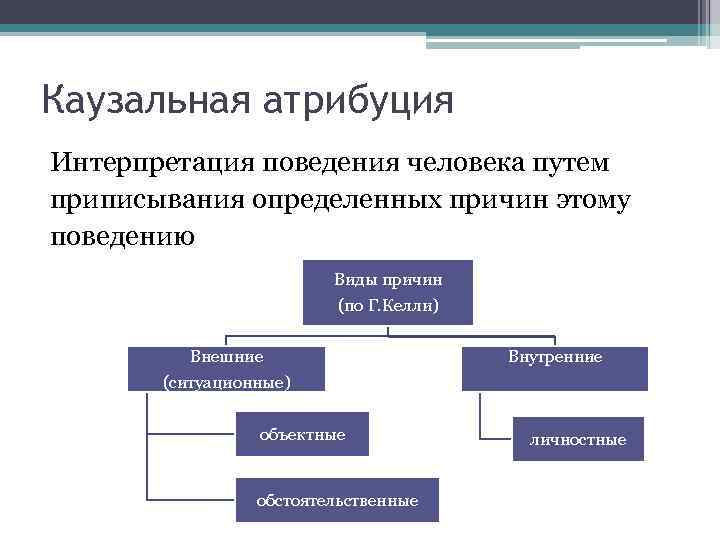

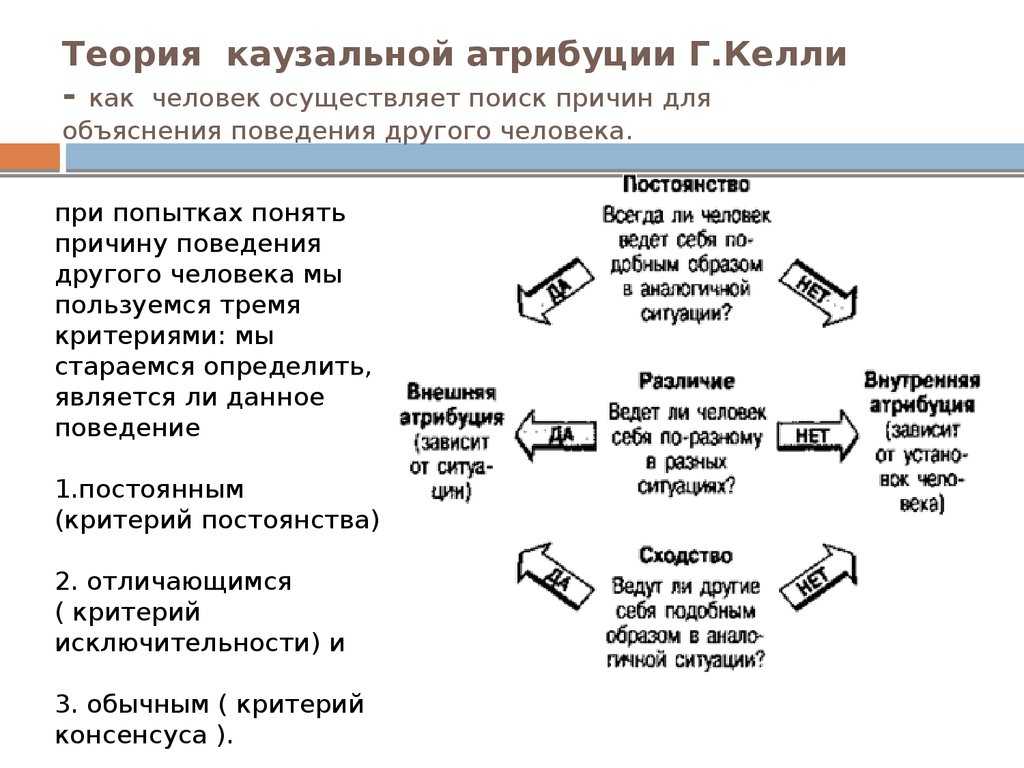

Еще одна теория была разработана в 1967 году Келли. Она считается наиболее известной. Дословное название: модель ковариации. Согласно ей, человек, который ищет причины поведения другой личности, действует как ученый. Он учитывает несколько видов доказательств:

Он учитывает несколько видов доказательств:

- Консенсус

- Отличительность

- Согласованность

Какие выводы можно сделать?

Если каузальная атрибуция снижает жизненный комфорт, то ее моменты нужно видеть и избегать. Старайтесь контролировать свои мысли и не приписывайте поведению другого человека качества, на которых основываетесь вы. Так вы сможете лучше отстраняться и принимать роль наблюдателя. Каждую ситуацию рассматривайте отдельно и не приписывайте неудачи исключительно внешним факторам, а удачи — исключительно собственным качествам.

| ||

Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Под ред. Г.М.Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской. М.: Изд-во МГУ, 1984, С. 127-137. Атрибутивная теория является теорией, пытающейся объяснить, как люди дают логические объяснения ответов на вопросы, начинающиеся с «почему». Эта теория развивалась в русле социальной психологии в основном как средство разрешения проблем, связанных с социальной перцепцией: если человек своим поведением демонстрирует агрессивное стремление к победе, то свидетельствует ли это о том, что он вообще такой человек, или о том, что он таким образом реагирует на давление ситуации. Если человек отстаивает определенную политическую позицию, отражает ли это его действительную позицию или это должно быть объяснено каким-то другим образом? Если человек не справился с тестом, свидетельствует ли это о том, что у него низкие способности, или о том, что тест слишком труден? Во всех подобных случаях вопросы, касающиеся причин наблюдаемого поведения, и ответы, представляющие для нас интерес, – это ответы, которые бы дал «человек с улицы». Таким образом, атрибутивная теория связана с тем, что Хайдер называл «наивной психологией». Эта теория также имеет дело с проблемами, связанными с восприятием самого себя. Этот интерес прежде всего основывается на теории социального сравнения Фестингера (1954) и последовавшей затем работы Шахтера об эмоциях (Шахтер, 1959; Шахтер и Зингер, 1962). Следующий крупный вклад был сделан Бемом (1965, 1967, 1972): он выявил условия, при которых собственные установки становятся знаемыми для самого индивида. Общепризнанной проблемой в этой области является вопрос о том, как индивид судит о своих собственных способностях, чувствах, привлекательности и т. д. Помимо этих проблем социального восприятия и самовосприятия, атрибутивная теория связана с более общей областью, которая может быть названа психологической эпистемологией. Это относится к процессам, благодаря которым человек познает свой мир и, что более важно, осознает то, что он знает, т. е. чувствует, что его убеждения и суждения соответствуют действительности. Приписывание какого-либо качества некой целостности означает конкретное причинное объяснение эффектов, связанных с этой целостностью, – реакций или ответов на нее, оценок, и суждений о ней и т. Эти примеры поясняют, почему атрибутивная теория развивается внутри социальной психологии, так как именно здесь обнаруживаются представления об интерпретации поведения другого человека. Но также ясно, что атрибутивная теория релевантна другим областям психологии, особенно тем, в которых «я»-концепции представляются важными. И в качестве общей концепции о том, как люди размышляют и анализируют причинно-следственные связи, атрибутивная теория могла возникнуть в любой из классических областей психологии, связанных с восприятием, ощущением и мышлением. Если я повторно буду обращаться к термину «атрибутивная теория», то это не должно вызывать у читателя излишних ожиданий систематического набора допущений, предположений и выводов. Термин «теория» используется здесь в широком и, как я буду настаивать, в основном соответствующем смысле, указывающем на более или менее определенный набор общих принципов, привлекаемых для объяснения определенных наблюдаемых феноменов. ДВА СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ АТРИБУТИВНОЙ ТЕОРИИИдеи атрибутивной теории распространяются на два различных случая, отличающихся по количеству информации, имеющейся у атрибутора, т. е. у человека, приписывающего некие качества. Случай I: Атрибутор имеет информацию, полученную на основе множества наблюдений. Случай II: Атрибутор имеет информацию, полученную на основе лишь единственного наблюдения. Для того, чтобы разобраться в этих различных случаях, выделены два набора принципов. Первый случай позволяет атрибутору наблюдать и отвечать на различия между наблюдаемым эффектом и его возможными причинами. Во втором случае от атрибутора требуется отвечать на ряд условий, представленных в данный момент времени. Ему необходимо учитывать конфигурацию факторов, которые являются возможной причиной наблюдаемого феномена. Эти два случая будут сейчас рассмотрены последовательно. ПОНЯТИЕ СОВМЕСТНОГО ИЗМЕНЕНИЯЭтот случай может быть лучше всего проиллюстрирован следующим ковариационным принципом: эффект приписывается одной из возможных причин, одновременно с которой он изменяется. Принцип применим в том случае, когда атрибутор имеет информацию об эффекте в два (или более) различные момента времени. В некоторых исследованиях минимальная длительность серии наблюдений два действия. Например, в исследовании Келли и Стахельского (1970) о проявлениях кооперативности на основании выборов в «дилемме узника» задаются только два действия человеку, выступающему в качестве «стимула»: его первое действие и, после того как он узнает действие партнера, второе действие. Подразумеваемой в понятии совместного изменения является важная и мало исследованная проблема точных временных связей, существование которых предполагается между причиной и ее следствием. Понятие совместного изменения предполагает временную согласованность, т. е. случаи, когда даны и причина, и ее следствие. Допустимо предположить, что обсуждаемый процесс построения вывода о причине на основании наблюдаемых изменений в терминах анализируемых различий используется в психологии для интерпретации экспериментальных результатов. Следуя утверждению Хайдера, причинный анализ является «своего рода аналогией экспериментальных методов». Предположение состоит в том, что «человек с улицы», наивный психолог, использует в своем мышлении методы, сходные с теми, которые используются в науке. В этом анализе различий соответствующие возможные причины составляют независимые переменные, а следствие – зависимую переменную. Для широкого круга атрибутивных проблем классы возможных причин показаны на рис. 1: личности, объекты, время. Рис. 1. Анализ вариаций концептуальной рамки: О1-О4 – отдельные объекты; В1-В4 – отрезки времени; Л1-Л4 – отдельные личности. Предлагаемый пример проиллюстрирует данную модель. Зададим следующую информацию, частично взятую из исследования Мак-Артур (1972): «Пол очарован картиной, которую он видит в художественном музее. Едва ли найдется еще кто-либо, кто, видя эту картину, был бы очарован ею. Информация, обеспечивающая контекст для интерпретации этого следствия, может быть проиллюстрирована образцами данных на рис. 2. Следствия происходят только для Л2 (Пол), но они имеют место в разное время и для разных предметов. Этот образец предполагает, что такое следствие как «очарование» зависит только от Пола. Оно «вызвано» неким качеством Пола, его характеристикой, или предрасположенностью. (По данным Мак-Артур, 85% студентов из ее колледжа отвечали на подобный вопрос, связывая эффект с «личностью», и практически никто из ее испытуемых не объяснял его характеристикой «объекта». Рис. 2. Образец данных, указывающих на личностную атрибуцию. Рис. 3. Образец данных, указывающих на объективную атрибуцию. Напротив, рассмотрим следующий образец информации: «Сью смеялась во время комедии, которую она смотрела вчера вечером. Практически все, кто смотрел эту комедию, много смеялись. Сью не смеялась ни на одной другой комедии. В прошлом Сью всегда смеялась во время этой комедии». Суммарные данные по этому образцу различения, приведенные на рис. 3, показывают, что следствие расположено по верхнему краю куба анализа совместных изменений. В данном образце предполагается, что смех Сью был вызван комедией (O1). Очевидно, что она является причиной, вызвавшей смех. (В данных Мак-Артур 61% испытуемых дали объяснение этого случая как относящееся к объекту и только 12% как связанное с личностью.) Одно из следствий этого анализа различий состоит в том, что не все образцы данных будут одинаково легки для интерпретации атрибутора. Некоторые образцы (соответствующие «основным эффектам») указывают ему на следствия, связанные одновременно с конкретной личностью и объектом. Среди случаев, где может быть применен анализ различных вариантов атрибутивного процесса, один из наиболее важных связан с феноменологией атрибутивной валидности. Большинство приемов в этом формулировании субъективной валидности хорошо знакомы. Консонанс был продемонстрирован во многих экспериментах на получение подтверждения собственному мнению. Поддержка от других обычно подкрепляет приверженность собственному убеждению, а несогласие с другими обычно уменьшает уверенность в нем и повышает вероятность изменения. Три критерия валидности – различие, консонанс и согласие – представляют собой средства для определения индивидуального уровня информированности относительно любого элемента внешнего мира. Точный индекс атрибутивности определяется отношением количества различий между объектами, на которые способен атрибутор, к количеству различий между его собственными ответами и ответами других людей – коэффициент, аналогичный известному коэффициенту в статистике. Информационный уровень, определенный таким образом, обеспечивает удобный переход ко многим классическим проблемам межличностного влияния, основанного на информации или экспертизе. ПОНЯТИЕ КОНФИГУРАЦИИАтрибутивный процесс, описываемый на основе анализа различительной модели, несомненно, является чем-то идеализированным. Было бы глупо предполагать, что что-то сходное с большой матрицей данных заполняется наблюдаемыми следствиями до того, как делается вывод. Такая ориентация должна рассматриваться лишь как контекст, внутри которого интерпретируется небольшое количество наблюдений. Кроме того, очевидно, что у индивида часто отсутствует время и мотивация, необходимые для выполнения множества наблюдений. В этих обстоятельствах он может сделать вывод о причинах на основе единственного наблюдения следствий. Действуя так, он редко действует в полном неведении. Обычно он наблюдал сходные следствия прежде и имел некоторые представления о возможных релевантных причинах и о том, как они связаны со следствиями такого рода. И, конечно же, его информация об обстоятельствах в данном отдельном случае скорее всего указывает на наличие определенных допустимых причин. Первое простое утверждение о том, как думает атрибутор в таких случаях, исходит из принципа обесценивания. Роль некоторой причины в осуществлении данного эффекта обесценивается, если в наличии имеются другие допустимые причины. Этот принцип продемонстрирован во многих экспериментах, начиная с того, в котором Тибо и Рикен (1955) продемонстрировали, что «угодливость в поведении» более низкого по статусу вымышленного человека испытуемые в меньшей степени склонны приписывать ему, чем угодливость в поведении более высокого по статусу вымышленного человека. Возможно, в ситуации такого рода испытуемый предполагает, что существуют два различных набора возможных причин для угодливости у двух вымышленных людей. Он предполагает, что угодливость человека с низким статусом вызвана либо его внутренними установками, диспозициями (например, его бессилием), либо внешним давлением (желанием получить помощь), либо тем и другим. С другой стороны, последний фактор(внешнее давление) не предполагается в качестве возможной причины угодливости человека с высоким статусом, так как он имеет большую власть. Парадигма обесценивания по существу эквивалентна бемовскому расчету самовосприятия в экспериментах на принуждение – подчинение. Анализируя свое подчинение, а именно, выступление с информацией, которая противоречит его собственному мнению, испытуемый делает выводы о зависимости своих взглядов от обстоятельств. Если существовало весомое внешнее оправдание этого подчинения, то внутренние причины (его собственные установки) как возможные причины подчинения обесцениваются. При незначительном внешнем оправдании подчинение рассматривается как следствие собственных установок испытуемого. При более внимательном рассмотрении, принцип обесценивания включает множество более тонких и сложных элементов, чем это может быть объяснено здесь, но один пример является наиболее ярким. Одно из интересных следствий различения обесценивающих и усиливающих внешних причин состоит в том, что мы осознаем существование целого класса явлений, с которыми связана неоднозначность по вопросу, к какому виду относится атрибутором данная причина. Использование принципа обесценивания и его варианта – принципа усиления, предполагает, что атрибутор, наблюдая следствие, замечает сопутствующие факторы, которые, возможно, вызвали его, и затем берет их в расчет при интерпретации следствия. Вопрос заключается в том, каким образом он берет это в расчет? Кажется, что два принципа означают два различных пути того, как это делается. Естественно спросить, а) существуют ли другие пути принятия в расчет возможных причин, б) каковы могут быть все возможные формы «такого принятия в расчет». Каузальная схема рисует путь размышлений человека о возможных причинах в связи с данным следствием. Это обеспечивает его средствами делать причинные атрибуции на основе только такой ограниченной информации, которая предполагается предыдущими примерами. Например, принцип обесценивания указывает на схему, состоящую из множества допустимых причин. В исследовании Тибо и Рикена испытуемый предполагает, что либо внешнее давление, либо внутренняя диспозиция вызывают угодливость. Принцип усиления подразумевает несколько другую, хотя и связанную с этой, конфигурацию: то, что я назвал схемой компенсаторной причины. Как видно из рис. 5, он описывает противостояние между двумя количественно неравными причинами. В этом случае успех зависит от высоких способностей и легкого задания. Успех имеет место, либо если причина максимально благоприятна, либо если и то, и другое сравнительно одинаково. Если даны успех и наличие усиливающей причины (трудное задание), то внутренняя причина (способность) представляется не только присутствующей, но и очень сильной (что показано сплошной стрелкой). Рис. 4. Каузальная схема множественных причин. Рис. 5. Каузальная схема компенсаторных причин (У – успех). ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАПредыдущие примеры иллюстрируют возможное использование схематического анализа. Если мы знаем, какой информацией относительно причин располагает атрибутор, можно предсказать для различных ситуаций, какие выводы он сделает и с какой определенностью. Как показывают примеры, ему может быть предложено следствие и одна причина, а затем его спросят о наличии и силе другой причины. Альтернативно ему могут сообщить данные только о следствии (и, возможно, о его силе) и спросят о причинах, наконец, ему может быть дана информация только о причинах и попросят вывести следствие. Читатель, возможно, сочтет допустимым предположить, что у всякого человека есть некий репертуар мыслительных моделей для анализа причин, некий репертуар каузальных схем. Наша первоначальная задача состоит не в одобрении или неодобрении функционирования одной или другой модели. В большей степени она состоит в определении общего набора моделей, которые обычно или главным образом используются. Если это вопросы, к которым не обращаются исследователи, то это не означает, что они не являются важными. Социальный психолог должен иметь дело с конкретными проблемами и содержанием мышления, а не только с его формой, если он хочет выполнять свою миссию наряду с другими исследователями поведения. Эта миссия, как я ее понимаю, должна обеспечивать необходимыми орудиями и данными для предсказания того, как конкретный человек в конкретном месте и в конкретное время будет реагировать на свое социальное окружение. АТРИБУЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИЧИНГлавное содержание атрибутивной теории, как это описывается в данной статье, состоит в том, что вывод о причинах делается при условии принятия в расчет общего вклада многочисленных причин, производящих данный эффект. Если, как это будет показано дальше, атрибутор иногда и основывает свой вывод на простейших допущениях, следует предположить, что в других случаях он основывает его на более сложных допущениях. Гипотеза, предлагаемая здесь, состоит в том чтобы обходиться с различными возможными причинами так, как если бы они были зависимыми друг от друга и испытывали взаимное влияние. Как ученые, мы знаем, что причины не действуют независимо и в любой комбинации. Мы проводим эксперименты в основном для создания таких обстоятельств, когда идентифицируем независимые переменные, манипулируем ими и рассматриваем их отдельно от зависимых переменных, В то же время известно, что такое отделение и независимость не свойственны реальной жизни. Именно по этой причине, как ученые, мы часто бываем в затруднении при интерпретации естественных данных в терминах причины и следствия. Можно предположить, что обыденный атрибутор также оказывается в затруднении перед возможной взаимосвязью причинных факторов и часто допускает, что определенные причины данного следствия являются сами следствиями других причин такого же следствия. Если неспециалист и делает такие допущения и выводы из имеющихся у него образцов информации, то они могут очень сильно варьировать. Существуют две причины, почему человек может допустить совместные изменения таких внутренних и внешних причин, как способности и трудность задания: а) один фактор влияет на другой: например, человек выбирает задание, которое соответствует его способностям, и б) некий третий причинный фактор влияет на обе причины: например, социальная система – учителя, родители, работодатели – создает такие «пары» из людей и заданий, когда способности сталкиваются с трудностями. Другой пример является дальнейшей иллюстрацией различий, которые возникают у атрибутора при допущении совместного изменения причин. В соответствии с множественной схемой допустимых причин человек, демонстрирующий определенную установку при наличии внешних причин, воспринимается как менее приверженный этой установке, чем человек, демонстрирующий ту же самую установку в отсутствие таких внешних причин. Бем (1967) считает это основой обратных отношений между побуждением выразить установку и последующим самоотчетом о ней. Эти обратные отношения являются следствием, предсказуемым теорией диссонанса, и были обнаружены в ряде экспериментов. Напротив, если атрибутор допускает, что внутренние и внешние причины изменяются вместе, тогда может ожидаться позитивная связь между побуждением и отчетом об установке. Например, атрибутор может допустить, что сильное побуждение вызывает более благоприятную установку, и на этой основе выводить установку непосредственно из внешней причины безотносительно к утверждаемому мнению. Здесь снова возникает проблема для общей теории атрибутивного процесса. Его описание должно включать такие сложные допущения, которые обычно делают атрибуторы, и характеристику условий, при которых делаются различные допущения. Перед нашей методологией поставлены и более трудные проблемы. Разработка теории в этих направлениях будет возможна только в том случае, если мы будем иметь точные представления о тех допущениях, которые фактически делают люди в различных атрибутивных ситуациях. |

Анализ причинно-следственных связей

Перейти к основному содержанию

Марлон Дюма

Марлон Дюма

Директор по продукту в Apromore | Профессор Тартуского университета

Опубликовано 24 сентября 2020 г.

+ Подписаться

Интеллектуальный анализ причинно-следственных связей — это новое направление интеллектуального анализа процессов, целью которого является разработка методов обнаружения и количественной оценки причинно-следственных связей путем анализа журналов выполнения процессов. Такие причинно-следственные связи могут помочь руководителям процессов определить возможности улучшения бизнес-процессов. Например, при наличии журнала событий процесса «от заказа до оплаты» типичный метод анализа причинно-следственных процессов позволяет нам обнаружить, что, когда клиент из Юго-Восточной Азии, назначение действия A работнику X или выполнение действия A до действия B (а не наоборот) увеличивает вероятность того, что этот клиент будет удовлетворен на 10%.

Важно отметить, что отношения, раскрываемые методами исследования причинно-следственных связей, учитывают смешанные эффекты, если их можно идентифицировать в доступном наборе данных. Другими словами, в предыдущем примере увеличение вероятности на 10% уже учитывает тот факт, что сроки доставки в Юго-Восточную Азию медленнее, чем в другие регионы, и что клиенты из Юго-Восточной Азии чаще заказывают определенные виды товаров, чем в другие регионы. другие. Это главное отличие от классических методов исследования процессов, которые позволяют нам обнаруживать корреляцию, но не причинно-следственную связь. Да, люди, которые покупают солнцезащитные очки, покупают и шляпы, но здесь нет причинно-следственной связи. И то, и другое происходит благодаря солнечной погоде! Руководители процессов хотят внести изменения, которые приведут к улучшению процесса.

другие. Это главное отличие от классических методов исследования процессов, которые позволяют нам обнаруживать корреляцию, но не причинно-следственную связь. Да, люди, которые покупают солнцезащитные очки, покупают и шляпы, но здесь нет причинно-следственной связи. И то, и другое происходит благодаря солнечной погоде! Руководители процессов хотят внести изменения, которые приведут к улучшению процесса.

В последнее время было предложено несколько методов исследования причинно-следственных процессов. Ниже я резюмирую некоторые из недавних работ в этой области. Подходы перечислены в произвольном порядке. Если есть какие-либо неточности в содержании, пожалуйста, добавьте комментарий.

[1] Джелмер Дж. Коорн, Сикси Лу, Хенрик Леопольд, Хайо А. Рейерс. В поисках смысла: обнаружение моделей действие-ответ-эффект в бизнес-процессах. В проц. БПМ’2020.

В данной статье предлагается метод выявления причинно-следственных связей между реакцией (лечением) и эффектами. Эти причинно-следственные связи обнаруживаются для разных предопределенных субпопуляций, каждая субпопуляция определяется определенным «Действием». Например, когда пациент в больнице выполняет действие, такое как «Вербальная агрессия» (ВА), он считается принадлежащим к определенной подгруппе (т.е. к ВА-подгруппе). Метод направлен на оценку причинно-следственной связи между реакциями и эффектами в каждой из подгрупп (т.е. для каждого действия). Это делается с помощью статистических тестов.

Эти причинно-следственные связи обнаруживаются для разных предопределенных субпопуляций, каждая субпопуляция определяется определенным «Действием». Например, когда пациент в больнице выполняет действие, такое как «Вербальная агрессия» (ВА), он считается принадлежащим к определенной подгруппе (т.е. к ВА-подгруппе). Метод направлен на оценку причинно-следственной связи между реакциями и эффектами в каждой из подгрупп (т.е. для каждого действия). Это делается с помощью статистических тестов.

[2] Махназ Садат Кафари и Уил ван дер Алст. Анализ первопричин в Process Mining с использованием моделей структурных уравнений . В проц. BPM Workshops 2020. Временно доступно здесь:

. Как следует из названия, в статье используется моделирование структурными уравнениями для проверки наличия причинно-следственной связи между какой-либо функцией (например, выполнением действия) и некоторым результатом. Основной вариант использования, рассматриваемый в статье, — это тот, в котором аналитик определил возможные причинно-следственные связи и хочет проверить, сохраняются ли выявленные связи. Этот подход можно использовать для обнаружения причинно-следственных связей между произвольным набором (дискретных или дискретных) признаков и результатом, но не масштабируемым образом из-за сложности выполнения моделирования структурными уравнениями для каждой возможной комбинации значений атрибутов. Еще одним недостатком этого подхода является то, что он не обнаруживает подгруппы, в которых причинно-следственная связь может быть сильнее, чем в остальной части населения. Вместо этого подход проверяет наличие причинно-следственной связи на всей совокупности случаев.

Этот подход можно использовать для обнаружения причинно-следственных связей между произвольным набором (дискретных или дискретных) признаков и результатом, но не масштабируемым образом из-за сложности выполнения моделирования структурными уравнениями для каждой возможной комбинации значений атрибутов. Еще одним недостатком этого подхода является то, что он не обнаруживает подгруппы, в которых причинно-следственная связь может быть сильнее, чем в остальной части населения. Вместо этого подход проверяет наличие причинно-следственной связи на всей совокупности случаев.

[3] Нарендра, П. Агарвал, М. Гупта и С. Дечу. Контрфактическое обоснование оптимизации процессов с использованием структурно-причинных моделей . В материалах форума BPM 2019. LNBIP, vol. 360. Springer, 2019.

Как и ссылка [2] выше, в этой статье используются структурные причинно-следственные модели для проверки гипотетических причинно-следственных связей для всего населения. Он не выделяет подгруппы, для которых данная причинно-следственная связь сильнее, чем для других подгрупп.

[4] Йенс Брунка, Матиас Стирле, Леон Папке, Кейт Реворедо, Мартин Мацнер, Йорг Беккер. Причина и следствие в контекстно-зависимом прогнозировании экземпляров бизнес-процесса. Информационные системы, Том. 95, January 2021.

В этом документе используется анализ чувствительности доказательств для оценки причинно-следственных связей между последовательными событиями. Пользователь определяет набор атрибутов контекста. Анализ чувствительности используется для определения того, являются ли эти атрибуты контекста мешающими переменными (т. е. связь между последовательными событиями не является причинно-следственной, поскольку существует мешающая переменная) или нет.

[5] Захра Дашт Бозорги, Ирэн Тейнемаа, Марлон Дюма, Марчелло Ла Роса, Артем Поливяный. Интеллектуальный анализ процессов встречается с причинно-следственным машинным обучением: обнаружение причинно-следственных правил из журналов событий. По материалам ICPM’2020.

В этом документе представлен метод обнаружения правил рекомендаций в форме Предварительное условие, Обработка → Результат, которые повышают вероятность успеха бизнес-процесса за счет запуска действия при выполнении условия. Например, в наборе данных процесса утверждения кредитной заявки метод обнаруживает такие правила, как «Для принятых клиентов с кредитным рейтингом < 920 и ежемесячное погашение кредита >= 150, увеличивая количество сроков с 6-48 месяцев до 61-96 месяцев, увеличивает их вероятность принятия предложения кредита на X%». Другими словами, этот метод обнаруживает подгруппы случаев (определенные предварительным условием), для которых данное лечение имеет причинно-следственную связь с данным результатом/эффектом. В этом методе аналитик должен указать, какие действия или атрибуты, записанные в журнале событий, могут быть использованы в качестве возможных методов лечения. Они называются «контролируемыми». атрибуты» в документе. В этом методе применяется анализ правил ассоциации, называемый анализом правил действий, для извлечения подмножества вариантов лечения, которые наиболее коррелируют с результатом / эффектом. Затем он использует деревья повышения для определения подгрупп, для которых существует высокая причинно-следственная связь между лечением и исходом/эффектом.

Например, в наборе данных процесса утверждения кредитной заявки метод обнаруживает такие правила, как «Для принятых клиентов с кредитным рейтингом < 920 и ежемесячное погашение кредита >= 150, увеличивая количество сроков с 6-48 месяцев до 61-96 месяцев, увеличивает их вероятность принятия предложения кредита на X%». Другими словами, этот метод обнаруживает подгруппы случаев (определенные предварительным условием), для которых данное лечение имеет причинно-следственную связь с данным результатом/эффектом. В этом методе аналитик должен указать, какие действия или атрибуты, записанные в журнале событий, могут быть использованы в качестве возможных методов лечения. Они называются «контролируемыми». атрибуты» в документе. В этом методе применяется анализ правил ассоциации, называемый анализом правил действий, для извлечения подмножества вариантов лечения, которые наиболее коррелируют с результатом / эффектом. Затем он использует деревья повышения для определения подгрупп, для которых существует высокая причинно-следственная связь между лечением и исходом/эффектом. Каждая такая подгруппа описывается правилом причинности. Деревья подъема связывают показатель подъема с каждым правилом причинности. Показатель подъема позволяет нам количественно оценить потенциальные преимущества применения рассматриваемого правила к соответствующей подгруппе . Ограничение этого подхода заключается в том, что он применим только к сценариям, в которых эффект (результат) является дискретной переменной. Это не применимо, если эффект является непрерывной переменной (например, задержка или количество). Это также неприменимо, если лечение является непрерывной переменной. Другими словами, атрибуты в предварительном условии могут быть категориальными или числовыми, но обработка и эффект должны быть категориальными.

Каждая такая подгруппа описывается правилом причинности. Деревья подъема связывают показатель подъема с каждым правилом причинности. Показатель подъема позволяет нам количественно оценить потенциальные преимущества применения рассматриваемого правила к соответствующей подгруппе . Ограничение этого подхода заключается в том, что он применим только к сценариям, в которых эффект (результат) является дискретной переменной. Это не применимо, если эффект является непрерывной переменной (например, задержка или количество). Это также неприменимо, если лечение является непрерывной переменной. Другими словами, атрибуты в предварительном условии могут быть категориальными или числовыми, но обработка и эффект должны быть категориальными.

[6] Барт Ф.А. Хомпс, Абдельррахман Маараджи, Марчелло Ла Роса, Марлон Дюма, Джус К.А.М. Буйс и Уил М.П. ван дер Алст. Обнаружение причинных факторов, объясняющих изменение производительности бизнес-процессов. По материалам CAiSE’2017.

В этом документе раскрываются причинно-следственные связи между одной или несколькими совокупными характеристиками процесса и одним или несколькими показателями эффективности. Агрегированная характеристика — это количественная мера того, как процесс выполнялся в течение определенного периода времени, например, количество выполненных дел, количество случаев, когда ресурс X выполнил хотя бы одно действие и т. д. Показатель эффективности — это совокупный показатель эффективности, рассчитанный по набору случаев, например. среднее время цикла, количество дефектов и т. д. Метод может обнаружить, например, что в периоды, когда действие А выполняется чаще, среднее время цикла выше. Используемое понятие причинности — это понятие причинности по Грейнджеру, которое определяется во временном ряду, поэтому этот метод применим только для нахождения отношений между агрегированными показателями.

Агрегированная характеристика — это количественная мера того, как процесс выполнялся в течение определенного периода времени, например, количество выполненных дел, количество случаев, когда ресурс X выполнил хотя бы одно действие и т. д. Показатель эффективности — это совокупный показатель эффективности, рассчитанный по набору случаев, например. среднее время цикла, количество дефектов и т. д. Метод может обнаружить, например, что в периоды, когда действие А выполняется чаще, среднее время цикла выше. Используемое понятие причинности — это понятие причинности по Грейнджеру, которое определяется во временном ряду, поэтому этот метод применим только для нахождения отношений между агрегированными показателями.

Подтверждение. Исследование моей группы по этой теме финансируется Европейским исследовательским советом в рамках проекта The Process Improvement Explorer: автоматизированное обнаружение и оценка возможностей улучшения бизнес-процессов (PIX).

Process Mining в 2023 году: время окупаемости, время окупаемости

29 декабря, 2022 г.

Как подходить к проектам технологической добычи с максимальной отдачей: результаты недавних исследований

2 октября 2022 г.

Упрощение карт спагетти-процессов для Process Mining: достижения в исследованиях

24 августа 2022 г.

От анализа процессов к расширенному управлению бизнес-процессами

30 декабря 2021 г.

Интеллектуальный анализ процессов и бизнес-аналитика

22 февр. 2021 г.

Process Mining в 2021 году и далее

30 декабря 2020 г.

Fundamentos de Gestión de Procesos de Negocio

21 октября 2020 г.

Настоящее и будущее процессного майнинга – отраслевая панель ICPM’2020

8 окт.

2020 г.

2020 г.ESEC-FSE’2019: Записи итогов и основных докладов

1 сентября 2019 г.

Применение блокчейна и тематические исследования студентов Института компьютерных наук Тартуского университета

9 августа 2018 г.

S13 — POLS004.

01 — Международная политика (W)

01 — Международная политика (W)

Перейти к основному содержанию

Извините, запрошенный файл не найден

Дополнительная информация об этой ошибке

Перейти к…

Перейти к…Новостной форумПрограммаПересмотренный весенний планБольшой проект руководстваУчебное пособие для выпускного экзаменаКислинг: уроки дипломатииНгэр Вудс «Использование теории»Артур Конан Дойл: Серебряное пламяОдин мир, много теорийОдин мир, конкурирующие теорииВальс, анархическая структураКеохан и Най: Власть и взаимозависимостьДойл: Либерализм и мировая политикаКарр Реализм и идеализмМаркс и Энгельс: Коммунистический манифестПусть женщины борютсяВозражения феминисток против женщин в боюКитайский олимпийский кошмарФутбол против МакМираПодумайте еще раз: Олимпийские игрыИдем за золотомПобедители и трофеиЛеви «Внутренняя политика и война»Уильямсон «Истоки Первой мировой войны»Саган»1914 Новый взгляд»Саган «Истоки войны на Тихом океане»Най «Провал коллективной безопасности»Мюллер, «Неуместность ядерного оружия по существу»Саган «Ядерная нестабильность в Южной Азии»Шелл»Безумие контроля над вооружениями»Перкович и Лефебер»Ядерное оружие»Лефевер «Свободное ядерное оружие: реальность против утопии» Позен «Ядерный Иран» Ботинок «Прогноз Аль-Каиды» Фарралл, «Как работает Аль-Каида» Закария, «Почему они ненавидят нас?» Гэддис, «Большая стратегия» Байман, «У. С. Борьба с терроризмом: таксономия»Берген»Собираем по кусочкам»Беттс»Мягкое изнаночное брюхо первенства»Селлестрем и Норквист»Разработка БТВ»Государственные субъекты и ОМУ Резолюция 1540CFR Совета Безопасности ООН Краткая информация «Химическое оружие в Сирии»Негосударственные субъекты и ОМУФалькенрат»Противостояние ядерному , Биологический, химический терроризм»Олсон, «Угроза прошлого и будущего» Бердал «СБ ООН — неэффективный, но незаменимый»Миршаймер «Ложное обещание»Голдсмит и Познер «Пределы международного права»Кеохан и Мартин «Обещание институционалистской теории»Кох «Почему Нации подчиняются IL?» Фон Штейн, «Договоры ограничивают или экранируют?» Ратнер «Испытания глобальных норм» Фридман, Лексус и Оливковое дерево, глава 1 Экономист: Европа, смотрящая в бездну Ракове, барахтающиеся отцы Европы Борьба с глобализациями Хелд и МакГрю «Глобализация / анти -Глобализация» Спенс «Влияние глобализации» Родрик, «Разум и ерунда» Лейн, Кант или Can’tAjami, Арабская весна в OneAnderson, Демистификация арабской весныБеллин, Уроки революцийЗакария, Подъем нелиберальной демократииПлаттнер: либерализм и демократияСнайдер, «За гранью Избирательный авторитаризм «Ротберг, «Несостоявшиеся государства, рухнувшие государства .

С. Борьба с терроризмом: таксономия»Берген»Собираем по кусочкам»Беттс»Мягкое изнаночное брюхо первенства»Селлестрем и Норквист»Разработка БТВ»Государственные субъекты и ОМУ Резолюция 1540CFR Совета Безопасности ООН Краткая информация «Химическое оружие в Сирии»Негосударственные субъекты и ОМУФалькенрат»Противостояние ядерному , Биологический, химический терроризм»Олсон, «Угроза прошлого и будущего» Бердал «СБ ООН — неэффективный, но незаменимый»Миршаймер «Ложное обещание»Голдсмит и Познер «Пределы международного права»Кеохан и Мартин «Обещание институционалистской теории»Кох «Почему Нации подчиняются IL?» Фон Штейн, «Договоры ограничивают или экранируют?» Ратнер «Испытания глобальных норм» Фридман, Лексус и Оливковое дерево, глава 1 Экономист: Европа, смотрящая в бездну Ракове, барахтающиеся отцы Европы Борьба с глобализациями Хелд и МакГрю «Глобализация / анти -Глобализация» Спенс «Влияние глобализации» Родрик, «Разум и ерунда» Лейн, Кант или Can’tAjami, Арабская весна в OneAnderson, Демистификация арабской весныБеллин, Уроки революцийЗакария, Подъем нелиберальной демократииПлаттнер: либерализм и демократияСнайдер, «За гранью Избирательный авторитаризм «Ротберг, «Несостоявшиеся государства, рухнувшие государства .

Это касается той информации, которую они используют, устанавливая причинные связи, и того, что они делают с этой информацией для ответа на вопросы о причинах.

Это касается той информации, которую они используют, устанавливая причинные связи, и того, что они делают с этой информацией для ответа на вопросы о причинах.

д. Так, все суждения типа «качество X характеризует целостность Y» рассматриваются как каузальные атрибуции.

д. Так, все суждения типа «качество X характеризует целостность Y» рассматриваются как каузальные атрибуции. Примеры, упомянутые выше, обозначают круг вопросов и проблем, к которым атрибутивная теория применяет общий подход.

Примеры, упомянутые выше, обозначают круг вопросов и проблем, к которым атрибутивная теория применяет общий подход.

Выдающиеся исследования Мишотта (1963) по изучению восприятия причинности свидетельствуют, что не только тесные временны?е связи существенны для интерпретации причинности, но также важны и порядковые связи. Хайдер и Симмел (1944) наблюдали, что «элемент, который двигается первым, с большей вероятностью воспринимается как основной». Логично предположить, что следствия происходят вскоре после их причин. Первое исследование того, как эти временные факторы функционируют в межличностном восприятии, было проведено Бейвеласом и его коллегами (Бейвелас. Хастроф, Гросс и Кит, 1965).

Выдающиеся исследования Мишотта (1963) по изучению восприятия причинности свидетельствуют, что не только тесные временны?е связи существенны для интерпретации причинности, но также важны и порядковые связи. Хайдер и Симмел (1944) наблюдали, что «элемент, который двигается первым, с большей вероятностью воспринимается как основной». Логично предположить, что следствия происходят вскоре после их причин. Первое исследование того, как эти временные факторы функционируют в межличностном восприятии, было проведено Бейвеласом и его коллегами (Бейвелас. Хастроф, Гросс и Кит, 1965). Несомненно, что этот наивный вариант является слабым подобием научного – он не полон, субъективен при установлении связей, готов развиваться, основываясь на неочевидных фактах и т. д. Тем не менее он имеет определенные общие качества, сходные с тем анализом, который используем мы, исследователи поведения.

Несомненно, что этот наивный вариант является слабым подобием научного – он не полон, субъективен при установлении связей, готов развиваться, основываясь на неочевидных фактах и т. д. Тем не менее он имеет определенные общие качества, сходные с тем анализом, который используем мы, исследователи поведения. Пол так же восхищается практически любой другой картиной. В прошлом Пол всегда восхищался этой картиной». Испытуемому дается информация, и его спрашивают о том, что послужило причиной возникновения этого события – очарование Пола картиной. Было ли это связано с самим Полом (его личностью), чем-либо, связанным с картиной (объектом) или чем-то, связанным с конкретной ситуацией (временем) или с какой-либо комбинацией этих факторов?

Пол так же восхищается практически любой другой картиной. В прошлом Пол всегда восхищался этой картиной». Испытуемому дается информация, и его спрашивают о том, что послужило причиной возникновения этого события – очарование Пола картиной. Было ли это связано с самим Полом (его личностью), чем-либо, связанным с картиной (объектом) или чем-то, связанным с конкретной ситуацией (временем) или с какой-либо комбинацией этих факторов? )

) Образец Объект X Личность представляется вполне доступным для интерпретации. «Франк постоянно получает удовлетворение от определенной рок-пластинки и только от этой пластинки, в то время как никто из его друзей ее не любит». Это предполагает странное сродство между Франком и определенной пластинкой. Более сложные образцы подразумевают и более сложные связи. Например, следующая связь предполагает, что атрибутор встречает довольно значительные трудности, приходя к единственно возможной интерпретации такой информации: «Стив восхищается своим учителем математики в определенном случае, хотя он никогда не думал о нем хорошо в прошлом. Тем не менее он восхищается всеми остальными учителями, а все остальные ученики восхищаются конкретно этим». Это не тот случай, когда ни одно объяснение эффекта не приходит в голову. Как раз наоборот, несколько различных объяснений, конкурируя друг с другом, привлекают внимание атрибутора.

Образец Объект X Личность представляется вполне доступным для интерпретации. «Франк постоянно получает удовлетворение от определенной рок-пластинки и только от этой пластинки, в то время как никто из его друзей ее не любит». Это предполагает странное сродство между Франком и определенной пластинкой. Более сложные образцы подразумевают и более сложные связи. Например, следующая связь предполагает, что атрибутор встречает довольно значительные трудности, приходя к единственно возможной интерпретации такой информации: «Стив восхищается своим учителем математики в определенном случае, хотя он никогда не думал о нем хорошо в прошлом. Тем не менее он восхищается всеми остальными учителями, а все остальные ученики восхищаются конкретно этим». Это не тот случай, когда ни одно объяснение эффекта не приходит в голову. Как раз наоборот, несколько различных объяснений, конкурируя друг с другом, привлекают внимание атрибутора. Здесь мы имеем дело с частным аспектом знания о себе, который вслед за леди Верток, может быть сформулирован так: мудрый человек – это тот, кто знает, и знает, что он знает. Как человек узнаёт, что его восприятие, суждение и оценка мира правильны и достоверны? На это можно ответить, что это происходит тогда, когда он может с уверенностью делать выводы о своем восприятии, суждениях и оценке, основываясь на качествах, приписываемых предмету. Более конкретно, ответ определяется при помощи Личностно Х Объектно Х Временных ориентаций: я знаю, что мой ответ на конкретный стимул является валидным в том случае, если а) мой ответ особым образом связан со стимулом, б) мой ответ сходен с ответами других на этот же самый стимул (существует согласие) и в) мой ответ постоянен во времени – при последовательном предъявлении стимула и при взаимодействии с ним при помощи различных органов чувств. Критерий различия, консонанса и согласия соответствует образцу, данному на рис. 3, который подкрепляет объектную атрибуцию.

Здесь мы имеем дело с частным аспектом знания о себе, который вслед за леди Верток, может быть сформулирован так: мудрый человек – это тот, кто знает, и знает, что он знает. Как человек узнаёт, что его восприятие, суждение и оценка мира правильны и достоверны? На это можно ответить, что это происходит тогда, когда он может с уверенностью делать выводы о своем восприятии, суждениях и оценке, основываясь на качествах, приписываемых предмету. Более конкретно, ответ определяется при помощи Личностно Х Объектно Х Временных ориентаций: я знаю, что мой ответ на конкретный стимул является валидным в том случае, если а) мой ответ особым образом связан со стимулом, б) мой ответ сходен с ответами других на этот же самый стимул (существует согласие) и в) мой ответ постоянен во времени – при последовательном предъявлении стимула и при взаимодействии с ним при помощи различных органов чувств. Критерий различия, консонанса и согласия соответствует образцу, данному на рис. 3, который подкрепляет объектную атрибуцию.

Детали этого процесса подробно обсуждены в других работах (Келли, 1967; Келли и Тибо, 1969).

Детали этого процесса подробно обсуждены в других работах (Келли, 1967; Келли и Тибо, 1969).

Соответственно, угодливость приписывается его внутренним качествам. Исходя из принципа обесценивания, можно предположить, что соответствующие внутренние качества человека с низким статусом приписываются ему в большей степени за счет внешних причин. Многочисленные другие исследования в основном подтвердили эту зависимость.

Соответственно, угодливость приписывается его внутренним качествам. Исходя из принципа обесценивания, можно предположить, что соответствующие внутренние качества человека с низким статусом приписываются ему в большей степени за счет внешних причин. Многочисленные другие исследования в основном подтвердили эту зависимость. Внешняя причина может быть подавляющей причиной наблюдаемого эффекта, т. е. причиной, которая, действуя, усиливает наблюдаемый эффект. В этом случае присутствие внешней причины (данной очевидно) служит для усиления впечатления о том, что внутренняя обесценивающая причина присутствует в качестве потенциальной силы. Например, представим себе Франка, который успешно работает над заданием большой трудности, и сравним его с Тони, который также успешно работает над заданием средней трудности. Наличие причины, противостоящей успеху (трудное задание), обеспечивает основу для более сильного и уверенного приписывания способностей Франку, а не Тони. Принцип усиления основывается на известной идее о том, что в случае высокой значимости, самопожертвования или риска, связанных с выполнением какой-либо акции, причина поступка в большей степени приписывается деятелю, чем в других случаях.

Внешняя причина может быть подавляющей причиной наблюдаемого эффекта, т. е. причиной, которая, действуя, усиливает наблюдаемый эффект. В этом случае присутствие внешней причины (данной очевидно) служит для усиления впечатления о том, что внутренняя обесценивающая причина присутствует в качестве потенциальной силы. Например, представим себе Франка, который успешно работает над заданием большой трудности, и сравним его с Тони, который также успешно работает над заданием средней трудности. Наличие причины, противостоящей успеху (трудное задание), обеспечивает основу для более сильного и уверенного приписывания способностей Франку, а не Тони. Принцип усиления основывается на известной идее о том, что в случае высокой значимости, самопожертвования или риска, связанных с выполнением какой-либо акции, причина поступка в большей степени приписывается деятелю, чем в других случаях. В зависимости от того, какое значение ей придается, выводы о следствиях будут абсолютно различными.

В зависимости от того, какое значение ей придается, выводы о следствиях будут абсолютно различными. Из конфигурации связи следствий и причин, устанавливаемой этим утверждением, как показано на рис. 4, делаются известные выводы. При наличии следствия и отсутствия внешней причины делается вывод о наличии внутренней причины, как показано сплошной стрелкой. При наличии данного следствия и наличии внешней причины существует неуверенность в том, присутствует или нет внутренняя причина (что показано пунктирной стрелкой).

Из конфигурации связи следствий и причин, устанавливаемой этим утверждением, как показано на рис. 4, делаются известные выводы. При наличии следствия и отсутствия внешней причины делается вывод о наличии внутренней причины, как показано сплошной стрелкой. При наличии данного следствия и наличии внешней причины существует неуверенность в том, присутствует или нет внутренняя причина (что показано пунктирной стрелкой). В отсутствие усиливающей причины (среднее задание) успех трудно однозначно приписать предполагаемым способностям (что обозначено пунктирной стрелкой).

В отсутствие усиливающей причины (среднее задание) успех трудно однозначно приписать предполагаемым способностям (что обозначено пунктирной стрелкой). Это допущение кажется приемлемым при рассмотрении опыта обыденного человека, обладающего представлением о широком круге причинных феноменов. Оно становится еще более приемлемым, если осмыслить ряд исследований, в которых изучались причинные допущения и выводы. В контексте последних 15-летних размышлений в русле социальной психологии, представление о репертуаре мыслительных моделей представляется довольно реальным для применения. В течение этого периода было выявлено, что обыденный человек может продемонстрировать функционирование каждой модели. Утверждалось, что типичное мышление характеризуется балансом, или предполагаемым сходством, или иерархической организацией, или предполагаемой однородностью, так что обыденный человек воспринимает межличностные отношения как сбалансированные. Он ожидает, что в случае, если они характеризуются этим качеством, он будет видеть их и помнить именно таковыми, а если это качество будет отсутствовать или находиться под угрозой, он будет ощущать дискомфорт.

Это допущение кажется приемлемым при рассмотрении опыта обыденного человека, обладающего представлением о широком круге причинных феноменов. Оно становится еще более приемлемым, если осмыслить ряд исследований, в которых изучались причинные допущения и выводы. В контексте последних 15-летних размышлений в русле социальной психологии, представление о репертуаре мыслительных моделей представляется довольно реальным для применения. В течение этого периода было выявлено, что обыденный человек может продемонстрировать функционирование каждой модели. Утверждалось, что типичное мышление характеризуется балансом, или предполагаемым сходством, или иерархической организацией, или предполагаемой однородностью, так что обыденный человек воспринимает межличностные отношения как сбалансированные. Он ожидает, что в случае, если они характеризуются этим качеством, он будет видеть их и помнить именно таковыми, а если это качество будет отсутствовать или находиться под угрозой, он будет ощущать дискомфорт. С другой стороны, предполагалось, что индивид склонен видеть у других людей взгляды, сходные с его собственными, он стремится видеть их таковыми и испытывает неудобство, если у него это не получается. И так же относительно его допущения, что другой человек будет вести себя соответственно в различных ситуациях; относительно его допущения о том, что с точки зрения влияния людей можно расположить в простом линейном порядке и т. д. Суть данной концепции состоит в утверждении того, что каждая из моделей и все они, вместе взятые, даны в мышлении человека – каждая в особое (и специфичное) время и по различному поводу. Не все из возможных связей и параллелей были здесь проанализированы, но можно надеяться, что вопрос этот ясен, так же как и пути дальнейшего исследования.

С другой стороны, предполагалось, что индивид склонен видеть у других людей взгляды, сходные с его собственными, он стремится видеть их таковыми и испытывает неудобство, если у него это не получается. И так же относительно его допущения, что другой человек будет вести себя соответственно в различных ситуациях; относительно его допущения о том, что с точки зрения влияния людей можно расположить в простом линейном порядке и т. д. Суть данной концепции состоит в утверждении того, что каждая из моделей и все они, вместе взятые, даны в мышлении человека – каждая в особое (и специфичное) время и по различному поводу. Не все из возможных связей и параллелей были здесь проанализированы, но можно надеяться, что вопрос этот ясен, так же как и пути дальнейшего исследования. Мы должны определить условия, при которых каждый из наборов возникает, последствия и значение этого возникновения. При этом будут интересными некоторые из теоретических проблем, например те, которые возникают при наличии множества подходов, когда два или более подходов используются одновременно. Я имею в виду такие случаи, когда человек предполагает, что по данному вопросу наблюдается согласие, или когда согласие различно внутри различных групп. Тесно связанной с этой является проблема объективной истины против субъективной истины – предмета, вызывающего одинаковые реакции у всех, против предмета, на который разные люди реагируют по-разному, включая «проблему вкуса». Эти вопросы стремятся обходить, поскольку ответы на них зависят от специфики места и времени. Возможно, по этой причине они являются частью наиболее неуловимых проблем социальной психологии. Хорошим примером является никогда не удовлетворяемый ответом вопрос о том, кто составляет референтную группу для данного человека по данному вопросу.

Мы должны определить условия, при которых каждый из наборов возникает, последствия и значение этого возникновения. При этом будут интересными некоторые из теоретических проблем, например те, которые возникают при наличии множества подходов, когда два или более подходов используются одновременно. Я имею в виду такие случаи, когда человек предполагает, что по данному вопросу наблюдается согласие, или когда согласие различно внутри различных групп. Тесно связанной с этой является проблема объективной истины против субъективной истины – предмета, вызывающего одинаковые реакции у всех, против предмета, на который разные люди реагируют по-разному, включая «проблему вкуса». Эти вопросы стремятся обходить, поскольку ответы на них зависят от специфики места и времени. Возможно, по этой причине они являются частью наиболее неуловимых проблем социальной психологии. Хорошим примером является никогда не удовлетворяемый ответом вопрос о том, кто составляет референтную группу для данного человека по данному вопросу.

Атрибутор же не всегда обращается с ними, как со взаимозависимыми причинами, как это подразумевается в схематической парадигме и парадигме совместных изменении.

Атрибутор же не всегда обращается с ними, как со взаимозависимыми причинами, как это подразумевается в схематической парадигме и парадигме совместных изменении. Например, следуя схеме компенсаторных причин, мы представим нашего атрибутора как неуверенного в сложности задания, если единственное, на что он опирается, это факт выполнения задания способным человеком. Способные люди склонны выполнять любые задания, поэтому фиксация подобного факта не дает никакой информации о специфике задания. Тем не менее наш атрибутор может сделать допущение о том, что способности и трудность задания зависят друг от друга, имеют тенденцию изменяться вместе: большие способности встречаются чаще при трудном задании, а слабые способности – при легких заданиях. На этой основе, без всякого отношения к успеху или неудаче, информация о том, что человек обладает способностями, может привести к выводу о трудности задания.

Например, следуя схеме компенсаторных причин, мы представим нашего атрибутора как неуверенного в сложности задания, если единственное, на что он опирается, это факт выполнения задания способным человеком. Способные люди склонны выполнять любые задания, поэтому фиксация подобного факта не дает никакой информации о специфике задания. Тем не менее наш атрибутор может сделать допущение о том, что способности и трудность задания зависят друг от друга, имеют тенденцию изменяться вместе: большие способности встречаются чаще при трудном задании, а слабые способности – при легких заданиях. На этой основе, без всякого отношения к успеху или неудаче, информация о том, что человек обладает способностями, может привести к выводу о трудности задания.

2020 г.

2020 г.