ИДЕАЛ СОДОМСКИЙ. Зачем идти в ЗАГС, если браки заключаются на небесах, или Гражданский брак: «за» и «против»

ИДЕАЛ СОДОМСКИЙ

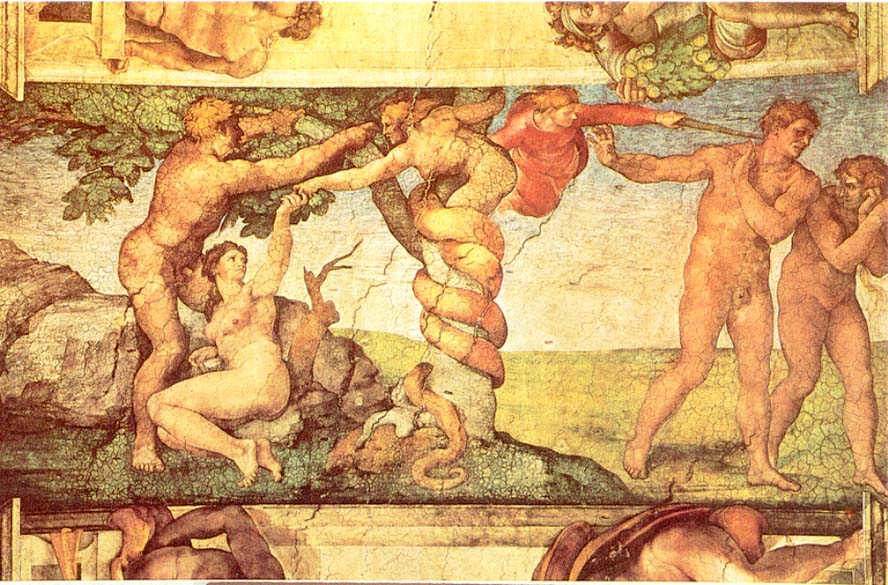

Три общества, в которых гомосексуализм существовал вполне равноправно с традиционными двуполыми отношениями, мы знаем точно: это полумифические, известные по древнееврейским источникам Содом и Гоморра, Древняя Греция и Рим.

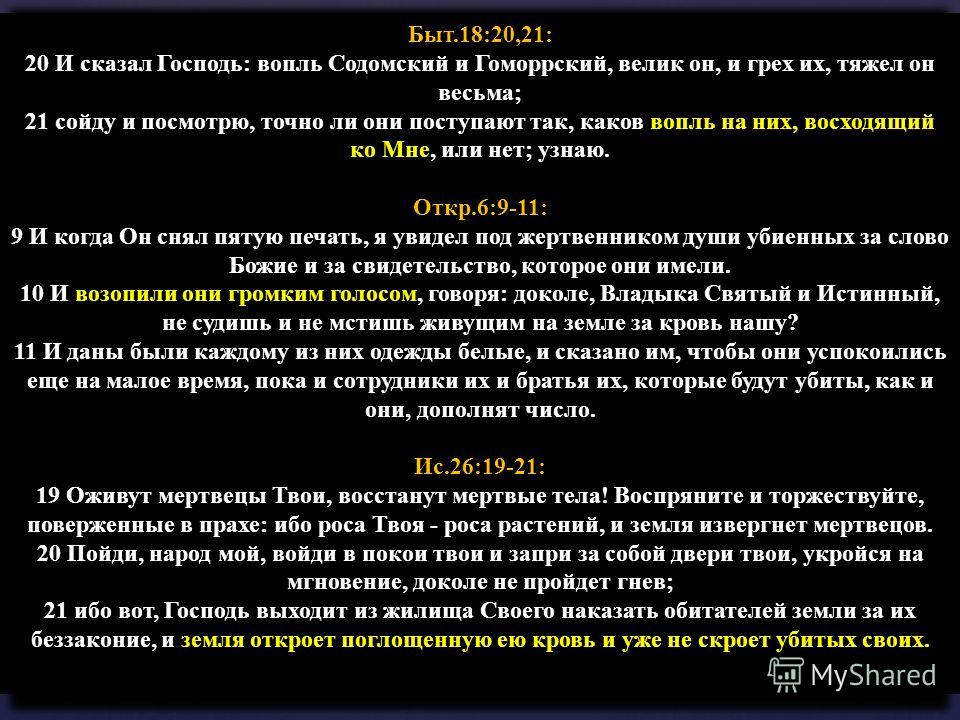

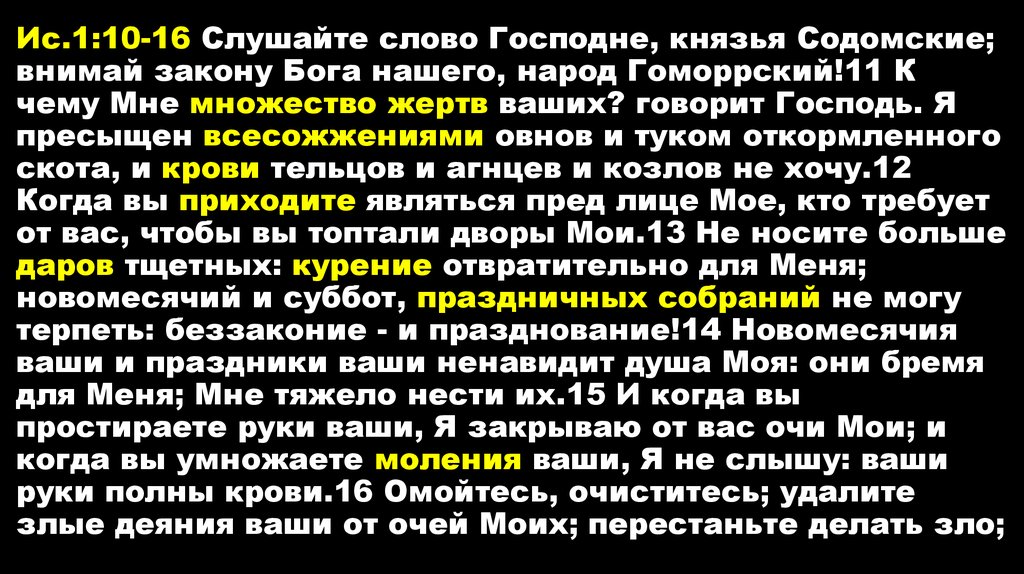

По преданию, Содом и Гоморра — два города, пострадавшие в незапамятные от гнева Господня. Господь якобы прогневался на эти города, извергнув с неба огненный дождь, и по отдельным намекам, кара эта была следствием распространенности гомосексуализма, то есть нарушения божественной заповеди «плодитесь и размножайтесь».

Содо?м (ивр. ?????, Sadom — букв. «горящий»; греч. ??????) и Гомо?рра (ивр.??????, Amora — букв. «погружение, потопление»; греч. ???????) входили в Содомское пятиградие (Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор) и находились, согласно Ветхому Завету, в районе Мертвого моря, однако точное место сейчас неизвестно. Историческая достоверность самого существования этих городов подвергается сомнению, так как они упомянуты лишь в библейских источниках и неизвестны археологии. Упоминание о Содоме встречается в сочинении Страбона «География».

Историческая достоверность самого существования этих городов подвергается сомнению, так как они упомянуты лишь в библейских источниках и неизвестны археологии. Упоминание о Содоме встречается в сочинении Страбона «География».

Название Содома, от которого также произошло понятие «содомия», стало нарицательным для обозначения девиантного сексуального поведения и «аморальных» сексуальных практик.

Впервые Содом и Гоморра упоминаются в Библии как юго-восточная оконечность Ханаана к востоку от Газы (Быт. 10:19). В земле Содомской поселился племянник Авраама Лот, причем Содомская земля обозначена как восточный берег реки Иордан, напротив Хеврона (Быт. 10:11–12). Содом населяли хананеи (еврейское названия филистимлян) — народ индоевропейской языковой семьи. Царем Содома был Бер (Бера). Библия описывает Содомскую землю как коалицию укрепленных городов-государств, во главе которых стояли цари. Основным занятием местного населения было земледелие (в том числе виноделие).

Согласно Библии, во времена Авраама Содом был цветущим и богатым городом, но, поскольку жители «были злы и весьма грешны» (Быт. 13:13), то «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт. 19:24–25). В Библии также говорится, что вместе с Содомом и Гоморрой около 3900 лет назад были уничтожены Адма и Севоим. В наши дни на предполагаемом месте этих городов пока никаких следов не найдено.

13:13), то «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт. 19:24–25). В Библии также говорится, что вместе с Содомом и Гоморрой около 3900 лет назад были уничтожены Адма и Севоим. В наши дни на предполагаемом месте этих городов пока никаких следов не найдено.

В Библии говорится, что накануне разрушения городов Авраам принимал Господа, который явился ему в виде трех мужей у дубравы Мамре. Узнав о готовящемся наказании, Авраам просил Господа пощадить города ради праведников, которые там могли находиться, и получил обещание, что города эти будут помилованы, если в них найдутся хотя бы десять праведников (Быт. 18:23–33). Далее произошло следующее:

И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели.

Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели.

Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал [им]: братья мои, не делайте зла; вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего.

Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь [дома] заперли; а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит (Быт. 19:1–14).

И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит (Быт. 19:1–14).

Далее Библия повествует о том, что ангелы указали Лоту и его семье спасаться на гору, однако Лот возразил им и предложил бежать в небольшой город Сигор, расположенный ближе горы. Бог согласился на предложение Лота и обещал не уничтожать этот город «в угодность» ему (Быт. 19:15–23). Сразу после бегства Лота с семьей с небес полились огонь и сера, и все было сожжено. Бог сказал им не оглядываться на то, что происходит с городами, но жена Лота ослушалась запрета, оглянулась и превратилась в соляной столб (Быт. 19:24–26).

Однако Лот боялся жить в Сигоре, поэтому покинул город и стал жить в пещере вместе со своими дочерьми. Дочери, оставшиеся без мужей, решили напоить своего отца и совокупиться с ним, чтобы родить от него потомков и восстановить свое племя. Сначала так поступила старшая, на следующий день — младшая; обе забеременели от своего отца. Старшая родила Моава, предка моавитян, а младшая — Бен-Амми, предка аммонитян (Быт. 19:30–38).

Старшая родила Моава, предка моавитян, а младшая — Бен-Амми, предка аммонитян (Быт. 19:30–38).

Данные по сочинениям Страбона: «В пользу того, что эта земля насыщена огнем, приводят много других доказательств. Так, около Моасад показывают обрывистые обожженные скалы и во многих местах расселины и подобную пеплу почву: из гладких скал каплями струится смола, и кипящие потоки издали распространяют зловоние; там и сям попадаются разрушенные жилища. Поэтому приходится верить весьма распространенным среди местных жителей преданиям о том, что некогда здесь было 13 населенных городов, из которых главный город — Содом — имел около 60 стадий в окружности. От землетрясений, извержений огня и горячих асфальтовых и сернистых вод озеро внезапно вышло из берегов, и огонь охватил скалы; что же касается городов, то одни были поглощены землей, а другие покинули жители, еще имевшие возможность бежать. По словам Эратосфена, который утверждает противное, территория эта некогда была озером и большая ее часть обнажилась, поднявшись над водой вследствие извержений, как это имело место и в Фессалии» (Книга XVI, Глава II).

Одним словом, как это было и почему, вопрос второй. Первый — отчего эта история попала в Библию и что за урок она в себе несет. Противники гомосексуализма говорят — стоит повести себя так, как содомцы, и кара Господня неминуема. Конечно же, это не так: никакой серный дождь не проливается сегодня над европейскими городами, легализующими содомитов. Однако какое-то значимое нарушение все-таки происходит…

В чем оно? В идеале содомском.

Этот идеал — эгоизм.

Столкновение полов, всякое общение их болезненно для души, берущей на себя этот нелегкий труд. Постоянный компромисс, жертва ради будущего, ради детей — идеал противоположный. Наш.

Содом, по сути, предвосхитил своим упадком многие тщеславные теории о том, что «жизнь одна, и прожить ее надо в свое удовольствие». Павка Корчагин из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» боялся совершенно другого: стыда за то, что жизнь прожита для себя. Эгоист, обожествляя себя, приравнивая не к Создателю, может быть, в которого вряд ли верит, есть нарцисс, смотрящийся на себя в воду и бесплотно влюбляющийся в себя.

Гермафродитизм есть целая идеология. Из самодостаточности одного выводится целый пласт эгоистических, себялюбивых философий, от психологии творчества до сугубо прикладных теорий о плодотворности одиночества.

Однако литературоведение XX века, прошедшее искус «чистого искусства», сделало вывод о том, что лишь повествование о людях, о трагических событиях, потрясших множество судеб, делает художника настоящим, и к этому идеалу — эпопеи, вселенской молитвы за всех убиенных и замученных — тянется великое реалистическое искусство. Огромные события, в том числе борьба содомского и человеческого идеалов, если остаются за пределами художественного видения и осмысления, то обречены остаться келейным воздыханием по себе. Этого искусству всегда было мало.

Что ж касается Древней Греции и Рима, источников так много, что в данную книжку они не поместятся. Да и к чему? Эти общества, существовавшие несколько веков в довольстве и блаженстве (юг вообще способствует процветанию), исчезли.

Но то, что мы называем «развратом» и «растлением», есть термины, с разных сторон характеризующие распущенность не только гомосексуальную, но и гетеросексуальную, если она далеко отклоняется от социальных норм в их среднем значении.

Содомия есть вирус нравственный. Он заражает целые сообщества и особенно убийственно действует на молодых. Невоздержанность в половых отношениях ведет подростка к пропасти именно тогда, когда его выбор может быть определен помимо его желаний и склонностей. Стоит хоть раз — по внутреннему ли побуждению, по уговору ли — преступить одну физиологическую и цивилизационную норму, как по цепной реакции начинают рушиться и другие. И уже не кажутся уродливыми прочие девиации, связанные с самыми постыдными сторонами человеческой натуры. Древнейшие общества не просто преследовали тех, кто по разным причинам практиковал тот или иной вид отклонений — их вожди старались исправить природные склонности, пока ими не соблазнились и другие.

Не все ли равно? Какое дело до того, что вершится в душе человеческой, — обществу и государству?

Нет, не все равно.

Нравственность не просто закон, а структурообразующая величина. Допусти мы браки между гомосексуалами-«содомитами», и культура наша невосполнимым образом изменится.

Загляните в журналы, гордо именующие себя «альтернативными», «клубными», «ночными», и вы с первых же страниц ощутите атмосферу ложной «избранности», надменности и зашкаливающего цинизма гомосексуальной культуры.

Она не отдельна от культуры общей, материнской, но так же, как сатанизм, строит себя на противостоянии христианству. Этот бунт видится еще подростковым: так же явно, как в пубертации, выделяются черты тоталитарные, абсолютистские. «Кто не с нами, тот против нас» — подобные «большевистские» максимы на поверхности. Гомосексуалы нетерпимы, хотя призывают к терпимости.

Увы, они не выдерживают и малейшего намека на инакомыслие. Робкий скепсис, отнесенный к их притязаниям, рождает чудовищную, без преувеличения, жажду даже не обратить в свою веру (а это педерастофилия — именно что суррогат новой религии, не меньше), но любой ценой растоптать или… объявить «латентным гомосексуалистом», боящимся теневых сторон своей сущности и от этого страха преувеличенно страстно протестующим против разгула однополой любви.

Что ж, казуистические приемы человечеству не в новинку.

Пока ни одно из серьезных исследований не подтвердило ни социальной, ни физиологической безопасности гомосексуализма, а уж опасности для души и подавно.

Новая религия «просвещенного» человечества, то есть элит западных стран, направлена на истребление здоровых начал семейственности: пропаганда нетрадиционных отношений прямо связана с нуждами глобальной экономики, боящейся перенаселения, и хлопот, связанных с прокормлением невиданных масс людей. Отсюда вполне осознанное и согласное стремление богатейших людей мира остановить рождаемость и обратить ее вспять. Инвестиции в развитие альтернативных культур представляют сегодня довольно значительные суммы. Эти потоки скрыты от глаз общественности, однако само количество программ поддержки меньшинств говорит о многом.

От России «развитый» мир требует признания однополости как равноправного явления довольно безапелляционно и ультимативно. Приказы отменить дискриминационные, по мнению Запада, законы о запрете пропаганды гомосексуализма среди молодежи испускаются тамошними правителями и сообществами с невиданной частотой. Наша страна находится под постоянным давлением со стороны Европы и США, и давление это будет продолжаться до тех пор, пока мы не сдадимся. А мы вряд ли сдадимся, поскольку не чувствуем в признании прав меньшинств никакой особой правоты.

Наша страна находится под постоянным давлением со стороны Европы и США, и давление это будет продолжаться до тех пор, пока мы не сдадимся. А мы вряд ли сдадимся, поскольку не чувствуем в признании прав меньшинств никакой особой правоты.

Более того — развитие этой темы не есть, мягко говоря, признак стратегической мудрости.

Еще недавно в русском языке бытовали устойчивые выражения «собачья свадьба» и «птичий грех», связанные с промискуитетом. Как альянс одной самки и кучи самцов, так и инцест (интимные отношения между близкими родственниками) в культуре осмеивались и презирались, считались выходящими за грань нормальных. Так это и сегодня, если не считать недавних попыток цивилизованной Европы узаконить эти виды отклонений.

С этой точки зрения можно считать, что вплотную к нашим границам подступает не просто какая-то отвлеченная «пропаганда гомосексуализма», но меняется вектор европейской цивилизации: во имя блага человека легализуется то, что веками находилось в самых темных тайниках человеческого общежития. Православные, да и не только православные, священники оценивают этот вектор со своих позиций довольно точно: Европу охватывает язычество. То есть мужеложство и лесбиянство, строжайше преследуемое и во времена Великой Инквизиции и гораздо позже, требуют себе тех же самых гражданских прав, что и у «добрых граждан». На каком основании? На предельно простом и человечески понятном: любви. Если мы любим друг друга, признайте нас супругами. Мера общественного признания таких браков чрезвычайно широка и в самой Европе: кое-где успели признать эти браки, в том числе сделать их чуть ли не церковными, но уже нарастает ответная волна протестов, и вот уже законность этих браков поставлена под большие сомнения. Австралия отменяет их, а Индия считает, что за них надо карать.

Православные, да и не только православные, священники оценивают этот вектор со своих позиций довольно точно: Европу охватывает язычество. То есть мужеложство и лесбиянство, строжайше преследуемое и во времена Великой Инквизиции и гораздо позже, требуют себе тех же самых гражданских прав, что и у «добрых граждан». На каком основании? На предельно простом и человечески понятном: любви. Если мы любим друг друга, признайте нас супругами. Мера общественного признания таких браков чрезвычайно широка и в самой Европе: кое-где успели признать эти браки, в том числе сделать их чуть ли не церковными, но уже нарастает ответная волна протестов, и вот уже законность этих браков поставлена под большие сомнения. Австралия отменяет их, а Индия считает, что за них надо карать.

В России пока отношение к гомосексуальным бракам однозначно отрицательное, хотя нет-нет да промелькнет в печати одобрение высших сановников: не сейчас, так завтра или послезавтра. Дерзайте, дескать. Когда-нибудь, когда общество наше архаическое окончательно дозреет до содомской истины, когда все станет позволено, мы договоримся, а пока терпите.

Дело в том, что Россия до сих пор ощущает себя раздробленной, вроде феодальной Германии. Раздробленной — и зависимой от Европы, тащащейся по проторенному пути за великими ценностями, непостижными еще вчера тоталитарному уму ее. Россия еще не осознала себя отдельной цивилизацией настолько, чтобы признавать свои представления о жизни если не единственно верными, то хотя бы выстраданными столетиями борьбы за существование в отнюдь не благостной, но предельно агрессивной среде.

На нас непрерывно давили (и давят) со всех четырех сторон света. Сегодня — даже из-за океана. Можно ли, выстояв после стольких лет, кровавых побоищ, относиться к себе так стыдливо и неуверенно, как мы к себе относимся? Оказывается, можно. Превалирующая индивидуально-национальная психология Руси может быть отождествлена по типу с «рефлектирующим земледельцем». Беспрестанные перемены погоды, нестабильность климата, а значит, и барышей вошли в нашу плоть и кровь, сделали нас такими мечтательными по отношению к труду и его плодам, как никого из окрестных народов. Мы не то чтобы презираем труд, но — мы не делаем из него фетиша, поскольку не всякий труд ведет к однозначному обогащению. Это и есть основа национального скепсиса, с которым мы и вошли мало-помалу в мировую историю.

Мы не то чтобы презираем труд, но — мы не делаем из него фетиша, поскольку не всякий труд ведет к однозначному обогащению. Это и есть основа национального скепсиса, с которым мы и вошли мало-помалу в мировую историю.

Отсюда с этой точки зрения немного яснее и отношение русских людей к разнообразным социальным и техническим новшествам: оно, мягко говоря, ровное — иными словами, толерантное. Мы действительно терпимы к разным видам человеческой активности, но мало изумляемся ими.

В безбрежной мечтательности своей посреди разоренной нами и предыдущими поколениями земли, невеликие и малые, если считать от размеров суши, отданной нам в разорение, мы любим величие и все его производные.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Идеал

Идеал

– образец, совершенство в чем-либо, высшая цель, определяющая стремления и поведение отдельного человека, группы, класса. В отличие от моральных норм, которые определяют поведение людей в повседневных жизненных ситуациях, идеал указывает на конечную цель

В отличие от моральных норм, которые определяют поведение людей в повседневных жизненных ситуациях, идеал указывает на конечную цель

ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ Я-ИДЕАЛ И ИСТЕРИЯ

ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ Я-ИДЕАЛ И ИСТЕРИЯ

Я-идеал, отвергающий все естественно человеческое и обесценивающий природные потребности, требующий сверхчеловеческой оригинальности, при его последовательном осуществлении может обусловливать шизофрению. Осуществление такого

5. Идеал психоаналитического метода

5. Идеал психоаналитического метода

5.1. Желание и сопротивление

Анализанды готовы сотрудничать с психоаналитиком в рабочем альянсе для выявления причин своих психических страданий. У них есть добровольное желание делать это. Поэтому они стараются исследовать причины

Как формируется идеал

Как формируется идеал

Идеал любимого героя формируется у каждого из нас. Иногда это происходит незаметно для нас самих, но обязательно под влиянием нашего окружения. Идеалом могут быть родители, товарищи, знакомые, герои фильмов, книг, радиопередач, рассказов и т. д.Не

Иногда это происходит незаметно для нас самих, но обязательно под влиянием нашего окружения. Идеалом могут быть родители, товарищи, знакомые, герои фильмов, книг, радиопередач, рассказов и т. д.Не

Идеал или долг?

Идеал или долг?

Ответ — и то и другое. Обычно человек считает, что имеет целостную «Я-концепцию», он логически и последовательно оценивает себя и все то, что он о себе знает. Но на самом деле мы создаем не одну, а три «Я-концепции», которые помогают управлять нашими решениями

III «Я» И «СВЕРХ — Я». («ИДЕАЛ Я»)

III

«Я» И «СВЕРХ — Я». («ИДЕАЛ Я»)

Если бы «Я» было только частью «Оно», модифицированным влиянием системы восприятий — представителем реального внешнего мира в психике, то мы имели бы дело с простым положением вещей. Добавляется, однако, еще нечто другое.Мотивы, побудившие

III «Я» И «СВЕРХ-Я».

(«ИДЕАЛ Я»)

(«ИДЕАЛ Я»)

III

«Я» И «СВЕРХ-Я». («ИДЕАЛ Я»)

Если бы «Я» было только частью «Оно», модифицированным влиянием системы восприятий – представителем реального внешнего мира в психике, то мы имели бы дело с простым положением вещей. Добавляется, однако, еще нечто другое.Мотивы, побудившие

Идеал

Идеал

Идеал – это некий эталонный образец. Конечно, у каждого идеал свой, индивидуальный, но и на его формирование накладывает отпечаток опыт предков и стандарты, навязываемые обществом. Индивидуальный идеал мы назовем «картой любви», и здесь рассматривать не

III. Я и Сверх-Я (Я-идеал)

III. Я и Сверх-Я (Я-идеал)

Если бы Я было только частью Оно, изменившейся под влиянием системы восприятия, то есть представителем реального внешнего мира в психике, то все было бы просто. Но здесь добавляется нечто иное.Мотивы, побудившие нас предположить наличие в Я еще

Но здесь добавляется нечто иное.Мотивы, побудившие нас предположить наличие в Я еще

49. Соблазнительный идеал

49. Соблазнительный идеал

В 1933 году Дзюнъитиро Танидзаки написал эссе, в котором сравнивал эстетические представления Японии и Запада. Там есть следующие строки:Хорошо это или плохо, но мы любим вещи, которые несут на себе следы копоти, сажи и непогоды. Мы любим также те

Разрушительный идеал

Разрушительный идеал

Вред, причиняемый идеализацией, бывает весьма существенным – от невозможности завести отношения до проблем в сексе и разрушенных браков.• Провоцирует стресс.• Вредит самооценке.• Ухудшает эмоциональное излечение.• Снижает вероятность

Дайте мне идеал

Дайте мне идеал

Идеальный мужчина должен знать только два слова: «люблю» и «куплю».

В школе мы проходим идеальные понятия: «Точка, несжимаемая жидкость, абсолютно черное тело…»Эти идеальные понятия позволяют упростить изложение за счет того, что мы убираем не нужные в

III. Я и сверх-Я (Я-идеал)

III. Я и сверх-Я (Я-идеал)

Если бы Я было только частью Оно, определяемой влиянием системы восприятия, только представителем реального внешнего мира в душевной области, все было бы просто. Однако сюда присоединяется еще нечто.В других местах уже были разъяснены мотивы,

Идеал?

Идеал?

Рассматривая функции семьи, призванные удовлетворять основные потребности человека, мы очень часто не замечаем одну из наиболее фундаментальных: семья — это то место, где мы учимся быть несовершенными существами, живущими в несовершенном мире, и справляться с

Нужен ли им идеал?

Нужен ли им идеал?

Какое немодное нынче слово – идеал. Но за ним стоит что-то неизменное, что-то стабильное, фиксированное. Хочу поделиться недавним опытом.Мы были в лагере на море с шумной компанией детей всех возрастов – от 7 до 16. Детей много, вожатых тоже немало. И лагерь

Но за ним стоит что-то неизменное, что-то стабильное, фиксированное. Хочу поделиться недавним опытом.Мы были в лагере на море с шумной компанией детей всех возрастов – от 7 до 16. Детей много, вожатых тоже немало. И лагерь

Красота:этический и эстетический идеал в философии Ф. М. Достоевского Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

УДК 1(091):7.01

С. А. Шакин КРАСОТА:

ЭТИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ В ФИЛОСОФИИ Ф М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье рассматривается проблема красоты как эстетического идеала в философии Федора Михайловича Достоевского. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что красота всегда была одной из важнейших эстетических категорий, а эстетика как раздел философии в каждом своем моменте развития исходит из наследия прошлых эпох, поскольку многие эстетические, как и этические, ценности со временем не устаревают.

In the article considered problem of beauty as an aesthetics ideal of philosophy Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Actuality of the problem caused by the fact that beauty has been one of the most important aesthetic categories and aesthetics is based from the legacy of past ages in every moment of its development, because aesthetical and ethical values don’t become obsolete eventually.

Actuality of the problem caused by the fact that beauty has been one of the most important aesthetic categories and aesthetics is based from the legacy of past ages in every moment of its development, because aesthetical and ethical values don’t become obsolete eventually.

Ключевые слова: эстетика Достоевского, этика, красота, идеал, действительность.

Keywords: aesthetics Dostoevsky, ethic, beauty, ideal, reality.

Достоевский — великий русский писатель -оставил не только огромное литературное, но и философское, в частности эстетическое, наследие. Обилие и глубина идей у Достоевского поразительны, а его творчество оказало огромное влияние на философию и художественную литературу абсурдистов и экзистенциалистов. Вопрос красоты для Достоевского был главным вопросом всей его жизни и творчества. Практически в каждом его романе встаёт вопрос об идеале, так как красота для писателя и есть идеал.

Свою философскую позицию он выражал не только и не столько в своих публицистических работах, но и в художественных произведениях. Стоит отметить, что в уста своих героев он вкладывал не только собственные идеи, но и, зачастую, идеи прямо противоположные, так как не признавал наличие какой-либо конечной истины. Особый интерес представляют мысли Достоевского относительно красоты как эстетического и этического идеала.

Стоит отметить, что в уста своих героев он вкладывал не только собственные идеи, но и, зачастую, идеи прямо противоположные, так как не признавал наличие какой-либо конечной истины. Особый интерес представляют мысли Достоевского относительно красоты как эстетического и этического идеала.

Эстетическое учение Фёдора Михайловича Достоевского неразрывно связано со всеми его философскими воззрениями, более того, можно сказать, что эстетика лежит в основе всей его философии, что будет показано ниже. Для начала следует вспомнить, что в XIX в. в российском обществе произошел раскол на два противопо-

© Шакин С. А., 2013

ложных лагеря — славянофилов и западников. Никто в мыслящей части общества не мог обойти данный спор стороной. Сам Достоевский относил себя к славянофилам. Однако в некоторых своих воззрениях он расходился с ними, в частности в эстетике. Для Достоевского чрезвычайно важна личность. Одной из важнейших задач искусства он называл — утверждение личности. Согласиться с концепцией славянофилов, принижавших роль личности и растворявших её в социуме, писатель не мог. И на этом расхождение Достоевского со славянофилами не заканчивается. Различие позиции Достоевского и славянофилов проявлялось и в отношении к народу. Писатель с огромным уважением относился к народу, который для него являлся хранителем идеалов. Народ для него — это носитель идей правды, добра и красоты. Это отразилось в идейно-образном мире писателя в виде непреходящей веры в духовную красоту народа. Именно эта мысль и оказала огромное влияние на всю его эстетическую концепцию.

И на этом расхождение Достоевского со славянофилами не заканчивается. Различие позиции Достоевского и славянофилов проявлялось и в отношении к народу. Писатель с огромным уважением относился к народу, который для него являлся хранителем идеалов. Народ для него — это носитель идей правды, добра и красоты. Это отразилось в идейно-образном мире писателя в виде непреходящей веры в духовную красоту народа. Именно эта мысль и оказала огромное влияние на всю его эстетическую концепцию.

Одной из самых главных трагедий в российской действительности для Достоевского был отрыв высшего общества от народа. Личность, отколовшаяся от народа, потерявшая свою почву, нравственно неустойчива. Народ и высшее общество, по мнению писателя, должны объединиться, а в основе этого единения должна лежать национальная почва. Отсюда и проистекало неприятие Достоевским идей космополитов, для которых понятие национальности было пережитком прошлого.

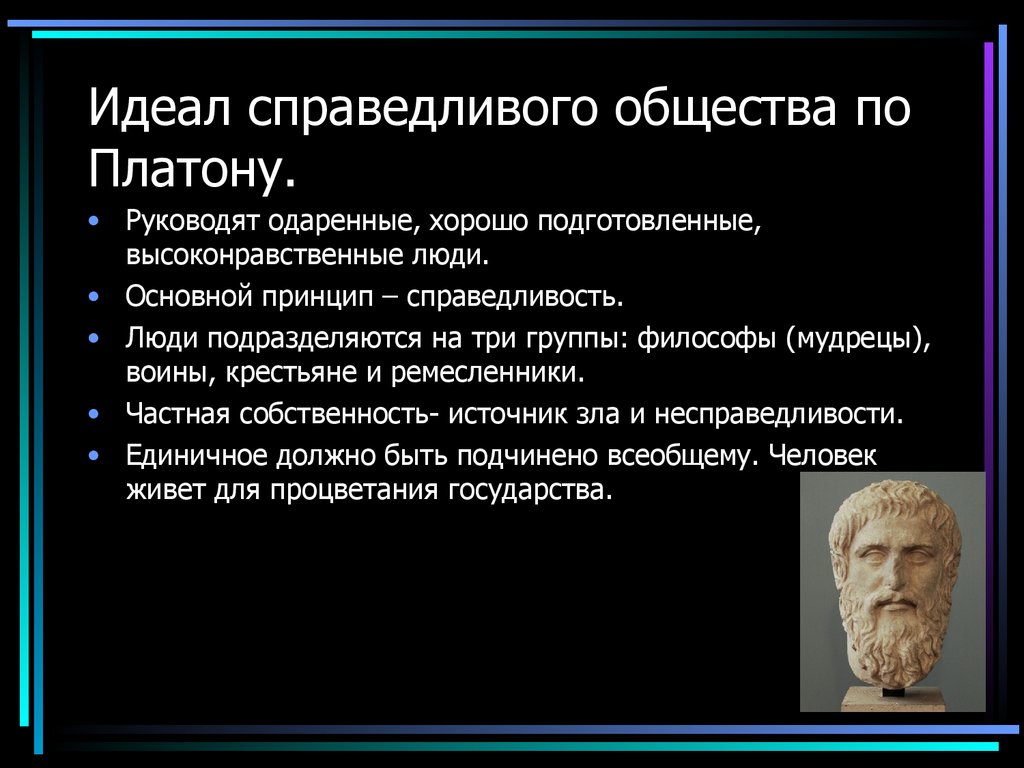

Высшее благо — гармоническое общество. Удаление человека от единения, от братства ведет к дисгармонии. Единство людей, соборность совпадает у Достоевского с красотой. Счастье человечества заключается в преодолении «противоречия между личным и общественным» [1]. Всеобщее братство, полная гармония личного и общего, такое устройство общества, при котором каждый был бы заинтересован в каждом, -соборность — является общественным идеалом для Достоевского. В своем творчестве Федор Михайлович проповедовал идеи соборности.

Единство людей, соборность совпадает у Достоевского с красотой. Счастье человечества заключается в преодолении «противоречия между личным и общественным» [1]. Всеобщее братство, полная гармония личного и общего, такое устройство общества, при котором каждый был бы заинтересован в каждом, -соборность — является общественным идеалом для Достоевского. В своем творчестве Федор Михайлович проповедовал идеи соборности.

Как писатель Достоевский был представителем реализма. Он полагал, что в творчестве на первое место должна выходить действительность. Цель писателя-реалиста — отобразить действительность без всяких приукрашиваний, показать жизнь обычного человека. Реализм как направление в искусстве противостоит романтизму, в котором художник признается единственным источником творчества. Романтики стремятся уйти в мир идеальных представлений, утопических мечтаний о совершенстве высшей, духовной реальности, вечности и абсолютной красоты, недоступной рациональному мышлению. В своих

эстетических воззрениях Достоевский очень близок к Шеллингу, который, хоть и был близок к романтикам, отрицал не саму действительность, а неизменный всемирный порядок вещей.

Действительность, по мнению Достоевского, гораздо больше, интереснее и разнообразнее, чем фантазия. Действительность для Достоевского -единственная основа искусства, основа, которая является неисчерпаемой, основа, превосходящая фантазию даже самого гениального художника. Окружающая нас реальность настолько огромна и разнообразна, что никакая ограниченная человеческая фантазия просто не может вырваться за её пределы. Реализм обладает бесконечными возможностями, когда фантазия ограничена самим человеком. Для Достоевского действительность -это многообразие явлений общественной жизни. По мнению Федора Михайловича, чем реальнее будет изображена действительность в художественном произведении, тем менее правдоподобной она будет казаться читателю. Описание должно тяготеть к общим определениям, а не к индивидуализациям. Действительность развивается бесчеловечно, если бы дело обстояло не так, то исследовать её не было бы никакой нужды.

Талант художника необходим, чтобы воссоздавать события и факты окружающей нас реальности, а также находить и выделять эти факты в зависимости от их значимости. Задача художника в процессе творчества, по мнению Достоевского, заключается в том, чтобы не уйти в одну из двух крайностей: излишняя простота или трагическая безысходная прямолинейность.

Задача художника в процессе творчества, по мнению Достоевского, заключается в том, чтобы не уйти в одну из двух крайностей: излишняя простота или трагическая безысходная прямолинейность.

Художник, воспроизводящий действительность, создает текст, чей смысл неисчерпаем не только для самого автора, но и для последующих его интерпретаторов. Великое произведение не теряет своей значимости и через много веков, когда фактически открывается и понимается по-новому.

Восприятие художника должно быть таким же, как и восприятие ученого, то есть оно должно быть конкретно в противоположность обыденному абстрактному восприятию. Творческая цель художника — отразить «современную минуту» общественной жизни во всей ее полноте, не утаивая и не укрывая ничего, даже если это болезненно и неприятно. «Правда выше вашей боли» [2], — писал Достоевский.

Однако Достоевский не защищает страдание, что, зачастую, ему приписывается. Напротив, он считает страдание противоестественным, но в то же время страдание как искупление вины за преступление исполняет важную нравственную функцию. Здесь заключено различие Достоевского с Ницше, для которого страдание было тем, что уничтожает волю сверхчеловека. Для Достоевского так называемая «натуральная школа» — не только направление в искусстве,

Здесь заключено различие Достоевского с Ницше, для которого страдание было тем, что уничтожает волю сверхчеловека. Для Достоевского так называемая «натуральная школа» — не только направление в искусстве,

но и мировоззрение, мировоззрение гуманистическое.

Сколь бы ни были мрачны и трагичны сюжеты произведений Достоевского, они всё же полны веры в возможность существования идеального утопического общества, построенного на идеях братства, единства людей. Фактически можно утверждать, что в этом вопросе он соглашался с Белинским, который называл идеалом возможность какого-либо явления, «угаданную умом и воспроизведенную фантазией» [3].

Обычно в своих произведениях Достоевский пренебрегал описанием пейзажа, тем интереснее те случаи, когда он все же уделял внимание пейзажу. Н. В. Кашина в своей работе «Эстетика Достоевского» объясняла подобное следующим образом: «В мире разъединения человек устремлен внутрь себя, но не видит другого, не видит природы; лишь в обществе, где человек откажется от своего я, ему откроется и красота другого человека, и красота природы» [4]. Отсюда проистекают критерии добра и зла у Достоевского. Зло, по Достоевскому, можно определить как несоответствие того, что есть, с тем, что должно быть. В свою очередь, добро — это существование идеала внутри человеческого сознания.

Отсюда проистекают критерии добра и зла у Достоевского. Зло, по Достоевскому, можно определить как несоответствие того, что есть, с тем, что должно быть. В свою очередь, добро — это существование идеала внутри человеческого сознания.

Достоевский придавал решающее значение идеалам и, в первую очередь, идеалам красоты как двигателю человеческого прогресса. Эстетический идеал — важнейшая часть всей философии Достоевского. «Без идеала… ничего не будет» (т. 12, с. 85). Ему приписывают давно ставшую крылатой фразу «Красота спасет мир». Данное высказывание не следует понимать слишком буквально. Здесь подразумевается не некая внешняя красота, а красота как эстетический и этический идеал. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» вкладывает в уста главного персонажа Мити Карамазова слова, следующим образом характеризующие красоту: «…Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» (т. 9, с. 123). Соблюдение грани между добром и злом и является тем, что определяет силу красоты — созидающую или разрушающую. Впрочем, приведённое свидетельство вовсе не говорит о некой двойственности красоты, так как настоящая истинная красота всегда обращена к свету. Красота — это сумма нравственных качеств. Зло никогда не должно оправдываться. Зло есть зло. Когда все люди придут к мысли о том, что зло является отклонением от нормы, что оно неправильно, тогда люди будут жить, руководствуясь добром. Зло исчезнет, а люди будут прекрасны и счастливы, «не потеряв способности жить на земле».

Впрочем, приведённое свидетельство вовсе не говорит о некой двойственности красоты, так как настоящая истинная красота всегда обращена к свету. Красота — это сумма нравственных качеств. Зло никогда не должно оправдываться. Зло есть зло. Когда все люди придут к мысли о том, что зло является отклонением от нормы, что оно неправильно, тогда люди будут жить, руководствуясь добром. Зло исчезнет, а люди будут прекрасны и счастливы, «не потеряв способности жить на земле».

Рассуждения персонажа романа наполнены глубоким смыслом: «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопреде-

лимая, а определить нельзя потому, что бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит. Слушай, теперь к самому делу….» (т. 9, с. 123).

Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит. Слушай, теперь к самому делу….» (т. 9, с. 123).

Более того, по сути в этом «манифесте» от лица главного героя Достоевский предлагает человечеству дихотомический выбор — между добром и злом, — третьего пути не дано. Человек, избравший идеал содомский, «купившись» на внешнюю её сторону, поддавшись искушению, соблазну, обращается к дьяволу, причём делает это совершенно сознательно. Стремящийся же к свету, к добру, к истине, к божественному преображению изначально ориентируется на красоту одухотворённую — наполненную божественным, созидательным смыслом..jpg) Может показаться, что в данном фрагменте автор говорит о существовании двух видов красоты — «красоты Мадонны» и «красоты Содома». Так говорить будет не совсем корректно, Достоевского сложно упрекнуть в дуализме, так как для него существует только один вид красоты — «красота Мадонны». Так же как две правды — не есть правда, так и из двух видов красоты лишь одна является настоящей. Для Достоевского нет никакой «красоты Содома». «Красота Содома» — это неистинная красота, она лишь соблазн, лишь внешняя оболочка. В каждом произведении Достоевского происходит борьба между «красотой Мадонны» и «красотой Содома». И в каждом своем романе он верил в конечную победу «Мадонны» над «Содомом».

Может показаться, что в данном фрагменте автор говорит о существовании двух видов красоты — «красоты Мадонны» и «красоты Содома». Так говорить будет не совсем корректно, Достоевского сложно упрекнуть в дуализме, так как для него существует только один вид красоты — «красота Мадонны». Так же как две правды — не есть правда, так и из двух видов красоты лишь одна является настоящей. Для Достоевского нет никакой «красоты Содома». «Красота Содома» — это неистинная красота, она лишь соблазн, лишь внешняя оболочка. В каждом произведении Достоевского происходит борьба между «красотой Мадонны» и «красотой Содома». И в каждом своем романе он верил в конечную победу «Мадонны» над «Содомом».

Одной из главных проблем буржуазного общества с точки зрения Достоевского являлось то, что старые идеалы, возникшие еще в античности, не совпадают с реальным современным миром, а новых нет. К тому же само общество видит себя идеальным.

Красоту «благообразия» он показывает через образы самых обычных, простых людей из народа.

Достоевский занимается поисками образа того самого человека, который воплотил бы его идеал единения «оторвавшегося общества русского и с душою и силой народной» [5]. Иисус Христос -идеал для Достоевского. Ни одно действие Иисуса не может быть названо некрасивым, или злым, или ложным. Он есть абсолютное воплощение красоты. Таковым, например, в творчестве Достоевского был князь Мышкин. Мышкин — идеал прекрасного человека. Мышкин этакий Иисус Христос в современном Достоевскому обществе. Мышкин всегда верен себе, и ничто не способно заставить его отказаться от идеалов добра.

Сильный человек, который в своих действиях, в своих решениях исходит из собственных убеждений, пусть даже вопреки законам и морали, для Достоевского стоит гораздо выше того, кто подчиняется закону лишь из страха. И ведь действительно: чего стоит закон, чего стоит мораль, основанная на страхе?

Бесчеловечная действительность пожирает и убивает добрых людей, однако, несмотря на то что Достоевский, верный своему реализму, фактически соглашается с мыслью — «вооруженные пророки всегда побеждали, а безоружные гибли» [6], — высказанной еще Макиавелли, он все же сохраняет и передает читателю надежду на выживание прекрасного и более того, он утверждает конечное торжество прекрасного в мире.

Эстетическое чувство прекрасного есть, по Достоевскому, органическое свойство человеческой природы, органически необходимая принадлежность человека. «Потребность красоты и творчества, воплощающего её, — неразлучна с человеком, и без неё человек, может быть, не захотел бы жить на свете» (т. 11, с. 76). Чувство красоты — подлинно человеческое чувство, отличающее человека от животного. У многих русских литераторов понятие «звериное» фигурирует в качестве чёткого обозначения всего того, что должно быть отринуто человеком: жестокости, уродства, агрессии, в общем, всего того, что не соответствует христианским представлениям о человеке благодетельном, любящем ближнего своего и созидающем на благо мира.

Следует отметить, что идеи Достоевского относительно трактовки красоты пересекаются с идеями И. Канта, который определил прекрасное как символ морального добра [7]. Нельзя, однако же, не упомянуть в этом свете и о расхождении Достоевского с Кантом:

1. Идеал, о котором говорит Достоевский, вполне достижим, как говорилось выше, в то время как Кант отрицает не только возможность достижения этого идеала, но и возможность его

представить, в силу ограниченных возможностей человека.

2. Кант, фактически, довольствуется «доброй волей», а Достоевский говорит об активном действии по реализации этой самой «доброй воли».

Прекрасное у Достоевского зачастую тождественно искусству. Сущность красоты-искусства заключена в гармонии. Достоевский разграничивал понятия красоты в жизни и красоты в искусстве. Красота искусства — это идеал, избавляющий человека от гнетущего чувства безысходности, это идеал, дарующий мысль о достижимости гармонии. Красота необходима человеку тем более, чем менее гармоничен мир, его окружающий.

Художник гармонизирует раздробленные впечатления действительности, вносит порядок в хаос жизни. Это творчество воплощает красоту, без которой «человек, может быть, не захотел бы жить на свете. Человек жаждет её, находит и принимает красоту без всяких усилий, а так, потому только, что она красота, и с благоговением преклоняется перед нею, не спрашивая, к чему она полезна и что можно на неё купить» (т. 11, с. 76).

«Гармония понималась писателем как разрешение противоречий, которые раздирали его мир, общество, человеческие души и составляли главное содержание его художественного творчества. Гармония, как писал Гегель, “состоит в совокупности существенных аспектов и разрешении и голого противоположения их друг другу, благодаря чему их со-принадлежность и внутренняя связь проявляются как их единство ”». [8]

Гармония, как писал Гегель, “состоит в совокупности существенных аспектов и разрешении и голого противоположения их друг другу, благодаря чему их со-принадлежность и внутренняя связь проявляются как их единство ”». [8]

Прекрасное — есть абсолютная гармония. Гармония же, в свою очередь, — это идеальное устройство общества. Гармония — это не только идеал, к которому надо стремиться. По мнению Достоевского, гармония уже есть в окружающем нас мире, просто человек разучился видеть её, видеть красоту в нём.

Развитие одной лишь материальной культуры со временем приведет человечество в тупик, потому необходимо вернуться к красоте как духовности.

«Искусство — есть такая же потребность для человека, как есть и пить» (т. 11, с. 76). В эстетике Шиллера, а в ней Достоевский находил много схожего со своими собственными идеями, искусство оценивается и с точки зрения его воздействия на человеческую личность. В задачу красоты должно входить возрождение нравственности в человеческом обществе. Искусство способно изменить человека и изменяет его. Оно создает эстетическое впечатление, которое способно проникнуть в самое сердце, в самую глубину человеческой души.

Искусство способно изменить человека и изменяет его. Оно создает эстетическое впечатление, которое способно проникнуть в самое сердце, в самую глубину человеческой души.

Источником общественно-политических изменений является нравственная эволюция челове-

ка, поэтому можно сказать, что для Достоевского искусство является двигателем прогресса. Но все же взгляды Достоевского на искусство были куда более широкими, и красота у него не ограничивалась одним лишь искусством. По мнению Достоевского, красота обладает созидательной силой лишь в том случае, если она служит добру. Следовательно, без идеи добра красота теряет свою животворящую силу, ибо в этом случае она утрачивает связь с божественным началом. Красота — это и есть добро.

Мысль о том, что этическое и эстетическое в конечном счете совпадают, была впоследствии развита Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Соловьёв писал: «Всякое зло может быть сведено к нарушению взаимной солидарности и равновесия частей и целого; и к тому же, в сущности, сводится всякая ложь и всякое безобразие. Когда частный или единичный элемент утверждает себя в своей особенности, стремясь исключить или подавить чужое бытие, когда частные и единичные элементы порознь или вместе хотят стать на место целого. — всё это: и исключительное самоутверждение (эгоизм), и анархический партикуляризм, и деспотическое объединение мы должны признать злом. И те же самые существенные признаки, которыми определяется зло в сфере нравственной и ложь в сфере умственной, они же определяют безобразие в сфере эстетической» [9].

Когда частный или единичный элемент утверждает себя в своей особенности, стремясь исключить или подавить чужое бытие, когда частные и единичные элементы порознь или вместе хотят стать на место целого. — всё это: и исключительное самоутверждение (эгоизм), и анархический партикуляризм, и деспотическое объединение мы должны признать злом. И те же самые существенные признаки, которыми определяется зло в сфере нравственной и ложь в сфере умственной, они же определяют безобразие в сфере эстетической» [9].

В эстетике Достоевского идеал — это некая высшая точка, в которой соединяются вместе эстетическая и этическая части. Именно это единство рождает истинно прекрасное. Красота просвечивает сквозь все противоречия, сквозь весь хаос и дисгармонию, как идеал, как перспектива, возможность и необходимость, как цель. Цель является смыслом всемирного исторического процесса. Искусство есть инструмент в руках художника, с помощью которого следует принести в мир идеалы добра, истины и красоты.

Примечания

1. Кашина Н. В. Эстетика Ф. Достоевского. М.: Высш. шк., 1989. С. 56.

Кашина Н. В. Эстетика Ф. Достоевского. М.: Высш. шк., 1989. С. 56.

2. Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 1988-1996. Т. 12. С. 17. Далее ссылки на это издание даны в тексте в круглых скобках с указанием тома и страниц.

3. Белинский В. Г. Собр. соч.: в 13 т. [Т. VIII]. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 89.

4. Кашина Н. В. Указ. соч. С. 144.

5. Литературное наследство. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 83.

6. МакиавеллиН. Государь. М.: «Планета», 1990. С. 11.

7. Кант И. Критика способности суждения. М.: «Искусство», 1994. (Сер. История эстетики в памятниках и документах).

8. Кашина Н. В. Указ. соч. С. 149.

9. Соловьёв В. С. Соч.: в 2 т. [Т. II]. М.: Мысль, 1988. С. 395.

Идеал Содома | Мелинда Селмис

«То, что кажется постыдным для ума, является чистой красотой для сердца. Есть ли красота в Содоме? Поверьте мне, для подавляющего большинства людей он находится в Содоме и больше нигде». — Достоевский, «Братья Карамазовы»

Дмитрий Карамазов в «Исповеди пылкого сердца в стихах» с большим чувством разглагольствует о двух идеалах красоты, преследующих сердце человека: идеале Содома и идеале Мадонна. Достоевский развил эту идею в одном из своих журналов, назвав идеал Содома «второй красотой» — красотой, которую грех имеет в глазах тех, кто соблазняется его совершить.

Достоевский развил эту идею в одном из своих журналов, назвав идеал Содома «второй красотой» — красотой, которую грех имеет в глазах тех, кто соблазняется его совершить.

Достоевского критиковали, конечно, те, кто считал, что его произведения слишком глубоко погружаются во тьму, не предлагая никаких «настоящих» решений проблемы человеческой греховности. Д. Х. Лоуренс писал, что «он подобен крысе, ползающей в ненависти, в тенях и, чтобы принадлежать свету, исповедуя любовь, всю любовь», а Фрейд сокрушался, что «Достоевский упустил шанс стать учитель и освободитель человечества; вместо этого он назначил себя тюремщиком». Такая критика типична для определенного критического направления, которое рассматривает литературу и искусство в целом как силу, способную изменить общественный порядок и переписать сердце человека. Это критическая поза, ведущая к своего рода пуританству, и она так же часто встречается среди атеистических реформаторов, как и среди христиан.

Это пуританство тех, кто думает, что искусство должно создавать только Идеал Мадонны — или Идеал Здравомыслия, Идеал Братства, Идеал Разума или любого другого Бога, которому поклоняется критик. Это тот же самый аргумент, который Фланнери О’Коннор так часто получала от благонамеренных людей, которые считали, что как католическая художница, она действительно должна писать хорошие, апологетические истории, которые напрямую учили бы людей истинам католической веры. . На самом деле это аргумент, который время от времени приходится слышать почти каждому автору, углубляющемуся в мрачные истины человеческого бытия. Почему искусство не может быть красивым?

Это тот же самый аргумент, который Фланнери О’Коннор так часто получала от благонамеренных людей, которые считали, что как католическая художница, она действительно должна писать хорошие, апологетические истории, которые напрямую учили бы людей истинам католической веры. . На самом деле это аргумент, который время от времени приходится слышать почти каждому автору, углубляющемуся в мрачные истины человеческого бытия. Почему искусство не может быть красивым?

Чтобы начать отвечать на этот вопрос, сначала необходимо понять, что такое искусство. Многие люди, в том числе определенный процент начинающих и даже коммерчески успешных художников, считают искусство чем-то человеческим, чем-то, что поднимается из человека и отражает его идеалы и ценности. Согласно этому понятию, у художника есть «идея», которую он затем развивает в завершенное произведение, привлекая свои различные способности к решению проблем, возникающих в плане исполнения. Есть два общих плода такой философии. Во-первых, это плохое или посредственное искусство: создаваемые произведения, как правило, «телевизионны» (они предназначены для того, чтобы подчеркнуть конкретную мысль, и обычно делают это довольно очевидным или нетонким образом) и причудливы. Такие работы имеют успех до тех пор, пока идеи, которые художник надеется выразить, являются новыми или популярными, но со временем они начинают казаться предсказуемыми, банальными или просто устаревшими.

Такие работы имеют успех до тех пор, пока идеи, которые художник надеется выразить, являются новыми или популярными, но со временем они начинают казаться предсказуемыми, банальными или просто устаревшими.

Вторая возможность заключается в том, что художник воображает, что строит здание собственного изготовления, но каким-то образом через щель в стене появляется муза, нашептывая вдохновение. Эти работы могут, если вдохновение достаточно сильное, выдержать испытание временем, но они склонны расслаиваться; вдохновенный контент поднимается наверх и регулярно снимается для создания «сжатых» версий или экранизаций, в то время как самогенерируемый шлам автора опускается на дно, и читатели справляются с ним с трудом. Будь то бесконечная болтовня Виктора Гюго о «свете» и канализационных системах Парижа в «Отверженных», усыпляющие пассажи Толстого о масонстве в «Войне и мире», смущающе упрощенные коммунистические решения Стейнбека в «Гроздьях гнева» или болезненные разглагольствования Достоевского о русском мессианстве. в «Идиоте» эффект всегда один и тот же. За исключением тех, кто уже согласен с проповедью, читатели любят персонажей, глубоко тронуты рассказом и искренне желают, чтобы какой-нибудь рассудительный редактор вытащил мыльницу из-под ног автора.

в «Идиоте» эффект всегда один и тот же. За исключением тех, кто уже согласен с проповедью, читатели любят персонажей, глубоко тронуты рассказом и искренне желают, чтобы какой-нибудь рассудительный редактор вытащил мыльницу из-под ног автора.

Искусство — это не просто человеческая работа. Как заметил Солженицын в своей речи на вручении Нобелевской премии, «художник сознает, что над ним есть высшая сила, и с радостью работает маленьким подмастерьем под небом Божиим… не он создал этот мир и не он дает ему направления, и он не сомневается в его основах». «Прозрения красоты», которые ищет художник, нельзя найти только внутри себя; они возникают из встречи собственного духа художника с чем-то, что выше его самого. «Всякое подлинное вдохновение… содержит некоторый трепет того «дыхания», которым Дух-Творец наполнял дело творения с самого начала. Наблюдая за таинственными законами, управляющими вселенной, божественное дыхание Духа-Творца достигает человеческого гения и пробуждает его творческую силу. Он прикасается к ней каким-то внутренним озарением, которое объединяет чувство добра и красоты, и пробуждает энергии ума и сердца, которые позволяют ему постичь идею и придать ей форму в произведении искусства». (Иоанн Павел II, Письмо художникам)

Он прикасается к ней каким-то внутренним озарением, которое объединяет чувство добра и красоты, и пробуждает энергии ума и сердца, которые позволяют ему постичь идею и придать ей форму в произведении искусства». (Иоанн Павел II, Письмо художникам)

Это не означает, что художник не участвует в создании произведения; что его особая система взглядов, его убеждения, его мораль, его парадигматические предположения, его идеологические убеждения и его тщательно отточенные навыки не имеют значения. Хотя муза или вдохновение Святого Духа абсолютно необходимы художнику, искусство также должно быть глубоко личным, честным и интимным. И вдохновляющий Дух, и художник должны быть открыты друг другу, чтобы искусство могло стать откровением и человеческого, и божественного.

Произведения, стремящиеся только к выражению высоких или божественных мыслей, без соединения этих мыслей с подлинной личностью художника, могут быть внешне красивы, но по существу бесплодны. Это царство тех девственных и неприступных Мадонн, самая красота которых не может быть для честного человека ничем, кроме отчаяния. Такая Мадонна выражает не столько христианское чувство, образ Пресвятой Богородицы, которая также была земной матрицей богочеловека, сколько языческий: это образ Дианы, холодной и отчужденной, такой страшной, что она нельзя увидеть в ее наготе, не убивая того, кто смотрит. Возвышенное не может быть затронуто или приближено само по себе — не человеческая душа в этом мире, в этом состоянии. Смотреть на него — это либо смотреть на пустое чучело, либо смотреть на смерть.

Такая Мадонна выражает не столько христианское чувство, образ Пресвятой Богородицы, которая также была земной матрицей богочеловека, сколько языческий: это образ Дианы, холодной и отчужденной, такой страшной, что она нельзя увидеть в ее наготе, не убивая того, кто смотрит. Возвышенное не может быть затронуто или приближено само по себе — не человеческая душа в этом мире, в этом состоянии. Смотреть на него — это либо смотреть на пустое чучело, либо смотреть на смерть.

Однако чаще художники, уклоняющиеся от честного самораскрытия, заканчивают не невыносимо возвышенным, а безвкусным и жалким. Пытаясь создать «чистое» искусство, художники, будь то христиане, соцреалисты или модернисты, приковывают себя к холодной музе. Это то, что Джон Фаулз пытается показать в «Башне из слоновой кости»; художник, стремящийся к единению с духовной силой искусства, но слишком боящийся преступить собственное преувеличенное мнение о себе и своих убеждениях, в конце концов не может довести до конца свои отношения с музой. В этом трудность многих вещей, выдаваемых за «хорошее», «здоровое» христианское искусство; человеческое сердце, во всей своей страшной широте и глубине, мелеет, чтобы не оскорблять побеленные гробницы. Оскар Уайльд однажды написал, что «неприязнь девятнадцатого века к реализму — это ярость Калибана, видящего собственное лицо в зеркале». То же самое можно с полным основанием сказать о многих современных христианах.

В этом трудность многих вещей, выдаваемых за «хорошее», «здоровое» христианское искусство; человеческое сердце, во всей своей страшной широте и глубине, мелеет, чтобы не оскорблять побеленные гробницы. Оскар Уайльд однажды написал, что «неприязнь девятнадцатого века к реализму — это ярость Калибана, видящего собственное лицо в зеркале». То же самое можно с полным основанием сказать о многих современных христианах.

Только через человеческие отношения, через «Слово, ставшее Плотью», может начаться истинное общение. «Как иначе, — спрашивает Уайльд, — как не через разбитое сердце / Да войдет Господь Христос?»

Здесь в дело вступает «вторая красота».

Художник, если он искренен в своем искусстве, неизбежно сталкивается с идеалом Содома, ибо дух, который вдохновляет его работу, — это тот же дух, который приходит к людям, когда они преклоняют колени в исповедальне и честно исследуют их совести. Это дух, который проливает свет, который раскрывает не только благородство и стремления человечества, но и наши грехи. Как заметил Иоанн Павел II: «Даже когда они исследуют самые темные глубины души или самые тревожные аспекты зла, художники каким-то образом выражают всеобщее стремление к искуплению». (Письмо художникам)

Как заметил Иоанн Павел II: «Даже когда они исследуют самые темные глубины души или самые тревожные аспекты зла, художники каким-то образом выражают всеобщее стремление к искуплению». (Письмо художникам)

Именно по этой причине многие художники живут в своего рода конфликте со своими музами. Блок пишет: «Злой ты или добрый? Ты совсем из другого мира/О тебе говорят странные вещи/Для некоторых ты Муза и чудо./ Для меня ты мука и ад»; Бодлер: «С высокого неба ты упала или из бездны вынырнула, / О Красавица?»; В «Разуме» Боэция музы поэзии названы «распутницами-игрушками» и «сиренами, чья сладость невечна»; и Рембо говорит: «Однажды вечером я посадил Красавицу к себе на колени. — И я нашел ее горькой. — И я проклял ее. В то время как публика находит отражение своей человечности в опыте художника и находит его болезненным; художник находит свою человечность в свете музы и находит в ней мирское предвкушение мук чистилища.

Художник призван быть честным. Встать перед миром и признать, что его сердце видит красоту Содома. При этом он идет на реальный риск. Уайльд, например, в «Портрете Дориана Грея» изображает Бэзила Холлуорда, напуганного публичной демонстрацией своего портрета Дориана, опасаясь, что это раскроет слишком много его самого; не нужно напрягать воображение, чтобы заключить, что Уайльд выражал собственные опасения, что роман раскроет миру его гомоэротизм. (Что, возможно, и произошло.) Существует давняя традиция осуждать художников за такую честность; отвергать их искусство как «порочное», «скандальное» или «аморальное» — или, на современной светской арене, как «политически некорректное» или «культурно нечувствительное».

При этом он идет на реальный риск. Уайльд, например, в «Портрете Дориана Грея» изображает Бэзила Холлуорда, напуганного публичной демонстрацией своего портрета Дориана, опасаясь, что это раскроет слишком много его самого; не нужно напрягать воображение, чтобы заключить, что Уайльд выражал собственные опасения, что роман раскроет миру его гомоэротизм. (Что, возможно, и произошло.) Существует давняя традиция осуждать художников за такую честность; отвергать их искусство как «порочное», «скандальное» или «аморальное» — или, на современной светской арене, как «политически некорректное» или «культурно нечувствительное».

По правде говоря, искусство скандально только тогда, когда, подобно произведениям маркиза де Сада или большей части того, что предлагается по современному телевидению, оно представляет идеал Содома без ссылки на какой-либо высший идеал; как если бы вторая красота была самой красотой. Результатом таких работ является утонченность извращения, поскольку она берет изречение Кита, что «Красота — это истина, истина — красота», и пытается изобразить неистинное как истинное, заставив его казаться красивым. Такие произведения часто выдают злое вдохновение; нечестивая муза, которая не шепчет с небес, а проникает в сердце из ада.

Такие произведения часто выдают злое вдохновение; нечестивая муза, которая не шепчет с небес, а проникает в сердце из ада.

С другой стороны, искусство, которое исследует вторую красоту в контексте более высокого морального порядка, не скандально; это правда. Он заглядывает во тьму человеческого сердца почти по той же причине, по которой Давид пишет псалмы, вдохновленные своим прелюбодеянием с Вирсавией, и по которой автор Священного Писания счел нужным включить эпизод, в котором Ной в пьяном виде соблазняется собственными дочерьми. Выглядит потому, что художнику «дано острее других чувствовать гармонию мира и всю красоту и дикость человеческого вклада в него — и остро сообщать это людям. И даже среди неудач и на дне бытия — в нищете, тюрьме, болезни — ощущение устойчивой гармонии никогда не покидает его». (Соженицина)

Художник, не нашедший в себе образа проститутки и сборщика налогов, приговорил себя к тюремной камере в Башне Слоновой Кости. Он не может передать истину о человеческом состоянии, в том числе истину о человеческом искуплении, другим, потому что он не желает смотреть в лицо своей собственной греховности. Он может быть способен вызвать в сердцах других суровый суд над злом; он мог бы обвинить сильных мира сего в их преступлениях; но он не введет грешника в чувство милости Божией, потому что в каждом слове своем обнаружит, что он не разумеет.

Он может быть способен вызвать в сердцах других суровый суд над злом; он мог бы обвинить сильных мира сего в их преступлениях; но он не введет грешника в чувство милости Божией, потому что в каждом слове своем обнаружит, что он не разумеет.

Фланнери О’Коннор писала, что «нет ничего более жесткого или менее сентиментального, чем христианский реализм». Именно этот реализм, а не сентиментальное потворство сладкому благочестию, привлекает души к Богу. гомосексуал, увидевший себя в фильме изображаемым декадентским трусом, отвернется с отвращением и гневом; не потому, что он узнает себя, а потому, что он не узнает себя. Жестокий человек, обнаруживший себя в литературе как невротическое животное, лишенное совести, никогда не будет побужден к покаянию; он просто почувствует, что его стереотипизировали и судили несправедливо. Наркоман, просматривающий христианское телешоу, где он показан слабым, беспомощным, дезориентированным ребенком, отчаянно нуждающимся в покровительственном, материнском ободряющем разговоре о любви к Иисусу, быстро закрутится; Создатели шоу явно не понимают, что ЛСД не для того, чтобы заполнить вашу отцовскую рану, а для того, чтобы расширить ваш разум.

С другой стороны, когда интеллектуально-гордая и казуистическая атеистка читает «Брата Карамазова», она не чувствует, что Иван Карамазов — пародия на нее самой. Наоборот, ужасная красота философии Ивана вызывается во всей ее силе, и она видит ее в первый раз в той болезненно-соблазнительной лжи, какой она является. Она видит в то же время, что хотя ответ Алеши философски неудовлетворителен, но Иван неправ, а Алеша прав. Когда благочестивый, самодовольный христианин читает «Откровение» Фланнери О’Коннор, он не чувствует, что О’Коннор — поверхностный и инфантильный атеист, которому гуру Культуры Смерти заплатили за бездумное очернение христианства; вместо этого он узнает в Руби Терпин образ своих незрелых суждений и фарисейской ограниченности.

Разница в честности. Достоевский может показать, как вторая красота действует в уме атеиста или убийцы, потому что он добыл свою гордость, свои сомнения в существовании Бога и ценности человеческой жизни. О’Коннор может представить самодовольство как привлекательный, так и действительно безобразный порок, потому что она видела его в своей собственной душе. Уайльд может убедить нас в том, что эстетические искушения Дориана Грея одновременно заманчивы и разрушительны, потому что он сам боролся с ними. Леонард Коэн может точно показать, насколько трагично быть «разбитым на тысячу поцелуев глубоко», потому что он был там. Это не суд, нисходящий с какой-то высокой вершины, а вопль из глубины, ищущий милости Божией.

Уайльд может убедить нас в том, что эстетические искушения Дориана Грея одновременно заманчивы и разрушительны, потому что он сам боролся с ними. Леонард Коэн может точно показать, насколько трагично быть «разбитым на тысячу поцелуев глубоко», потому что он был там. Это не суд, нисходящий с какой-то высокой вершины, а вопль из глубины, ищущий милости Божией.

Это не значит, что каждый, кто видел идеал Содома, каждый, кто исследовал пределы своего личного Вавилона, сделает из него хорошее искусство. «Недостаточно, — как однажды пошутил Гинзберг, — чтобы ваше сердце разбилось, потому что сейчас у всех сердца разбиты». Художник, обращенный в христианство, должен быть особенно осторожен, потому что естественно происходит своего рода дистанцирование: желание либо опошлить, либо преувеличить собственные грехи, сделать из прошлого подставное лицо, чтобы старые искушения могли быть слегка подожжены. Если говорить правду не больно, то это почти наверняка неправда.

Ибо песнь искупления поется из сердца Вавилона: Здесь борются Бог и Дьявол. А поле битвы — сердце человека.

А поле битвы — сердце человека.

Изображение предоставлено: «Федор Михайлович Достоевский 1880 г.» Неизвестного — Письма к семье и друзьям, Чатто и Виндусу 1914 г. Лицензия под общественным достоянием через Wikimedia Commons — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fyodor_Mikahailovich_Dostoyevsky_1880.jpg #/media/Fidor_Mikahailovich_Dostoyevsky_1880.jpg

| |||||||||

Что

Что

В отличие от Дмитрия вы

В отличие от Дмитрия вы Им не хватает, по распространенному выражению, «крови

Им не хватает, по распространенному выражению, «крови Несколько страниц спустя он

Несколько страниц спустя он