Читать онлайн «Зримая тьма. Самоубийственная гонка.» — Стайрон Уильям — RuLit

Уильям

Стайрон

Самоубийственная

гонка

САМОУБИЙСТВЕННАЯ ГОНКА Пять рассказов о морской пехоте

БЛЭНКЕНШИП

Там, где воды Ист-Ривер встречаются с проливом Лонг-Айленд, образуя коварный сулой1, расположился маленький плоский остров. Застроенный на всем протяжении старыми тюремными зданиями, он схож своей ветхой убогостью с дюжиной других таких же островов, отданных под тюрьмы и госпитали. Такие пейзажи придают нью-йоркским берегам линялый вид коммунальной бедности и — особенно в сумерки — наполняют душу тоской и унынием. Но глаз невольно останавливается на этом островке. В нем есть что-то особенно жалкое и отталкивающее. Возможно, в этом виновато его расположение: место слишком хорошо для тюрьмы. Отсюда открывается прекрасный вид на побережье: на расстоянии унылые дома Бронкса выглядят чистенькими и по-летнему нарядными, а Нью-Йорк представляется столь же далеким, как какой-нибудь Нантакет. Путешественник, проплывающий мимо островка, скорее представит себе на этом месте уютный старый парк или гавань с парусными яхтами, а не жалкие тюремные постройки. Возможно, столь гнетущим видом остров обязан самим зданиям: на их фоне утилитарные строения из белого мрамора на другом берегу пролива кажутся едва ли не желанным пристанищем. Почернелые кирпичные нагромождения выступов, сухих рвов, парапетов и четырехугольных башен стоят здесь уже больше ста лет. Зубчатые стены с амбразурами и прочие фальшивые атрибуты оборонительной мощи производят впечатление намеренного, нарочитого уродства, как будто они созданы с единственной целью: добавить к обычным страданиям арестантов ежедневное и ежечасное оскорбительное напоминание об их участи — неизбывное и символичное.

Отсюда открывается прекрасный вид на побережье: на расстоянии унылые дома Бронкса выглядят чистенькими и по-летнему нарядными, а Нью-Йорк представляется столь же далеким, как какой-нибудь Нантакет. Путешественник, проплывающий мимо островка, скорее представит себе на этом месте уютный старый парк или гавань с парусными яхтами, а не жалкие тюремные постройки. Возможно, столь гнетущим видом остров обязан самим зданиям: на их фоне утилитарные строения из белого мрамора на другом берегу пролива кажутся едва ли не желанным пристанищем. Почернелые кирпичные нагромождения выступов, сухих рвов, парапетов и четырехугольных башен стоят здесь уже больше ста лет. Зубчатые стены с амбразурами и прочие фальшивые атрибуты оборонительной мощи производят впечатление намеренного, нарочитого уродства, как будто они созданы с единственной целью: добавить к обычным страданиям арестантов ежедневное и ежечасное оскорбительное напоминание об их участи — неизбывное и символичное.

Время не облагородило этих стен. Ветер, копоть и дождь наложили на них свой отпечаток, но он лег не патиной старины, а слоем грязи. Ужасно здесь оказаться. И не важно, что именно делало жизнь на острове столь тягостной: близость чистеньких беленьких домиков или чудовищная тюремная архитектура, — однако для каждого, кто попадал сюда, мысль о свободе становилась еще более желанной. Настолько желанной, что ярость и боль вполне могли толкнуть человека на почти безнадежный поединок с опасными течениями.

Ветер, копоть и дождь наложили на них свой отпечаток, но он лег не патиной старины, а слоем грязи. Ужасно здесь оказаться. И не важно, что именно делало жизнь на острове столь тягостной: близость чистеньких беленьких домиков или чудовищная тюремная архитектура, — однако для каждого, кто попадал сюда, мысль о свободе становилась еще более желанной. Настолько желанной, что ярость и боль вполне могли толкнуть человека на почти безнадежный поединок с опасными течениями.

Так получилось, что во время последней войны остров и тюрьма были сданы в аренду американскому флоту: тут содержались моряки — матросы, морские пехотинцы, пограничники, — нарушившие устав и служебную дисциплину. Заключенные (их численность в силу естественных причин колебалась, но узников всегда было не меньше двух тысяч) не совершили никаких особо тяжких преступлений — то есть не убивали, не изменяли родине, не оскорбляли офицеров и не сделали ничего такого, что вынудило бы военно-морское правосудие навалиться на них всей тяжестью и заглотнуть на долгих двадцать лет. Однако это вовсе не значит, что за ними не числилось никаких серьезных проступков: они воровали, насиловали и дезертировали, их уличали в мужеложстве, они напивались или засыпали (а чаще и то и другое) на посту, и почти каждый из них хоть раз побывал в самоволке. Их всех судил военно-морской трибунал, и средний срок тут был небольшой—три с половиной года. Впрочем, не обладая ни самоуважением добропорядочных граждан, ни блатным шиком преступного мира, заключенные страдали от чувства собственной неполноценности и высокомерного презрения окружающих. И никто не выражал это презрение с таким наглым самодовольством, как сторожившие узников морпехи, звавшие их не иначе как зэками.

Однако это вовсе не значит, что за ними не числилось никаких серьезных проступков: они воровали, насиловали и дезертировали, их уличали в мужеложстве, они напивались или засыпали (а чаще и то и другое) на посту, и почти каждый из них хоть раз побывал в самоволке. Их всех судил военно-морской трибунал, и средний срок тут был небольшой—три с половиной года. Впрочем, не обладая ни самоуважением добропорядочных граждан, ни блатным шиком преступного мира, заключенные страдали от чувства собственной неполноценности и высокомерного презрения окружающих. И никто не выражал это презрение с таким наглым самодовольством, как сторожившие узников морпехи, звавшие их не иначе как зэками.

Участь арестантов была незавидна, морпе-хи (двести человек, солдат и офицеров’) пра-

вили островом на манер пиратов, всецело полагаясь на метод запугивания и угроз. Заключенных почти никогда не били, поскольку это само по себе воинское преступление. Как показывает опыт, раздавать пинки и оплеухи — самый верный способ спровоцировать мятеж, в то время как постоянный гнет презрения лишает людей воли и разъедает душу. Вооруженные одними только короткими деревянными дубинками морпехи невозмутимо расхаживали среди беспокойной толпы, с циничным безразличием раздавая тычки под ребра и шутки ради колотя по спинам. Лица заключенных были серы от недостатка солнечного света и непреходящей боли одиночества. Это была та особенная серость, которая странным образом отпечатывается на лицах людей, подвергающихся постоянному запугиванию, — скучный, неживой цвет, оттенок дыма. Днем заключенные плели веревки, работали кочегарами на электростанции, убирали мусор, мели и драили полы в бараках. Затем с верхушки водонапорной башни раздавался мощный рев сирены. Этому всевластному, апокалиптическому голосу подчинялся весь остров, именно он определял ежедневный порядок вещей. Подобно трубе архангела он мог грянуть в любой час дня и ночи. Этот звук был сродни удару в челюсть, и под его надрывный, безжалостный вой заключенные мчались через весь остров как стадо перепуганных овец, подго-

Вооруженные одними только короткими деревянными дубинками морпехи невозмутимо расхаживали среди беспокойной толпы, с циничным безразличием раздавая тычки под ребра и шутки ради колотя по спинам. Лица заключенных были серы от недостатка солнечного света и непреходящей боли одиночества. Это была та особенная серость, которая странным образом отпечатывается на лицах людей, подвергающихся постоянному запугиванию, — скучный, неживой цвет, оттенок дыма. Днем заключенные плели веревки, работали кочегарами на электростанции, убирали мусор, мели и драили полы в бараках. Затем с верхушки водонапорной башни раздавался мощный рев сирены. Этому всевластному, апокалиптическому голосу подчинялся весь остров, именно он определял ежедневный порядок вещей. Подобно трубе архангела он мог грянуть в любой час дня и ночи. Этот звук был сродни удару в челюсть, и под его надрывный, безжалостный вой заключенные мчались через весь остров как стадо перепуганных овец, подго-

вернуться

1

Вид волнения на море, при котором на поверхности образуется встречное течение. —При-меч. ред.

—При-меч. ред.

Читать онлайн «Самоубийственная гонка. Зримая тьма»

Уильям Стайрон

Самоубийственная гонка

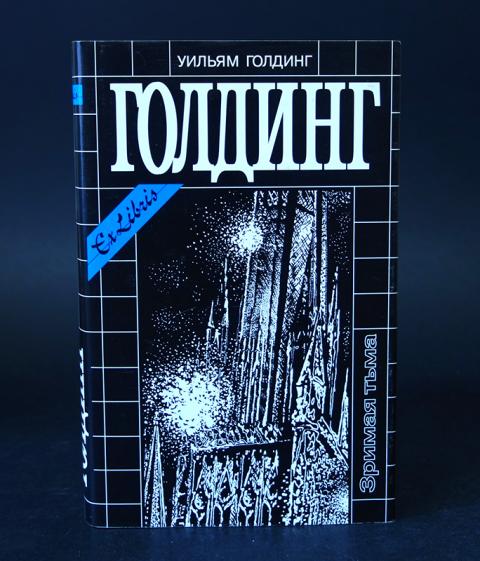

Зримая тьма

Самоубийственная гонка

Пять рассказов о морской пехоте

Блэнкеншип

Там, где воды Ист-Ривер встречаются с проливом Лонг-Айленд, образуя коварный сулой[1], расположился маленький плоский остров. Застроенный на всем протяжении старыми тюремными зданиями, он схож своей ветхой убогостью с дюжиной других таких же островов, отданных под тюрьмы и госпитали. Такие пейзажи придают нью-йоркским берегам линялый вид коммунальной бедности и — особенно в сумерки — наполняют душу тоской и унынием. Но глаз невольно останавливается на этом островке. В нем есть что-то особенно жалкое и отталкивающее. Возможно, в этом виновато его расположение: место слишком хорошо для тюрьмы. Отсюда открывается прекрасный вид на побережье: на расстоянии унылые дома Бронкса выглядят чистенькими и по-летнему нарядными, а Нью-Йорк представляется столь же далеким, как какой-нибудь Нантакет. Путешественник, проплывающий мимо островка, скорее представит себе на этом месте уютный старый парк или гавань с парусными яхтами, а не жалкие тюремные постройки. Возможно, столь гнетущим видом остров обязан самим зданиям: на их фоне утилитарные строения из белого мрамора на другом берегу пролива кажутся едва ли не желанным пристанищем. Почернелые кирпичные нагромождения выступов, сухих рвов, парапетов и четырехугольных башен стоят здесь уже больше ста лет. Зубчатые стены с амбразурами и прочие фальшивые атрибуты оборонительной мощи производят впечатление намеренного, нарочитого уродства, как будто они созданы с единственной целью: добавить к обычным страданиям арестантов ежедневное и ежечасное оскорбительное напоминание об их участи — неизбывное и символичное.

Отсюда открывается прекрасный вид на побережье: на расстоянии унылые дома Бронкса выглядят чистенькими и по-летнему нарядными, а Нью-Йорк представляется столь же далеким, как какой-нибудь Нантакет. Путешественник, проплывающий мимо островка, скорее представит себе на этом месте уютный старый парк или гавань с парусными яхтами, а не жалкие тюремные постройки. Возможно, столь гнетущим видом остров обязан самим зданиям: на их фоне утилитарные строения из белого мрамора на другом берегу пролива кажутся едва ли не желанным пристанищем. Почернелые кирпичные нагромождения выступов, сухих рвов, парапетов и четырехугольных башен стоят здесь уже больше ста лет. Зубчатые стены с амбразурами и прочие фальшивые атрибуты оборонительной мощи производят впечатление намеренного, нарочитого уродства, как будто они созданы с единственной целью: добавить к обычным страданиям арестантов ежедневное и ежечасное оскорбительное напоминание об их участи — неизбывное и символичное.

Время не облагородило этих стен. Ветер, копоть и дождь наложили на них свой отпечаток, но он лег не патиной старины, а слоем грязи. Ужасно здесь оказаться. И не важно, что именно делало жизнь на острове столь тягостной: близость чистеньких беленьких домиков или чудовищная тюремная архитектура, — однако для каждого, кто попадал сюда, мысль о свободе становилась еще более желанной. Настолько желанной, что ярость и боль вполне могли толкнуть человека на почти безнадежный поединок с опасными течениями.

Ветер, копоть и дождь наложили на них свой отпечаток, но он лег не патиной старины, а слоем грязи. Ужасно здесь оказаться. И не важно, что именно делало жизнь на острове столь тягостной: близость чистеньких беленьких домиков или чудовищная тюремная архитектура, — однако для каждого, кто попадал сюда, мысль о свободе становилась еще более желанной. Настолько желанной, что ярость и боль вполне могли толкнуть человека на почти безнадежный поединок с опасными течениями.

Так получилось, что во время последней войны остров и тюрьма были сданы в аренду американскому флоту: тут содержались моряки — матросы, морские пехотинцы, пограничники, — нарушившие устав и служебную дисциплину. Заключенные (их численность в силу естественных причин колебалась, но узников всегда было не меньше двух тысяч) не совершили никаких особо тяжких преступлений — то есть не убивали, не изменяли родине, не оскорбляли офицеров и не сделали ничего такого, что вынудило бы военно-морское правосудие навалиться на них всей тяжестью и заглотнуть на долгих двадцать лет. Однако это вовсе не значит, что за ними не числилось никаких серьезных проступков: они воровали, насиловали и дезертировали, их уличали в мужеложстве, они напивались или засыпали (а чаще и то и другое) на посту, и почти каждый из них хоть раз побывал в самоволке. Их всех судил военно-морской трибунал, и средний срок тут был небольшой — три с половиной года. Впрочем, не обладая ни самоуважением добропорядочных граждан, ни блатным шиком преступного мира, заключенные страдали от чувства собственной неполноценности и высокомерного презрения окружающих. И никто не выражал это презрение с таким наглым самодовольством, как сторожившие узников морпехи, звавшие их не иначе как зэками.

Однако это вовсе не значит, что за ними не числилось никаких серьезных проступков: они воровали, насиловали и дезертировали, их уличали в мужеложстве, они напивались или засыпали (а чаще и то и другое) на посту, и почти каждый из них хоть раз побывал в самоволке. Их всех судил военно-морской трибунал, и средний срок тут был небольшой — три с половиной года. Впрочем, не обладая ни самоуважением добропорядочных граждан, ни блатным шиком преступного мира, заключенные страдали от чувства собственной неполноценности и высокомерного презрения окружающих. И никто не выражал это презрение с таким наглым самодовольством, как сторожившие узников морпехи, звавшие их не иначе как зэками.

Участь арестантов была незавидна, морпехи (двести человек, солдат и офицеров) правили островом на манер пиратов, всецело полагаясь на метод запугивания и угроз. Заключенных почти никогда не били, поскольку это само по себе воинское преступление. Как показывает опыт, раздавать пинки и оплеухи — самый верный способ спровоцировать мятеж, в то время как постоянный гнет презрения лишает людей воли и разъедает душу. Вооруженные одними только короткими деревянными дубинками морпехи невозмутимо расхаживали среди беспокойной толпы, с циничным безразличием раздавая тычки под ребра и шутки ради колотя по спинам. Лица заключенных были серы от недостатка солнечного света и непреходящей боли одиночества. Это была та особенная серость, которая странным образом отпечатывается на лицах людей, подвергающихся постоянному запугиванию, — скучный, неживой цвет, оттенок дыма. Днем заключенные плели веревки, работали кочегарами на электростанции, убирали мусор, мели и драили полы в бараках. Затем с верхушки водонапорной башни раздавался мощный рев сирены. Этому всевластному, апокалиптическому голосу подчинялся весь остров, именно он определял ежедневный порядок вещей. Подобно трубе архангела он мог грянуть в любой час дня и ночи. Этот звук был сродни удару в челюсть, и под его надрывный, безжалостный вой заключенные мчались через весь остров как стадо перепуганных овец, подгоняемые резкими окриками морпехов. Потом их заставляли построиться в шеренги перед бараками и устраивали перекличку (иногда оказывалось, что кто-то, не выдержав тоски и отчаяния, прыгнул с волнолома), и все это время они стояли унылыми рядами под равнодушным бескрайним небом, перед уродливыми кирпичными башенками и парапетами.

Вооруженные одними только короткими деревянными дубинками морпехи невозмутимо расхаживали среди беспокойной толпы, с циничным безразличием раздавая тычки под ребра и шутки ради колотя по спинам. Лица заключенных были серы от недостатка солнечного света и непреходящей боли одиночества. Это была та особенная серость, которая странным образом отпечатывается на лицах людей, подвергающихся постоянному запугиванию, — скучный, неживой цвет, оттенок дыма. Днем заключенные плели веревки, работали кочегарами на электростанции, убирали мусор, мели и драили полы в бараках. Затем с верхушки водонапорной башни раздавался мощный рев сирены. Этому всевластному, апокалиптическому голосу подчинялся весь остров, именно он определял ежедневный порядок вещей. Подобно трубе архангела он мог грянуть в любой час дня и ночи. Этот звук был сродни удару в челюсть, и под его надрывный, безжалостный вой заключенные мчались через весь остров как стадо перепуганных овец, подгоняемые резкими окриками морпехов. Потом их заставляли построиться в шеренги перед бараками и устраивали перекличку (иногда оказывалось, что кто-то, не выдержав тоски и отчаяния, прыгнул с волнолома), и все это время они стояли унылыми рядами под равнодушным бескрайним небом, перед уродливыми кирпичными башенками и парапетами.

Если рядовые морпехи внушали заключенным смертельный страх, то на офицеров, обладавших на острове полной и безраздельной властью (всего их было двадцать пять: помимо семерых ответственных за охрану тюрьмы здесь имелись юристы, администраторы, врачи, дантисты, парочка психиатров, чтобы вправлять вывихнутые мозги, и капеллан, приглядывавший за неприкаянными душами), заключенные взирали с боязливым почтением. При приближении офицера они вскакивали, сдергивали фуражки (отдавать честь им запрещалось) и замирали в тревожном молчании. Так было положено по Уставу, и даже ничтожнейший лейтенант в такие мгновения ощущал нервный трепет и горячий прилив чувства превосходства подобно кардиналу или маршалу на параде, и душу ему холодил сладкий экстаз власти. Однако ни к кому из начальства, включая полковника морской службы, командовавшего всем островом, и его ближайших подчиненных, арестанты не относились с такой суетливой робостью, как к некоему уорент-офицеру по имени Чарлз Блэнкеншип, что само по себе удивительно, поскольку человек он был не жестокий и не озлобленный.

Блэнкеншип отвечал за карцер, где в крохотных клетушках за толстыми (толщиной не меньше фута) дверями содержались самые буйные и отчаянные. Он не был высок — скорее среднего роста, но что-то в нем (может, военная выправка, а может, гибкая ладная фигура, подчеркнутая точно подогнанной, сшитой на заказ формой), производило впечатление спокойной, собранной силы. Впрочем, как всякий профессионал, он никогда не кичился этой силой, не выставлял ее напоказ. По его манере держаться было понятно, что этот человек давно перерос юношеское стремление подавлять своим видом (если оно когда-нибудь у него было): он носил военный мундир с такой естественной уверенностью, с какой очень красивые женщины, привыкшие к восхищенным взглядам, носят свою красоту.

Блэнкеншип был очень молод для уорент-офицера: в то время ему едва исполнилось тридцать. Типичный уорент-офицер морской пехоты — это грузный пожилой человек, всю жизнь карабкавшийся по служебной лестнице и на склоне лет превратившийся в благодушного андрогина — не рядового пехотинца, но и не настоящего офицера; он вечно копается в своих клумбах и на вечернем построении, поднося руку к фуражке, неуклюже сутулится, выпятив пузо; за глаза его ласково зовут «наш старик комендор» и уважают, как любого старого чудака. Звание составляло предмет особой гордости Блэнкеншипа и придавало ему твердую уверенность в себе конечно, в военное время (шел 1944 год) офицеры растут быстрее, но он сумел к тридцати годам добиться того, на что у большинства уходит целая жизнь. В его гордости не было ни капли напыщенности или высокомерия. То была гордость человека, уверенного в своих способностях и довольного, что их признали другие, пусть даже это признание ускорила война. Большего Блэнкеншип и не желал. Как многие в морской пехоте, он не стремился стать капитаном или полковником. Главное для него было оставаться хорошим солдатом, и не важно, в каком чине. Блэнкеншип знал, что, когда его вернут в прежнее звание (а такое обязательно случится, как только закончится война), он без всяких жалоб и притворной скромности вновь станет сержантом — просто хорошим солдатом, и все.

Звание составляло предмет особой гордости Блэнкеншипа и придавало ему твердую уверенность в себе конечно, в военное время (шел 1944 год) офицеры растут быстрее, но он сумел к тридцати годам добиться того, на что у большинства уходит целая жизнь. В его гордости не было ни капли напыщенности или высокомерия. То была гордость человека, уверенного в своих способностях и довольного, что их признали другие, пусть даже это признание ускорила война. Большего Блэнкеншип и не желал. Как многие в морской пехоте, он не стремился стать капитаном или полковником. Главное для него было оставаться хорошим солдатом, и не важно, в каком чине. Блэнкеншип знал, что, когда его вернут в прежнее звание (а такое обязательно случится, как только закончится война), он без всяких жалоб и притворной скромности вновь станет сержантом — просто хорошим солдатом, и все.

Страницы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

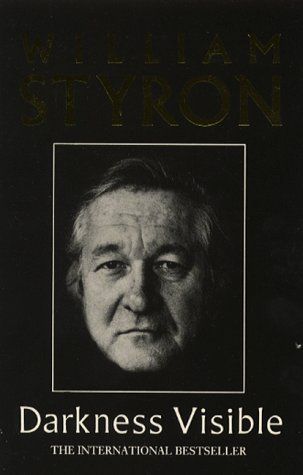

Видимая тьма | Ярмарка тщеславия

Когда я размышлял над этим любопытным изменением своего сознания — а время от времени я был достаточно сбит с толку, чтобы сделать это, — я предположил, что все это каким-то образом связано с моим вынужденным отказом от алкоголя. И, конечно, в какой-то мере это было правдой. Но теперь я убежден, что алкоголь сыграл со мной злую шутку, когда мы прощались друг с другом: хотя, как всем должно быть известно, он является сильнейшим депрессантом, он никогда по-настоящему не угнетал меня за всю мою алкогольную карьеру, действуя вместо этого как щит от беспокойства. Внезапно исчез, великого союзника, который так долго держал моих демонов в страхе, больше не было рядом, чтобы помешать этим демонам начать роиться в подсознании, и я был эмоционально обнажен, уязвим, как никогда раньше. Несомненно, депрессия годами витала рядом со мной, ожидая момента, чтобы налететь на меня. Теперь я был на первой стадии — предчувствии, подобно едва заметной вспышке молнии — черной бури депрессии.

И, конечно, в какой-то мере это было правдой. Но теперь я убежден, что алкоголь сыграл со мной злую шутку, когда мы прощались друг с другом: хотя, как всем должно быть известно, он является сильнейшим депрессантом, он никогда по-настоящему не угнетал меня за всю мою алкогольную карьеру, действуя вместо этого как щит от беспокойства. Внезапно исчез, великого союзника, который так долго держал моих демонов в страхе, больше не было рядом, чтобы помешать этим демонам начать роиться в подсознании, и я был эмоционально обнажен, уязвим, как никогда раньше. Несомненно, депрессия годами витала рядом со мной, ожидая момента, чтобы налететь на меня. Теперь я был на первой стадии — предчувствии, подобно едва заметной вспышке молнии — черной бури депрессии.

Я был на Мартас-Винъярд, где провел большую часть года с 1960-х годов в то исключительно красивое лето. Но я стал равнодушно относиться к островным удовольствиям. Я почувствовал какое-то оцепенение, расслабление, но, в особенности, странную хрупкость — как будто мое тело действительно стало хрупким, сверхчувствительным и каким-то бессвязным и неуклюжим, лишенным нормальной координации. И вскоре меня охватила всепроникающая ипохондрия. Ничто не казалось мне совершенно правильным с моим телесным я; были подергивания и боли, иногда прерывистые, часто кажущиеся постоянными, которые, казалось, предвещали всякие ужасные недуги. (По этим признакам можно понять, как еще в семнадцатом столетии — в заметках современных врачей и в представлениях Джона Драйдена и других — проводится связь между меланхолией и ипохондрией; слова часто взаимозаменяемы, и использовались таким образом до девятнадцатого века такими разными писателями, как сэр Вальтер Скотт и Бронте, которые также связывали меланхолию с озабоченностью телесными недугами.) Легко увидеть, как это состояние является частью защитного аппарата психики: не желая мириться с нарастающим ухудшением состояния, разум объявляет своему внутреннему сознанию, что это тело с его, возможно, исправимыми дефектами, а не драгоценный и незаменимый разум, выходит из строя.

И вскоре меня охватила всепроникающая ипохондрия. Ничто не казалось мне совершенно правильным с моим телесным я; были подергивания и боли, иногда прерывистые, часто кажущиеся постоянными, которые, казалось, предвещали всякие ужасные недуги. (По этим признакам можно понять, как еще в семнадцатом столетии — в заметках современных врачей и в представлениях Джона Драйдена и других — проводится связь между меланхолией и ипохондрией; слова часто взаимозаменяемы, и использовались таким образом до девятнадцатого века такими разными писателями, как сэр Вальтер Скотт и Бронте, которые также связывали меланхолию с озабоченностью телесными недугами.) Легко увидеть, как это состояние является частью защитного аппарата психики: не желая мириться с нарастающим ухудшением состояния, разум объявляет своему внутреннему сознанию, что это тело с его, возможно, исправимыми дефектами, а не драгоценный и незаменимый разум, выходит из строя.

В моем случае общий эффект был чрезвычайно тревожным, увеличивая тревогу, которая к настоящему времени никогда полностью не исчезала в моих часах бодрствования, и подпитывая еще одну странную модель поведения — суетливое беспокойство, которое заставляло меня двигаться, несколько к недоумению моя семья и друзья. Однажды, в конце лета, во время полета на самолете в Нью-Йорк, я совершил опрометчивую ошибку, выпив виски с содовой — мой первый алкоголь за несколько месяцев, — который немедленно отправил меня в штопор, вызвав такое ужасающее чувство болезни и внутреннего состояния. дум, что уже на следующий день я бросился к манхэттенскому терапевту, который начал длинную серию анализов. В обычных условиях я был бы удовлетворен, даже в восторге, когда после трех недель высокотехнологичного и чрезвычайно дорогого обследования доктор признал меня полностью здоровым; и я был счастлив день или два, пока снова не началась ритмичная ежедневная эрозия моего настроения — тревога, волнение, несфокусированный страх.

Однажды, в конце лета, во время полета на самолете в Нью-Йорк, я совершил опрометчивую ошибку, выпив виски с содовой — мой первый алкоголь за несколько месяцев, — который немедленно отправил меня в штопор, вызвав такое ужасающее чувство болезни и внутреннего состояния. дум, что уже на следующий день я бросился к манхэттенскому терапевту, который начал длинную серию анализов. В обычных условиях я был бы удовлетворен, даже в восторге, когда после трех недель высокотехнологичного и чрезвычайно дорогого обследования доктор признал меня полностью здоровым; и я был счастлив день или два, пока снова не началась ритмичная ежедневная эрозия моего настроения — тревога, волнение, несфокусированный страх.

К настоящему времени я вернулся в свой дом в Коннектикуте. Стоял октябрь, и одной из незабываемых черт этой стадии моего расстройства было то, как мой старый фермерский дом, мой любимый дом в течение тридцати лет, становился для меня особенно ближе к вечеру, когда мое настроение регулярно опускалось до предела. надир — почти осязаемое качество зловещей опасности. Угасающий вечерний свет — сродни тому знаменитому «косому свету» Эмили Дикинсон, который говорил ей о смерти, о холодном угасании, — не имел своей привычной осенней прелести, а заманивал меня в удушающий мрак. Я недоумевал, как это дружелюбное место, изобилующее такими воспоминаниями (опять же в ее рифме) о «Парнях и девушках», о «смехе, способностях и вздохах, / И платьях и кудрях», могло почти ощутимо казаться таким враждебным и неприступным. Физически я был не одинок. Моя жена Роуз всегда была рядом и с неослабевающим терпением выслушивала мои жалобы. Но я чувствовал безмерное и мучительное одиночество. Я больше не мог сосредоточиться в эти послеполуденные часы, которые в течение многих лет были моим рабочим временем, и сам процесс письма, становившийся все более и более трудным и утомительным, застопорился, а затем, наконец, прекратился.

надир — почти осязаемое качество зловещей опасности. Угасающий вечерний свет — сродни тому знаменитому «косому свету» Эмили Дикинсон, который говорил ей о смерти, о холодном угасании, — не имел своей привычной осенней прелести, а заманивал меня в удушающий мрак. Я недоумевал, как это дружелюбное место, изобилующее такими воспоминаниями (опять же в ее рифме) о «Парнях и девушках», о «смехе, способностях и вздохах, / И платьях и кудрях», могло почти ощутимо казаться таким враждебным и неприступным. Физически я был не одинок. Моя жена Роуз всегда была рядом и с неослабевающим терпением выслушивала мои жалобы. Но я чувствовал безмерное и мучительное одиночество. Я больше не мог сосредоточиться в эти послеполуденные часы, которые в течение многих лет были моим рабочим временем, и сам процесс письма, становившийся все более и более трудным и утомительным, застопорился, а затем, наконец, прекратился.

Были также ужасные, резкие приступы тревоги. В один ясный день, прогуливаясь по лесу со своей собакой, я услышал, как стая канадских гусей гогочет высоко над пылающими листвой деревьями; обычно зрелище и звук, которые привели бы меня в восторг, полет птиц заставил меня остановиться, охваченный страхом, и я стоял там, беспомощный, дрожа, впервые осознавая, что меня поразили не простые муки отторжения. но серьезной болезнью, имя и действительность которой я впервые смог признать. Идя домой, я не мог выкинуть из головы вырванную из далекого прошлого строчку Бодлера, уже несколько дней носившуюся на краю моего сознания: «Я почувствовал ветер крыла безумия. ”

но серьезной болезнью, имя и действительность которой я впервые смог признать. Идя домой, я не мог выкинуть из головы вырванную из далекого прошлого строчку Бодлера, уже несколько дней носившуюся на краю моего сознания: «Я почувствовал ветер крыла безумия. ”

Наша, возможно, понятная современная потребность сгладить остроту лезвий стольких недугов, которым мы наследуем, привела к тому, что мы отказались от суровых старомодных слов: сумасшедший дом, психиатрическая больница, безумие, меланхолия, лунатик, безумие. Но никогда не сомневайтесь в том, что депрессия в своей крайней форме есть безумие. Безумие является результатом аберрантного биохимического процесса. С достаточной уверенностью установлено (после сильного сопротивления со стороны многих психиатров, и то не так давно), что такое безумие химически индуцируется среди нейротрансмиттеров мозга, вероятно, в результате системного стресса, который по неизвестным причинам вызывает истощение химических веществ норадреналина и серотонина, а также повышение уровня гормона кортизола. При всех этих потрясениях в мозговых тканях, чередующихся обливаниях и лишениях, неудивительно, что разум начинает чувствовать себя огорченным, пораженным, а запутанные мыслительные процессы регистрируют конвульсивное расстройство органа. Иногда, хотя и не очень часто, такой беспокойный ум обращается к жестоким мыслям по отношению к другим. Но люди с депрессией, мучительно обращенные внутрь себя, обычно опасны только для себя. Безумие депрессии, вообще говоря, противоположно насилию. Это действительно буря, но буря мрака. Вскоре становятся очевидными замедленные реакции, близкие к параличу, психическая энергия сбрасывается почти до нуля. В конечном счете, тело страдает и чувствует себя истощенным, истощенным.

При всех этих потрясениях в мозговых тканях, чередующихся обливаниях и лишениях, неудивительно, что разум начинает чувствовать себя огорченным, пораженным, а запутанные мыслительные процессы регистрируют конвульсивное расстройство органа. Иногда, хотя и не очень часто, такой беспокойный ум обращается к жестоким мыслям по отношению к другим. Но люди с депрессией, мучительно обращенные внутрь себя, обычно опасны только для себя. Безумие депрессии, вообще говоря, противоположно насилию. Это действительно буря, но буря мрака. Вскоре становятся очевидными замедленные реакции, близкие к параличу, психическая энергия сбрасывается почти до нуля. В конечном счете, тело страдает и чувствует себя истощенным, истощенным.

Той осенью, когда беспорядок постепенно овладел моим организмом, я начал осознавать, что сам мой разум подобен одной из тех устаревших телефонных станций в маленьком городке, которые постепенно затопляются паводковыми водами: одна за другой, нормальные цепи начали утонуть, в результате чего некоторые функции тела и почти все функции инстинкта и интеллекта медленно отключаются.

Существует хорошо известный контрольный список некоторых из этих функций и их сбоев. Мой отключился довольно близко к графику, многие из них следовали схеме депрессивных припадков. Я особенно помню прискорбное почти исчезновение моего голоса. Он претерпел странную трансформацию, временами становясь совсем слабым, хриплым и судорожным — друг заметил позже, что это был голос девяностолетнего человека. Либидо тоже рано ушло, как это бывает при большинстве тяжелых болезней, — это избыточная потребность тела в осаждаемой чрезвычайной ситуации. Многие люди теряют всякий аппетит; мой был относительно нормальным, но я обнаружил, что ем только для пропитания: пища, как и все остальное в сфере ощущений, была совершенно лишена вкуса. Из всех инстинктивных нарушений самым неприятным было расстройство сна, наряду с полным отсутствием сновидений.

Изнеможение в сочетании с бессонницей — редкая пытка. Два или три часа сна, которые мне удавалось поспать ночью, всегда зависели от слабого транквилизатора Гальциона — вопрос, заслуживающий особого внимания. Уже некоторое время многие эксперты в области психофармакологии предупреждают, что семейство бензодиазепиновых транквилизаторов, одним из которых является Халцион (другими являются Валиум и Ативан), способно угнетать настроение и даже спровоцировать большую депрессию. За два года до моей осады беззаботный врач прописал мне авитан в качестве средства перед сном, легкомысленно сказав, что я могу принимать его так же небрежно, как аспирин. Настольный справочник врача , фармакологическая библия, показывает, что лекарство, которое я принимал, было (а) в три раза больше, чем обычно предписано, (б) не рекомендуется в качестве лекарства в течение более месяца или около того, и (в) использовать с особой осторожностью людьми моего возраста. В то время, о котором я говорю, я пристрастился к Halcion как к снотворному и принимал большие дозы. Кажется разумным предположить, что это было еще одним фактором, способствовавшим беде, которая на меня обрушилась. Конечно, это должно быть предостережением для других.

Уже некоторое время многие эксперты в области психофармакологии предупреждают, что семейство бензодиазепиновых транквилизаторов, одним из которых является Халцион (другими являются Валиум и Ативан), способно угнетать настроение и даже спровоцировать большую депрессию. За два года до моей осады беззаботный врач прописал мне авитан в качестве средства перед сном, легкомысленно сказав, что я могу принимать его так же небрежно, как аспирин. Настольный справочник врача , фармакологическая библия, показывает, что лекарство, которое я принимал, было (а) в три раза больше, чем обычно предписано, (б) не рекомендуется в качестве лекарства в течение более месяца или около того, и (в) использовать с особой осторожностью людьми моего возраста. В то время, о котором я говорю, я пристрастился к Halcion как к снотворному и принимал большие дозы. Кажется разумным предположить, что это было еще одним фактором, способствовавшим беде, которая на меня обрушилась. Конечно, это должно быть предостережением для других.

Во всяком случае, мои несколько часов сна обычно заканчивались в три или четыре часа утра, когда я смотрел в зияющую тьму, удивляясь и корчась от опустошения, происходящего в моем уме, и ожидая рассвета, который обычно позволял лихорадочный сон без сновидений. Я почти уверен, что именно во время одного из этих бессонных трансов на меня нашло знание — странное и шокирующее откровение, подобное открытию какой-то давно скрытой метафизической истины, — что это состояние будет стоить мне жизни, если оно продолжится. такой курс.

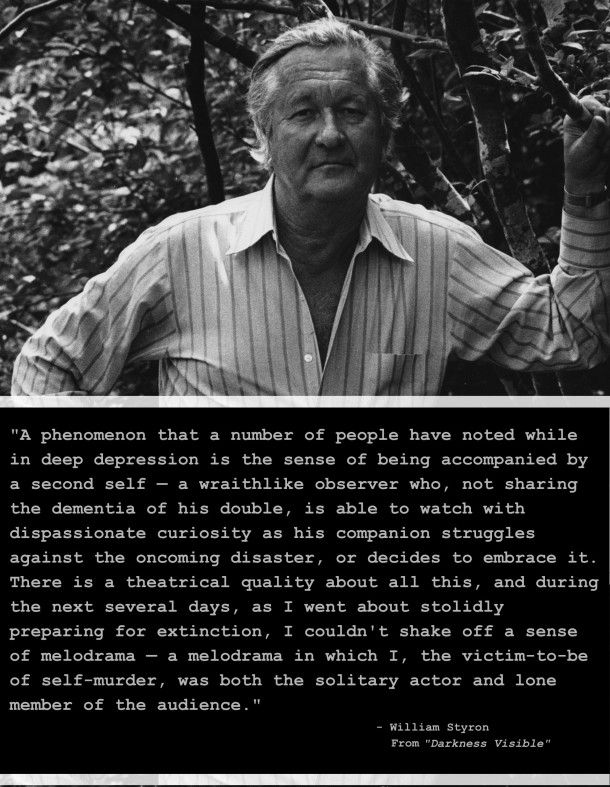

То, что я начал обнаруживать, это то, что таинственным образом и способами, совершенно далекими от обычного опыта, серая морось ужаса, вызванная депрессией, приобретает качество физической боли. Но это не сразу идентифицируемая боль, как от сломанной конечности. Может быть, правильнее будет сказать, что отчаяние, вызванное какой-то злой шуткой, проделанной над больным мозгом обитающей в нем психикой, становится похожей на дьявольский дискомфорт заточения в люто раскаленной комнате. И поскольку ветер не шевелит этот котел, поскольку из этого удушающего заточения нет выхода, вполне естественно, что жертва начинает непрестанно думать о забвении.

И поскольку ветер не шевелит этот котел, поскольку из этого удушающего заточения нет выхода, вполне естественно, что жертва начинает непрестанно думать о забвении.

Одним из запоминающихся моментов в Мадам Бовари является сцена, где героиня обращается за помощью к деревенскому священнику. Одержимая чувством вины, обезумевшая, глубоко подавленная, прелюбодейная Эмма, стремящаяся в конечном итоге к самоубийству, спотыкается, пытаясь уговорить аббата помочь ей найти выход из ее страданий. Но священник, человек простой и не слишком умный, может только дергать свою запачканную рясу, рассеянно кричать на своих прислужников и произносить христианские банальности. Эмма идет своим тихим безумным путем, вне утешения ни Бога, ни человека.

Я чувствовала себя чем-то вроде Эммы Бовари в отношениях с психиатром, которого я назову доктором Голдом, которого я начала посещать, когда октябрь превратился в ноябрь, когда отчаяние начало беспощадно стучать ежедневно. Я никогда прежде не консультировался с психотерапевтом ни о чем, и я чувствовал себя неловко, а также немного оборонялся; моя боль стала настолько сильной, что я счел маловероятным, чтобы разговор с другим смертным, даже с профессиональным опытом в области расстройств настроения, мог облегчить страдания. Г-жа Бовари подошла к священнику с тем же нерешительным сомнением. Однако наше общество так устроено, что доктор Голд или кто-то вроде него является авторитетом, к которому приходится обращаться в кризисной ситуации, и это не совсем плохая идея, поскольку доктор Голд — выпускник Йельского университета, высококвалифицированный специалист. — по крайней мере, обеспечивает фокус, к которому можно направить свои умирающие силы, предлагает утешение, если не большую надежду, и становится вместилищем излияний горя в течение пятидесяти минут, которые также приносят облегчение жене. Тем не менее, хотя я никогда не стал бы сомневаться в потенциальной эффективности психотерапии при начальных проявлениях или более легких формах болезни — или, возможно, даже после серьезного приступа, — ее польза на поздней стадии, в которой я находился, должна быть практически нулевой. Более конкретной целью моей консультации с доктором Голдом было получение помощи с помощью фармакологии, хотя и это, увы, было химерой для жертвы, оказавшейся на дне, какой я стал.

Г-жа Бовари подошла к священнику с тем же нерешительным сомнением. Однако наше общество так устроено, что доктор Голд или кто-то вроде него является авторитетом, к которому приходится обращаться в кризисной ситуации, и это не совсем плохая идея, поскольку доктор Голд — выпускник Йельского университета, высококвалифицированный специалист. — по крайней мере, обеспечивает фокус, к которому можно направить свои умирающие силы, предлагает утешение, если не большую надежду, и становится вместилищем излияний горя в течение пятидесяти минут, которые также приносят облегчение жене. Тем не менее, хотя я никогда не стал бы сомневаться в потенциальной эффективности психотерапии при начальных проявлениях или более легких формах болезни — или, возможно, даже после серьезного приступа, — ее польза на поздней стадии, в которой я находился, должна быть практически нулевой. Более конкретной целью моей консультации с доктором Голдом было получение помощи с помощью фармакологии, хотя и это, увы, было химерой для жертвы, оказавшейся на дне, какой я стал.

Он спросил меня, склонен ли я к суициду, и я неохотно ответил, что да. Я не стал вдаваться в подробности — поскольку в этом не было необходимости — не сказал ему, что на самом деле многие артефакты моего дома стали потенциальными орудиями для моей собственной гибели: чердачные стропила (и один или два внешних клена) — средство для подвески. я сам, гараж — место, где можно вдохнуть угарный газ, ванна — сосуд, куда поступают потоки из моих открытых артерий. Кухонные ножи в их ящиках имели для меня только одну цель. Смерть от сердечного приступа казалась особенно привлекательной, освобождая меня от активной ответственности, и я играл с идеей самоиндуцированной пневмонии — долгого, холодного похода в рубашке без рукавов через дождливый лес. Я также не упустил из виду мнимую аварию, а-ля Рэндалл Джаррелл, когда шел перед грузовиком на шоссе неподалеку. Эти мысли могут показаться диковинно мрачными — натянутой шуткой, — но они искренни. Они, несомненно, особенно неприятны здоровым американцам с их верой в самосовершенствование. Однако на самом деле такие отвратительные фантазии, которые заставляют здоровых людей содрогаться, для глубоко угнетенного ума являются тем же, чем похотливые грезы для людей с сильной сексуальностью. Мы с доктором Голдом начали болтать два раза в неделю, но я мало что мог ему сказать, кроме тщетных попыток описать свое отчаяние.

Однако на самом деле такие отвратительные фантазии, которые заставляют здоровых людей содрогаться, для глубоко угнетенного ума являются тем же, чем похотливые грезы для людей с сильной сексуальностью. Мы с доктором Голдом начали болтать два раза в неделю, но я мало что мог ему сказать, кроме тщетных попыток описать свое отчаяние.

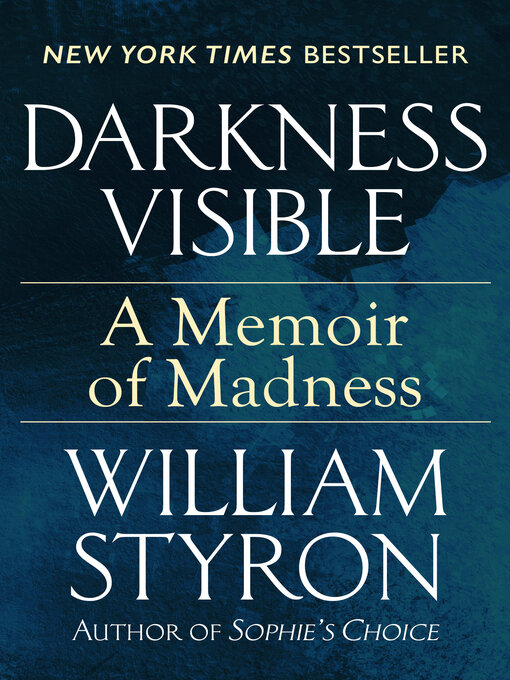

«Видимая тьма» Уильяма Стайрона пролила свет на депрессию 25 лет назад

Культура

Двадцать пять лет назад автобиография Уильяма Стайрона привлекла внимание к реальности депрессии.

Автор: Питер Фулхэм рассказ о его погружении в пучину клинической депрессии и обратно , появился в Ярмарка тщеславия . В произведении в мельчайших подробностях показано, как меланхолия Стайрона, длившаяся всю жизнь, сразу сменилась соблазнительным желанием покончить с собой. Несколько месяцев спустя он выпустил эссе в виде книги, дополнив статью воспоминаниями о том, когда болезнь впервые овладела им: в Париже, когда он собирался принять Prix mondial Cino Del Duca 1985 года, французскую литературную премию. . По собственному признанию автора, отклик читателей был беспрецедентным. «Это было просто ошеломляюще. Письма приходили тысячами», — сказал он Чарли Роузу. «Я действительно не осознавал, что это затронет такой нерв».

. По собственному признанию автора, отклик читателей был беспрецедентным. «Это было просто ошеломляюще. Письма приходили тысячами», — сказал он Чарли Роузу. «Я действительно не осознавал, что это затронет такой нерв».Стайрон, возможно, был поражен потоком писем, но во многом его легко понять. Академические исследования психических заболеваний в то время были относительно всеобъемлющими, но до сих пор никто не представил такой отчет, который Стайрон сделал для публики: отчет из первых рук о том, каково это, когда вас настигает чудовищное состояние. Он также выявил неадекватность самого слова, которое до сих пор используется взаимозаменяемо для описания случая хандры, а не бурной агонии, слишком хорошо знакомой страдающим.

Общеизвестно, что депрессию трудно описать, но Стайрону удалось расщепить атом. «Я чувствовал, как ужас, словно какой-то ядовитый туман, накатывает на мой разум», — писал он в одной из глав. В другом: «Это не сразу идентифицируемая боль, как от сломанной конечности. Может быть, правильнее будет сказать, что отчаяние… становится похоже на дьявольский дискомфорт заточения в люто раскаленном помещении. А поскольку ветерок не шевелит этот котел… вполне естественно, что жертва начинает непрестанно думать о забвении.

Может быть, правильнее будет сказать, что отчаяние… становится похоже на дьявольский дискомфорт заточения в люто раскаленном помещении. А поскольку ветерок не шевелит этот котел… вполне естественно, что жертва начинает непрестанно думать о забвении.

Как человек, который периодически боролся с одной и той же болезнью со времен колледжа, эти предложения были катарсисом, как и я подозреваю, что они были для многих читателей, которые написали Стайрону, недвусмысленно признаваясь, что он спас их жизни. Какой бы жестокой ни была депрессия, один из основных способов, которыми человек может сдержать ее, — это солидарность. Вы не одиноки, напомнил Стайрон своим читателям, и туман рассеется. Терпение имеет первостепенное значение.

Учитывая монументальный вклад Стайрона в американскую литературу, может показаться странным несоответствием, что этот тонкий том, скорее всего, станет его самым устойчивым произведением. Но во многом Darkness Visible стал кульминацией жизни, потраченной на борьбу со значением печали. Например, в Sophie’s Choice черная бездна — это наследие Холокоста. В «Лежать во тьме », в котором рассказывается о гордости и вине Глубокого Юга, боль разделяется между скорбящей семьей. Оба этих романа, стоит отметить, связаны с самоубийством.

Например, в Sophie’s Choice черная бездна — это наследие Холокоста. В «Лежать во тьме », в котором рассказывается о гордости и вине Глубокого Юга, боль разделяется между скорбящей семьей. Оба этих романа, стоит отметить, связаны с самоубийством.

Книга не только утешила читателей, но и помогла снять клеймо, стоящее за этим заболеванием. Страдающие сегодня могут обратиться к большому количеству личных писем по этому вопросу, и целый ряд общественных деятелей — от Майка Уоллеса до Брук Шилдс — говорили с прессой о борьбе с болезнью. Но книга Стайрона почти во всех отношениях была первой, и по этой причине память о нем укрепилась не только как о великом американском писателе, но и как о новаторском защитнике психического здоровья.

Это была роль, которую он не искал и, по словам его дочери в ее собственных мемуарах, не носил легкомысленно, отвечая почти на каждое письмо, которое он получал. Как и у многих людей, у которых в прошлом был депрессивный эпизод, болезнь Стайрона вернулась после 15-летней передышки. Однако он был полон решимости, чтобы его собственное несчастье не запятнало надежды читателей, которых он ободрял. Опасаясь, что он может покончить с собой (страх, к счастью, никогда не осознаваемый), Стайрон составил следующую записку:

Однако он был полон решимости, чтобы его собственное несчастье не запятнало надежды читателей, которых он ободрял. Опасаясь, что он может покончить с собой (страх, к счастью, никогда не осознаваемый), Стайрон составил следующую записку:

Я надеюсь, что читатели Darkness Visible — прошлого, настоящего и будущего — не будут обескуражены тем, как я умираю… Каждый должен продолжать борьбу, потому что всегда есть вероятность, что вы выиграете битву, и почти наверняка ты выиграешь войну. Всем вам, страдающим и не страдающим, я посылаю свою неизменную любовь.

Свидетельством его стойкости является то, что, вновь отражая тьму, он имел присутствие духа, чтобы успокоить своих читателей в случае катастрофы. Его карьера — это урок извлечения достоинства из невзгод.

В конце Sophie’s Choice Стинго, альтер-эго Стайрона, пробирается на пляж Кони-Айленда, опустошенный горем. Он засыпает на песке, и его встречают ужасающие видения, но на следующее утро он просыпается под обнадеживающие звуки детей и сияние раннего утреннего неба.