Камское устье: место слияния Волги и Камы

?

- Камское устье: место слияния Волги и Камы

- mitrofanova_m

- March 30th, 2021

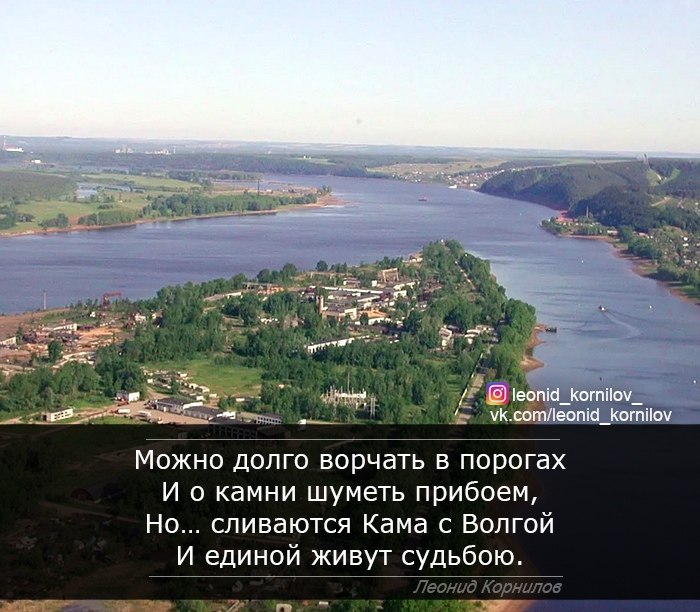

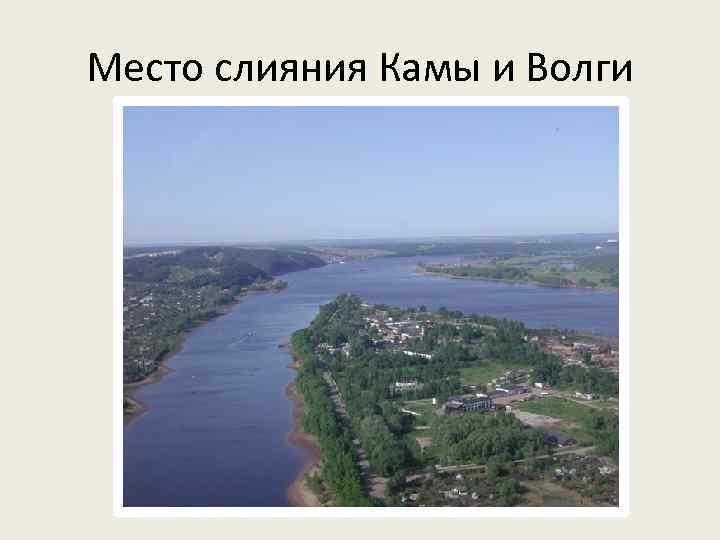

Одно из самых впечатляющих мест, которые мне довелось увидеть в 2020-м, было место слияния Волги и Камы, Камское устье.

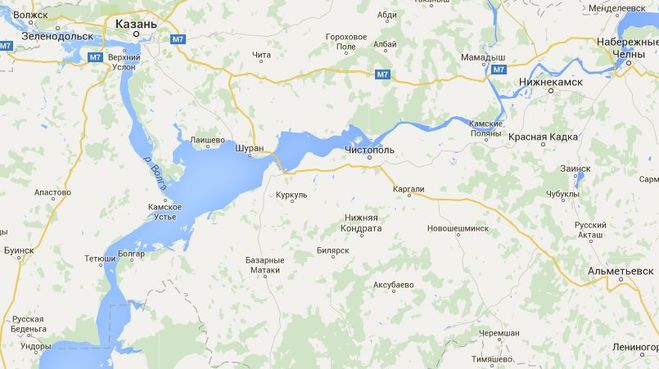

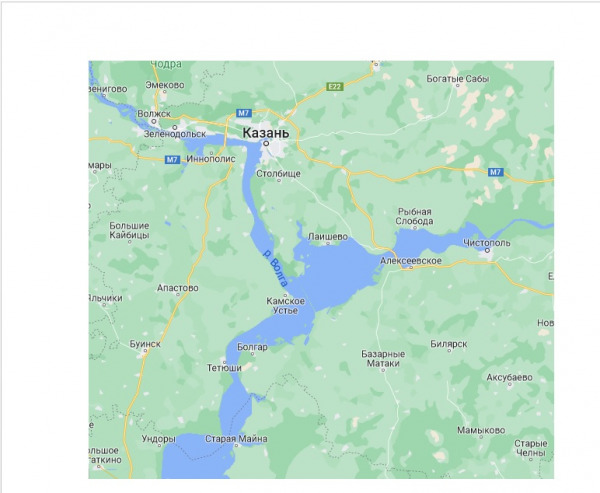

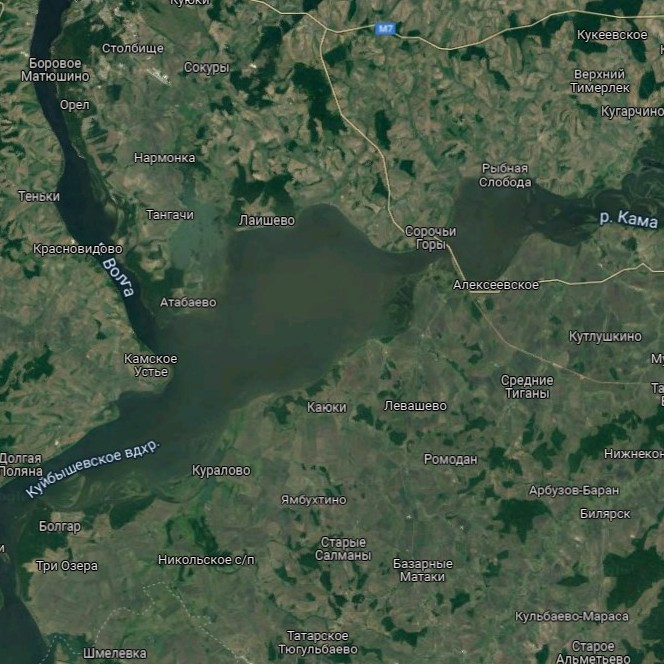

Оно находится в 120 км от Казани и вид открывается с горы Лобач, чтобы попасть туда мы взяли в аренду машину и поехали.

Последние километры пути — это грунтовка с глубокой колеёй, поднимающаяся в гору. Думаю, многие ездят по таким дорогам на дачу, но, кажется, мы там оцарапали веткой наш арендный Datsun, за что с нас хотели взять денег (но не взяли). Но если бы взяли, я для себя точно решила: «Это стоило того!»Навигатор уверенно вёл нас по этой странной дороге, но так как он мог ошибаться, а испытание для датсуна было серьезное, то я притормозила, чтобы спросить у встречной машины, туда ли мы едем: «А там это… ну… красиво?.

.»

.»

Водитель посмотрел на меня с некоторым недоумением, но подтвердил, что да, там и есть тот самый вид.Ничего предвещало, но перед нами открылся такой невероятный простор, бескрайнее разлившееся море.

Уаааааууу — только и смогли мы произнести несколько гласных букв.дорога из Казани:

34

5

6

7

8

Дорога на гору Лобач:

910

11

Расстояние в этом месте составляет 50 км.

И есть альтернативное мнение, что это не Кама впадает в Волгу, а Волга в Каму (технически) и продолжающаяся дальше река должна была бы называться Камой. Но у Камы, кажется, был плохой пиарщик, поэтому «главной русской рекой» стала не она.12

13

14

15

16

Гора Лобач, с которой и открывается этот вид, высотой всего 136 метров (но и это позволяет быть одной из высочайших точек на Волге). Считается местом силы.

Силы здесь точно много — силы стихии, природы. Здесь захватывает дух, больше, чем на море — от моря ты ждёшь бескрайности и необъятности, это его неоспоримые свойства, но когда две могучие реки оказываются такими, это впечатляет.17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

В 1870 в окрестностях горы Репин писал эскизы к картине «Бурлаки на Волге»

В 1937 у горы Лобач были обнаружены 2 полных скелета мамонтов.

Рядом с горой расположена Юрьевская пещера — длиннейшая в Поволжье.39

40

41

42

43

44

Но мы поехали дальше — в ещё одно удивительное место, усадьбу Долгая поляна.

Октябрь 2020

Tags: autumn, kazan, photo, russia, travel

Свияжск — остров-град из волшебных сказок

Спустя неделю после возвращения из Казани и оборачиваясь назад, я понимаю, что особенно яркие впечатления после себя оставили два места: это Свияжск…

Териберка

И ещё про Териберку.

Здесь можно посмотреть на водопад и дорогу к нему, а ещё закат, озеро и другие красоты этого места. А здесь я покажу кладбище…

Здесь можно посмотреть на водопад и дорогу к нему, а ещё закат, озеро и другие красоты этого места. А здесь я покажу кладбище…Териберка. Дорога к водопаду

Тери́берка — село в Мурманской области. Я была там в прошлом августе. Ездила на заплыв в Баренцевом море, то есть практически в Северном Ледовитом…

Дивногорье — музей-заповедник в Воронежской области

Вернулась из большого автомобильного путешествия за рулём по маршруту: Санкт-Петербург-Торжок-Кондрово (Калуга) — Никола-Ленивец — Ростов-на-Дону -…

Заплыв Ruskeala Swim в горном парке Рускеала и карельский закат — 30/06/2018

30-го июня я снова посетила горный парк Рускеала в Карелии.

В этот раз для того, чтобы совершить там свой первый заплыв в открытой воде. Заплыв…

В этот раз для того, чтобы совершить там свой первый заплыв в открытой воде. Заплыв…Осенняя Рускеала

Я была в горном парке Рускеала зимой, весной и летом, не хватало в этом списке только золотой осени. Я достаточно много рассказывала про Рускеалу…

Старая Русса

Лето — пора не только больших путешествий, но и маленьких поездок на выходные.

Так из Петербурга можно съездить в Карелию, на Валаам, в Псков,…

Так из Петербурга можно съездить в Карелию, на Валаам, в Псков,…Москва: январь 2017

Если Петербург даже в праздники имеет строгий стройный вид, то Москва вся переливается огнями. Там всё сияет, играет музыка, ярмарки пахнут…

Горный парк «Рускеала»: спуск в провал

Про горный парк «Рускеала» я писала уже много ( по тэгу тут).

А в нашу прошлогоднюю поездку (в прошлом марте) мы спускались в провал. Рускеала -…

А в нашу прошлогоднюю поездку (в прошлом марте) мы спускались в провал. Рускеала -…

Слияние Волги и Камы

Корабль наш огибает Свияжск. Сказочными кажутся эти белые стены церквей и колоколен. А дальше, за излучиной волжского берега, виднеются шатры, купола и минареты Казанского кремля.

Ныне существующие стены и башни Казанского кремля построены в 1556-1562 годах псковскими мастерами во главе с Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. В конце XVI — начале XVII века они были существенно перестроены, а в XVIII веке местами надстроены. Толщина стен в нижней части достигает 6 метров, высота 8-12 метров; по их верху идут зубцы прямоугольной формы с «ласточкиными хвостами».

Из тринадцати башен кремля сохранились восемь. Главная — Спасская проездная башня с надвратной церковью Спаса Нерукотворного Образа — расположена в южной части крепостной стены. Башня четырехъярусная, два нижних яруса четырехгранные, третий — восьмигранный, в нем установлены часы; четвертый — восьмигранный с арочными проемами и звонницей. Верх шатровый.

Башня четырехъярусная, два нижних яруса четырехгранные, третий — восьмигранный, в нем установлены часы; четвертый — восьмигранный с арочными проемами и звонницей. Верх шатровый.

Наиболее примечательное в архитектурном отношении сооружение внутри кремля — так называемая башня Сююмбике. Три четверика разной высоты поставлены один на другой; выше — два восьмерика, один на другом; на верхнем восьмерике — восьмигранный шатер с дозорной площадкой и шпилем. В нижнем четверике — широкий арочный проезд. Высота башни — около 58 метров. Время постройки точно не известно; вероятнее всего — начало XVIII века (к исторической хатун Сююмбике, жившей в XVI веке, башня, очевидно, не имеет отношения). Оригинальность облика башни усиливается ее заметным наклоном: отклонение вершины шпиля от вертикали составляет почти два метра.

А в воздухе над Казанским кремлем и в волжских водах уже ощущается близость чего-то необъятного, пугающего и манящего.

Слияние двух великих водных потоков всегда являет зрелище необыкновенное. Мощь и простор. Душа человеческая страшится этого простора и радуется ему. Слияние Волги и Камы — самое грандиозное слияние вод во всей Европе. Две могучие реки, вобравшие в себя тысячи речек и ручейков от Валдая до Урала, объединяют здесь свои силы. Уровень их сейчас поднят плотиной Жигулевской (Куйбышевской) ГЭС, и слияние их выглядит как море.

Мощь и простор. Душа человеческая страшится этого простора и радуется ему. Слияние Волги и Камы — самое грандиозное слияние вод во всей Европе. Две могучие реки, вобравшие в себя тысячи речек и ручейков от Валдая до Урала, объединяют здесь свои силы. Уровень их сейчас поднят плотиной Жигулевской (Куйбышевской) ГЭС, и слияние их выглядит как море.

Здесь всеми чувствами — даже кожей — начинаешь ощущать, что такое Волга. Она собирает воду с одной трети европейской территории России. В нее сливаются 150 тысяч водотоков. Если бы все реки, речки, речушки, ручьи, ручейки, составляющие ветвистое дерево бассейна Волги, можно было вытянуть в одну линию, то она протянулась бы на 574 тысячи километров. Волга на три четверти наполняет чашу Каспийского моря, вливая в нее по 220 кубокилометров воды ежегодно.

А самое главное, Волга — становой хребет Европейской России. Вся история России — от походов варяго-росских князей до полетов в космос — связана с Волгой. Дореволюционный писатель и публицист Василий Розанов назвал ее «Русский Нил».

Дореволюционный писатель и публицист Василий Розанов назвал ее «Русский Нил».

Впрочем, русской рекой от истока до устья Волга стала только лет 300- 400 назад, когда по берегам ее выросли русские города и села, когда степи вокруг нее были заселены и распаханы. И став русской, Волга осталась, как прежде, рекой многих народов. Рекой не разделяющей, а объединяющей.

И тысячу, и полторы тысячи лет назад Волга была главной дорогой Восточной Европы. А место слияния Волги и Камы — главной развилкой на этой дороге. Снизу, со стороны Дона и Каспия, приходили сюда ладьи византийских и арабских купцов, людей многоопытных, смелых, а порой и воинственных. Отсюда на северо-запад по Волге шел путь к валдайскому водоразделу и далее — в Балтийское море, в страны Северной Европы. И другой путь, на северо-восток, по Каме, в землю, именуемую Биармия или Великая Пермь. Туда шли добывать пушнину, драгоценные меха. Этим же путём везли с дикого Севера кость и жир морского зверя.

Примерно в 30 километрах к югу от слияния Волги и Камы, на обрывистых холмах, ныне именуемых бугор Коптелов и Бабий, уже в VI веке появились торговые поселения. Со временем на их месте вырос большой город, торговый, богатый. Под названием Булгар его впервые упоминает арабский путешественник ал-Балхи в 920 году. Булгар стал центром крупного государства, выросшего на волжско-камской развилке, — Великой Булгарии. Булгария враждовала с Хазарской державой и то воевала, то мирилась с Русью. Мимо Булгара проходили ладьи с дружинниками Святослава — громить хазарский Итиль; на Булгар ходил войной сын Святослава Владимир — правда, без особого успеха. Жизнь кипела на улочках Булгара почти полтысячелетия. Сожженный во времена Батыя, он возродился под властью ханов Золотой Орды, вновь разрушен воинами Тимура и окончательно добит московскими воеводами во времена Василия Темного. Сохранились городище и несколько каменных построек золотоордынской эпохи.

А к северу от руин Булгара, за необозримыми водными просторами, — обрывистый, высокий мыс. Он называется Лобач. С его вершины видны две бесконечности — Волга и Кама.

Он называется Лобач. С его вершины видны две бесконечности — Волга и Кама.

Автор текста Анджей Иконников-Галицкий. Из книги «Удивительные места России» (СПб., 2014)

Река Волга | Карта, определение, экономика и факты

Волга , русская Волга, древняя (греческая) Ра или (татарская) Итиль или Этиль , река Европы, самая длинная и главная на континенте водный путь западной России и историческая колыбель Российского государства. В его бассейне, раскинувшемся примерно на две пятых европейской части России, проживает почти половина всего населения Российской республики. Огромное экономическое, культурное и историческое значение Волги — наряду с огромными размерами реки и ее бассейна — ставит ее в один ряд с великими реками мира.

Берущая начало на Валдайской возвышенности к северо-западу от Москвы, Волга впадает в Каспийское море примерно в 2193 милях (3530 км) к югу. Он медленно и величественно падает от источника на высоте 748 футов (228 метров) над уровнем моря до устья на высоте 92 фута ниже уровня моря. При этом Волга получает воду около 200 притоков, большинство из которых впадает в реку на ее левом берегу. Его речная система, состоящая из 151 000 рек, постоянных и временных водотоков, имеет общую длину около 357 000 миль.

Он медленно и величественно падает от источника на высоте 748 футов (228 метров) над уровнем моря до устья на высоте 92 фута ниже уровня моря. При этом Волга получает воду около 200 притоков, большинство из которых впадает в реку на ее левом берегу. Его речная система, состоящая из 151 000 рек, постоянных и временных водотоков, имеет общую длину около 357 000 миль.

Физические характеристики

Площадь бассейна реки составляет около 533 000 квадратных миль (1 380 000 квадратных километров), простираясь от Валдайской возвышенности и Среднерусской возвышенности на западе до Уральских гор на востоке и резко сужаясь у Саратова на юге. От Камышина река течет к своему устью без притоков на протяжении около 400 миль. В бассейне Волги лежат четыре географические зоны: густой болотистый лес, простирающийся от верховий реки до Нижнего Новгорода (бывший Горький) и Казани; лесостепь, простирающаяся оттуда до Самары (бывшего Куйбышева) и Саратова; степь оттуда до Волгограда; и полупустынные низменности к юго-востоку от Каспийского моря.

Физиография

Течение Волги делится на три части: верхнюю Волгу (от истока до впадения Оки), среднюю Волгу (от впадения Оки до впадения Камы) и нижнюю Волгу (от впадения Оки в Каму). впадение Камы в устье самой Волги). Волга представляет собой небольшой ручеек в своем верхнем течении через Валдайскую возвышенность, становящийся настоящей рекой только после впадения нескольких ее притоков. Затем она проходит через цепь небольших озер, впадает в реку Селижаровку, а затем течет на юго-восток по террасированному желобу. За городом Ржев Волга поворачивает на северо-восток, впадает в приток рек Вазузы и Тверцы у Твери (бывший Калинин), а затем продолжает течь на северо-восток через Рыбинское водохранилище, в которое впадают другие реки, такие как Молога и Шексна, течь. От водохранилища река течет на юго-восток по узкой, обсаженной деревьями долине между Угличским нагорьем на юге и Даниловской возвышенностью и Галицко-Чухломской низменностью на севере, продолжая свое течение по Унженской и Балахнинской низменностям до Нижнего Новгорода. (На этом участке в Волгу впадают реки Кострома, Унжа и Ока.) В своем направлении с востока на юго-восток от впадения Оки в Казань Волга удваивается в размерах, получая воды из Суры и Свияги на своем правом берегу и слева Керженец и Ветлуга. У Казани река поворачивает на юг в Самарское водохранилище, где к ней слева присоединяется ее главный приток Кама. С этого места Волга становится могучей рекой, которая, за исключением крутой петли на Самарской Луке, течет на юго-запад вдоль подножия Волжских холмов в сторону Волгограда. (Между Самарской Лукой и Волгоградом в нее впадают лишь относительно небольшие левобережные притоки Самары, Большого Иргиза и Еруслана.) Выше Волгограда главный приток Волги, Ахтуба, ответвляется на юго-восток к Каспийскому морю, проходя параллельно главному течение реки, которое также поворачивает на юго-восток. Между Волгой и Ахтубой находится пойма, характеризующаяся многочисленными сообщающимися протоками и старыми руслами и петлями. Выше Астрахани второй рукав, Бузан, знаменует собой начало дельты Волги, которая площадью более 7330 квадратных миль является крупнейшей в России.

(На этом участке в Волгу впадают реки Кострома, Унжа и Ока.) В своем направлении с востока на юго-восток от впадения Оки в Казань Волга удваивается в размерах, получая воды из Суры и Свияги на своем правом берегу и слева Керженец и Ветлуга. У Казани река поворачивает на юг в Самарское водохранилище, где к ней слева присоединяется ее главный приток Кама. С этого места Волга становится могучей рекой, которая, за исключением крутой петли на Самарской Луке, течет на юго-запад вдоль подножия Волжских холмов в сторону Волгограда. (Между Самарской Лукой и Волгоградом в нее впадают лишь относительно небольшие левобережные притоки Самары, Большого Иргиза и Еруслана.) Выше Волгограда главный приток Волги, Ахтуба, ответвляется на юго-восток к Каспийскому морю, проходя параллельно главному течение реки, которое также поворачивает на юго-восток. Между Волгой и Ахтубой находится пойма, характеризующаяся многочисленными сообщающимися протоками и старыми руслами и петлями. Выше Астрахани второй рукав, Бузан, знаменует собой начало дельты Волги, которая площадью более 7330 квадратных миль является крупнейшей в России. Другими основными рукавами дельты Волги являются Бахтемир, Камызяк, Старая Волга и Болда.

Другими основными рукавами дельты Волги являются Бахтемир, Камызяк, Старая Волга и Болда.

Викторина «Британника»

Вода и ее различные формы

Гидрология

Питание Волги снеговое (60% годового стока), подземные (30%) и дождевые (10%) воды. Естественный, дикий режим реки характеризовался высоким весенним половодьем ( половодье ). До ее зарегулирования водохранилищами годовые колебания уровня составляли от 23 до 36 футов на верхней Волге, от 39до 46 футов на средней Волге и от 10 до 49 футов на нижней Волге. В Твери среднегодовой расход реки составляет около 6 400 кубических футов (180 кубических метров) в секунду, в Ярославле — 39 000 кубических футов в секунду, в Самаре — 272 500 кубических футов в секунду, а в устье реки — 284 500 кубических футов в секунду. Ниже Волгограда река теряет около 2% воды на испарение. Над впадением Камы проходит более 90% годового стока.

Направление речной долины и смещение Волго-Камского междуречья в неоген-четвертичное время.

ВВЕДЕНИЕ

Сведения о древних речных отложениях Волго-Камского междуречья

известны более 150 лет. Систематическое изучение неогеновой реки

долины начались в 30-40-х гг. ХХ в. Наиболее значимые

работы, представившие первую информацию о сети неогеновых долин

конфигурация, возраст соответствующих долинных отложений

и морфологии – исследования, проведенные Кирсановым Н.В. [1],

Каштанов С.Г. [2], Горецкий Г.И. [3]. Тогда данные неогеновых долин

были расширены работами Объединовой Г.В. [4], Дедков А.П. [5],

Сиднев А.В. [6], Бутаков Г.П. [7]. Один из недавних ремонтов

Локация неогеновой долины была выполнена в 1997 под руководством

Марамчин С.А., Уланов Е.И. во время подготовки

«Сводная геологическая карта месторождений Республики Татарстан»

в масштабе 1:200 000″ [8]. Однако эти данные во многом

противоречило предыдущим исследованиям. Вопросы о неогеновой долине

возраст, положение, слияние крупнейших рек Волги и Камы были

под обсуждением. Вопросы о значениях, направлении и факторах зачета

Вопросы о значениях, направлении и факторах зачета

унаследованные современными долинами, относящиеся к неогену, остались нерешенными.

Материал и методы исследования:

Статья основана на анализе 1465 скважин, выявивших

неогеновые отложения в междуречье Волги и Камы на территории

Республики Татарстан. Программа <<КартаИнфо>>

разработана карта фактического материала, содержащая информацию о

мощность и абсолютная отметка подошвы неогеновых отложений. Тогда эта карта была

в соответствии с «Сводной геологической картой Республики

Месторождения Татарстана в масштабе 1:200 000» [8]. Это сочетание

позволило уточнить границы неогеновых отложений на основании

нового фактического материала, появившегося после публикации карты.

обработка материала выполнена программой <

по методике <<Кригинга>>. Эта процедура позволяла

создание цифровых моделей неогеновых отложений и эрозионной поверхности

(погребен под неогеновыми отложениями) емкостное выделение. Карты

Разработаны поверхности неогеновой эрозии, реконструкция и обеспечение

неогеновых палеодолин и палеорусел выполнены по

Данные моделирования программы <

Неоген и современное расположение долины позволили оценить

направление и величина его смещения в течение неоген-четвертичного периода.

Неогеновая долина местоположение:

Погребенные неогеновые речные долины исследуемого района имеют широкое распространение

(Рисунок 1). Развитие неогеновой речной сети в пределах этого

территория возникла в неогене на рубеже миоцена-плиоцена

период. Главными реками были Палео-Кама и Палео-Волга. И самый большой

рекой была Палео-Кама [9]. В то же время долины почти всех

были заложены существующие в настоящее время большие и средние реки.

Долина Палео-Волги в пределах изучаемой территории прослеживается до

слева от современного русла Волги. До слияния с

Палео-Кама Палео-Волга принимала ряд притоков: Палео-Свияга,

Палео-Казанка, Палео-Меша. Долина Палео-Камы прослежена от

современное устье реки Белой по левому берегу Камы

река. Вблизи г. Нижнекамска Палео-Кама пересекает дважды современный

русла и прослеживается справа от современного русла в пределах

Елабужско-Нижнекамский городской район. Юго-западнее г. Нижнекамска

Юго-западнее г. Нижнекамска

Палео-Кама делится на два рукава. Главный водоток Камы

нанесен на карту в сторону Бол. Толкиш М. Толкишские деревни, где сливаются с

произошла Палео-Волга.

Крупнейшие реки, впадающие в Палео-Каму до

слияния с Палео-Волгой были Палео-Ик, Палео-Зай и Палео-Вятка.

Значимыми притоками были Палео-Менцель, Палео-Челна, Палео

Кичуй, впадавший в долину Палео-Камы с юга, и Палео-Из

и Палео-Тойма с севера. Почти все палеодолины левого

притоков, а также долина Палео-Вятки нанесена на карту по левому

берега современных рек. После впадения в Палео-Волгу левая

берегу Палео-Камы нанесены на карту долины крупных притоков Палео-М.

Черемшана, Палео-Б.Черемшана, Палео-Сульчи и Палео-Кондурчи.

Палео-Кармалка справа впадала в Палео-Волгу-Каму.

Направление и величина смещения речных долин во время

Неоген-четвертичный период. Современные речные долины приурочены к неогену.

сеть долины. По плану современный разрез реки

(русло) располагается либо левее, либо правее неогенового

палеорусло или совпадает с его положением. В таблице 1 представлены данные

В таблице 1 представлены данные

для некоторых рек вдоль направления смещения современного вреза относительно

к неогеновому. Из таблицы видно, что в течение четвертичного периода

правостороннее смещение было преобладающим. Большинство палео-долин расположены

слева от современных долин и на реках, имеющих меридиональное

направление более ярко выражено.

Характерно наибольшее смещение русла в течение четвертичного периода.

для реки Волги. При этом имеется только правостороннее смещение на всем протяжении

область исследования.

В районе Рыбной Слободы с. г. Чистополь

отклонение современного палеорусла составляет около 100 км. Среднее смещение

составляет 30-50 км. Величина смещения современной долины по отношению к палео

долины оценивались по палеоруслу и современному смещению русла.

значения смещения крупных притоков рек Волги и Камы не

регулярно превышают 8,0-10,0 км. Нижнее течение реки Шешмы, которая

зарегистрированное максимальное значение 35,0 км составляет исключение. Для стр.

Для стр.

максимальная протяженность зачета составляет 13,5 км по реке Свияга в пределах

территории Республики Татарстан, 8,5 км по реке Вятка, 8,0 км по

Ик и 7,0 км до реки Зая. Для небольших рек эти значения

не более 3,0-5,0 км. Например, максимальное значение для Кичуй и

Лесной Зай составляет 4,5 км. Правостороннее смещение характерно для всех этих

реки. При этом значения смещения в верховьях речных долин

иметь минимальное значение. Следует иметь в виду, что настоящая верхняя

плесы этих палеорек были уничтожены во время последующих

развитие рельефа. Поэтому значения смещения могут быть ближе к нулю

ценности. Таким образом, величина смещения зависит от размера водотока.

влияние силы Кориолиса тем выше, чем выше половодье.

водоток [10].

Однако эта тенденция нарушается при увеличении других факторов

значение, прежде всего литолого-тектоническое и гидрологическое. Как мы

выше, смещение долины р. Волги в пределах РТ составляет около

50 км в среднем. Однако в районе поселка Верхний Услон

где Волга охватывает Верхнеуслонскую брахиантиклиналь, ядро которой

сложен пермскими известняками и доломитами, устойчивыми к эрозии.

величина смещения не превышает 8-10 км. Значение смещения разреза Камы

для четвертичного периода сопоставим с волжским смещением Казанского

область. При этом Кама была и остается более многоводной рекой, чем Волга.

Максимальная величина смещения Камы не превышает 10-12 км, а в отдельных районах

современное русло Камы проходит над палеоруслом. Курс Волги

и смещение Камы в течение четвертичного периода (1,8 млн лет) имеют одинаковые

разница. Среднее смещение Волги составило 0,02-0,06 м/год,

скорость смещения Камы значительно ниже и составляет менее 0,006 м/год.

В Каме нет направленного смещения. Такой особенностью реки Камы является

объясняется несколькими факторами. В пределах РТ Камские потоки в межкупольном уменьшении

Северо- и Южно-Татарских сводов и во многом предопределен

положение Камско-Кинельской системы разломов. С гидрографической точки

зрения современная Кама как Палео-Кама, образует значительные меандры,

что привело к смещению современного разреза влево в некоторых областях.

Для некоторых левых притоков Камы правый и левый

смещение естественное. Например, река Б. Черемшан смещена от палео

разрез на 10 км справа и на 12,5 км слева. Такой

особенности смещения связаны со смещением современных тектонических

сдвиги разного направления. Литологический фактор в таком значительном

смещения не менее важны. Почти все четвертичные долины были основаны

в рыхлых неогеновых отложениях, повлиявших на ее значительный латеральный

смещения.

В ходе исследований выявлен левосторонний сдвиг в русле реки

часть некоторых левых притоков Ики, Заи, Шешмы. Левая рука

смещение русловых частей этих малых притоков связано с

гидродинамическое воздействие основного русла реки, вызывающее ложный эффект

силы Кориолиса [11].

Роль литологического фактора в значении смещения может быть

оценивается по данным смещения рек, пересекающих различные

литологические комплексы.

Наиболее интересны в этом отношении Волга и Свияга

долины. Развитие неогеновой и современной долины Волги в пределах

изучаемый участок возник во время доломитового известкового и известково-гипсового комплекса

Пермь. Ниже г. Тетюши входит в полосу легкоразмываемых

Ниже г. Тетюши входит в полосу легкоразмываемых

Юрско-меловые глинистые отложения. Значительное смещение Волги до

Для всей этой территории характерно 70-90 км (рис. 2).

Аналогичная картина наблюдается в районе реки Свияга

долина. В среднем течении река врезается в карбонатно-глинистые

юрско-меловой комплекс, максимальное смещение современного русла в

относительно палеорусла на участке 13,5 км, в нижнем

доходит до нее, врезается в известняково-доломитовый пермский комплекс, смещение

что составляет не более 6,5 км.

Выводы:

Преимущественное смещение современных долин по отношению к неогену

на Волго-Камских реках — правосторонний сдвиг, связанный с

воздействие силы Кориолиса на водоток. Значение этого сдвига

зависит в первую очередь от размера водотока. Значения смещения больших

рек составляет 15-50 км, в среднем до 15 км для средних рек.

Для малых рек эти значения не превышают 3,0-5,0 км.

Однако эта тенденция нарушается литолого-тектоническим фактором

повышение важности. Левостороннее смещение долины связано с этим

Левостороннее смещение долины связано с этим

фактор, а также вариации его значений смещения.

ИНФОРМАЦИЯ О ИЗДЕЛИИ

История статьи:

Поступила в редакцию 14.02.2014 г.

Поступила в редакцию 24 февраля 2014 г.

Принят 29 марта 2014 г.

Доступен онлайн 14 апреля 2014 г.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование было частично поддержано «Российским

Географическое общество» -РГО, -НИЧ № 13-05-41126-а.

отчетное исследование было частично поддержано Российским Фондом Фундаментальных

НИР-РФФИ-НИЧ № 14-05-00503.

ССЫЛКИ

[1] Кирсанов Н.В., 1955. О Балаханском ярусе в составе

Плиоцен Татарии // Известия Казанского отделения АН СССР. сир Геол. наук, 3:

109-120.

[2] Каштанов С.Г., 1960. Палео-Камская долина в Казанском Закамье //

Известия Казанского отделения АН СССР, 6: 61-66.

[3] Горецкий Г.И., 1964. Прарек Аллювий больших антропогенных

родовые реки русских равнин.- М.: Наука, 414 с.

[4] Объединова Г.В., 1977. Циклы эрозии и формирование

Длина р. Волги.- М.: Недра, 239 с.

[5] Дедков А.П., 1995. Долины рек востока Русской равнины.

классификация // Десятое межвузовское координационное совещание

по проблеме эрозии, речной и эстуарной

процессов. — Вологда, стр. 43-44.

[6] Сиднев А.В., 1985. История гидрографической плиоценовой сети.

развитие в Предуралье. Москва: Наука, 220 с.

[7] Бутаков Г.П., 2003. Неогеновая система // Геология Татарстана:

стратиграфия и тектоника.- М.: Геос, стр.: 227-240.

[8] Сводная геологическая карта месторождений Республики Татарстан.

в масштабе 1:200 000. Под редакцией С.А. Марамчиной, Е.И.

Уланов.-Н.Новгород. Геология Волги, 1997. Фонды ФГИ.

[9] Петрова Е.В., 2008. Неогеновые узоры речной долины.

Распространение на территории Республики Татарстан и ее

отношение к современной речной сети // Ученые записки Казани.

Университет. сер. естественных наук, Книга, 150: 43-50.

[10] Дебец М.Г., А.И. Назаров, 1996. Об ограниченной интерпретации

закона Бэра // Геоморфология, 4: 5152.

[11] Агафонов В.А., Г.П. Бутаков, И.А. Серебренникова, 1996. Типы

долин рек Прикамья Татарстана и формирование долинных перекосов //

Причины и механизм пересыхания малых рек.-Казань: Казанский университет.

изд-во, 92-101.

Петрова Елена Васильевна

Казанский (Приволжский) федеральный университет, ул. Кремлевская, 18,

Казань, 420008, Российская Федерация.

Автор, ответственный за переписку: Петрова Елена Витальевна, канд.

географических наук, старший преподаватель кафедры ландшафтной экологии, КФИ

Институт экологии и географии.

Электронная почта: [email protected]

Таблица 1: Направление и значение современного разреза

(русло реки) смещение относительно палеорусла реки.Палео-долина реки Смещение Смещение от

всего из палео палео

длина русла русла реки

км направо налевокм % км %

от от

общая сумма

палео палео

река река

длина длинаВолга до 186 186 100 0 0

слияние с

КамаПалео Волга после 264 264 100 0 0

слияние с

КамаКама 312 247 7940 13

Свияга 158 141 89 0 0

Шешма 109 107 98 2 2

Зай 121 121 100 0 0

Ик 213 196 92 17 8

Палео-Сульча 81 32 40 49 60

Палео-бол.

.»

.»

Здесь можно посмотреть на водопад и дорогу к нему, а ещё закат, озеро и другие красоты этого места. А здесь я покажу кладбище…

Здесь можно посмотреть на водопад и дорогу к нему, а ещё закат, озеро и другие красоты этого места. А здесь я покажу кладбище… В этот раз для того, чтобы совершить там свой первый заплыв в открытой воде. Заплыв…

В этот раз для того, чтобы совершить там свой первый заплыв в открытой воде. Заплыв… Так из Петербурга можно съездить в Карелию, на Валаам, в Псков,…

Так из Петербурга можно съездить в Карелию, на Валаам, в Псков,… А в нашу прошлогоднюю поездку (в прошлом марте) мы спускались в провал. Рускеала -…

А в нашу прошлогоднюю поездку (в прошлом марте) мы спускались в провал. Рускеала -…